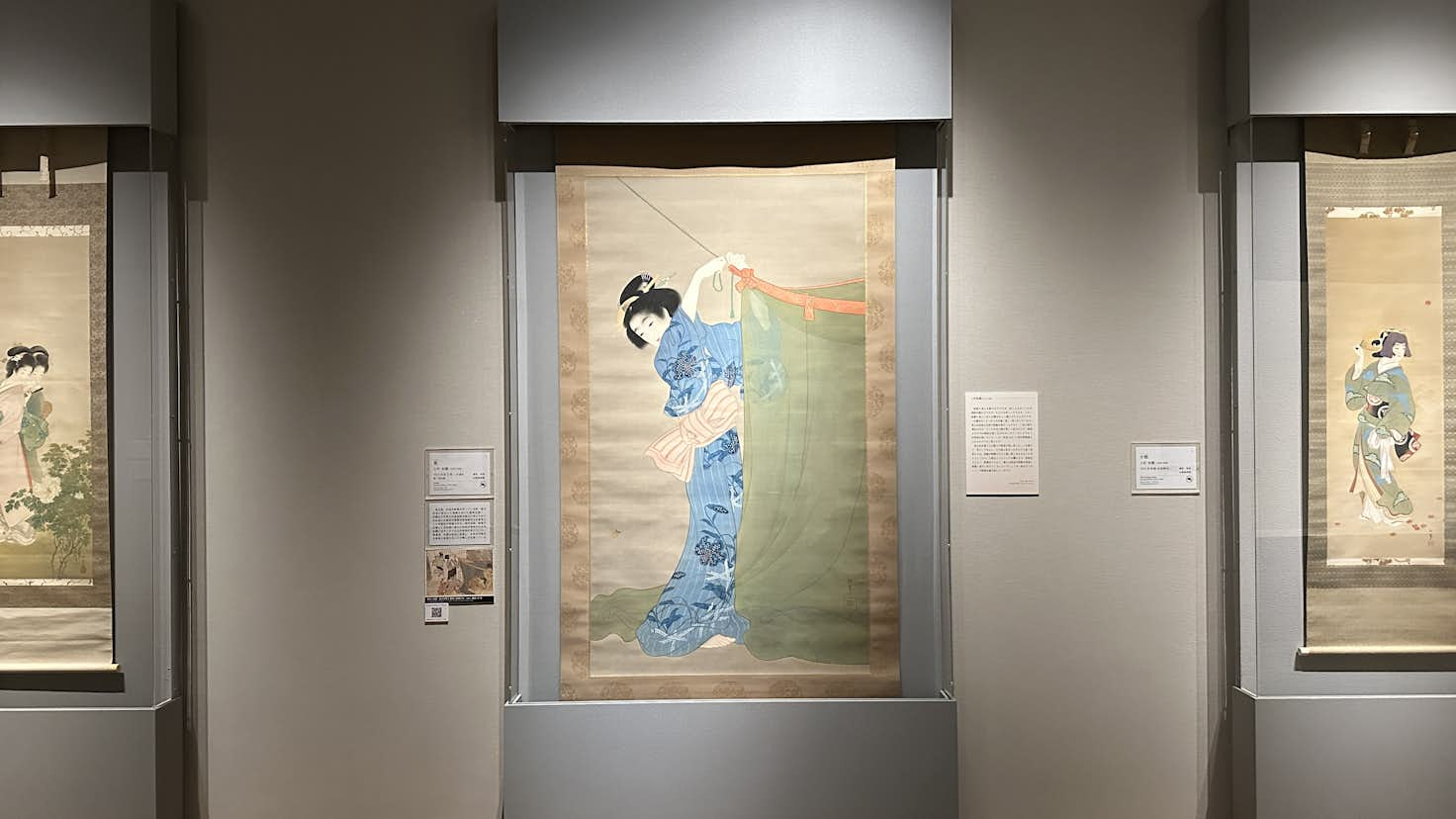

「生誕150 年記念 上村松園と麗しき女性たち」(山種美術館)に見る、松園が追い求めたもの

東京・広尾の山種美術館で、特別展「生誕150 年記念 上村松園と麗しき女性たち」が開催中だ。

「一点の卑俗なところもなく、清澄な感じのする香高い珠玉のような絵こそ私の念願」と語った日本画家・上村松園(1875〜1949)。今年生誕から150年を数えるこの画家の回顧展が、東京・広尾の山種美術館で開催中だ。

松園は1875年京都生まれ。幼い頃より絵を描くことを好み、外形の美しさだけではなく、高い品格を伴った自身の理想とする女性像の表現を、生涯をかけて追求した。「美人画の名手」として高く評価され、73歳で女性として初めて文化勲章を受章したことは、いまあらためて注目すべきだろう。

上村松園の回顧展を山種美術館が開催することにも意味がある。松園は同館創設者の山崎種二と親しく交流を重ねていたからだ。種二は松園の作品をいくつも蒐集し、日本有数の松園コレクションを築いた。本展ではその松園コレクションのなかから、初期から晩年までを概観できる22点の優品が並ぶ。