大阪中之島美術館で、日本画家・上村松園の回顧展「生誕150年記念 上村松園」が開幕した。会期は6月1日まで。担当は同館学芸員の小川知子。

文・撮影=安原真広(ウェブ版「美術手帖」副編集長)

大阪中之島美術館で日本画家・上村松園の回顧展「生誕150年記念 上村松園」が開幕した。会期は6月1日まで。担当は同館学芸員の小川知子。

上村松園は1875年京都生まれ。美人画の第一人者として知られ、伝統を学びながら独自の人物表現を切り拓き、生涯にわたり理想の女性像を追い求めて描いた。60年間に及ぶ画業を貫いた松園は、日本における女性芸術家の先がけとしての位置づけも重要だ。1949年没。

本展は松園の美人画を網羅的に展示し、その画業を振り返る大阪初の回顧展だ。なお、会期中は30点以上の作品が入れ替えられる。

展覧会は4章構成。第1章「人生を描く」では、髪型や着物などを細やかに描き分けることで、女性の人生を見つめた松園の表現に焦点を当てる。会場の入口に展示している《青眉》(1934)は、母親への感謝の想いを込めて描かれた。松園は、自身の母への思いを次のように書いている。

母と私の二人きりの生活になると、母はなおいっそうの働きぶりをみせて、「お前は家のことをせいでもよい。一生懸命に絵をかきなされや」と言ってくれ、私が懸命になって絵をかいているのをみて、心ひそかにたのしんでいられた容子(ようす)である。私は、母のおかげで、生活の苦労を感じずに絵を生命とも杖ともして、それと闘えたのであった。私を生んだ母は、私の芸術までも生んでくれたのである。

──会場展示パネル、上村松園「母への追慕」『青抄』より

明治の女であった松園の母は、眉を剃り、お歯黒をしていたという。本作に描かれた美人も、その母と同じように、昭和の時代には失われてしまった古い時代の化粧をしている。ただの懐古ではなく、松園が自身の芸術の源泉と慕う母の面影が本作には投じられている。

《人生の花》(1899)は、結婚を迎える花嫁と先導する年配の女性を描いている。格式の高い黒装束をまとった花嫁の期待と不安が入り混じったような横顔と、凛と背筋を伸ばした年配女性の姿が対照的だ。その立ち姿に、それぞれの積み重ねてきた人生の時間が投影されている。本作は同様の構図のものが展示されており、それぞれの表情の差異や着物の柄を見比べても興味深い。なお、本作の図様は好評を博し、広告やマッチラベルなどにも使われたという。

第2章「季節を描く」は、四季の風趣のなかに息づく女性たちを描いた作品を取り上げる。春夏秋冬、松園は様々な風物を感じさせる美人画を描いてきた。

《三美人之図》(1908)は桜の花びらが舞う晩春に、花見にでかける3人の女性を描いた作品だ。縦長の構図に巧みに3人を配置しながら、それぞれ異なる年齢に即した顔つきや着物を描きこんでいる。

《待月》(1926)は、女性の後ろ姿を描き、さらに人物を二分にする柱を中心に据えるという、大胆な構図の挑戦的な美人画だ。月が出るのを待っている女性が欄干から身を乗り出しているが、彼女の顔は月が出る空を見上げてはおらず、その視線は下方に注がれている。待っているのは月ではなく、誰かなのではないか。金襴と思わしき帯を見ながら、想像がかき立てられる。

第3章「古典を描く」では、松園が古典芸能や古典文学を画題にした作品を展示している。

《草髪洗小町》(1937)は能の演目『草紙洗小町』に取材した作品。平安時代、古歌を盗作した疑惑をかけられた小野小町が、草紙を水で洗い流し、新しい炭で書かれたことを証明するというものだ。能面をつけたかのような女性の風貌や、感情を抑えながらも強い意志を感じさせる表情を楽しみたい。

円山・四条派の伝統に連なり、松園は《楊貴妃》のような中国の伝承もモチーフにした。本作の画題となったのは、絶世の美女と称えられた玄宗皇帝の后・楊貴妃が、後宮に入って初めての湯浴みを終えた場面だ。控えめな官能性をただよわせながらも、今後権力を握っていく楊貴妃の力強さも同時に描きこまれている。

第3章と4章のあいだには、小特集として松園の美人画ではない風景画を初めとする作品を紹介。本特集のなかでもとくに注目したいのは、松園が18歳頃に描いたと伝えられる初期作品《大原女之図》(1893)だ。松園の師・鈴木松年の兄弟である萬年が童を、松園が梅の束を頭に乗せた大原女を描いた珍しい合作であり、松園と鈴木派との関係性をうかがわせるものとなっている。

第4章「暮らしを描く」は、松園が失われゆく風習を懐かしみつつ、人々の生活のなかにある日常を描いた作品を展示。

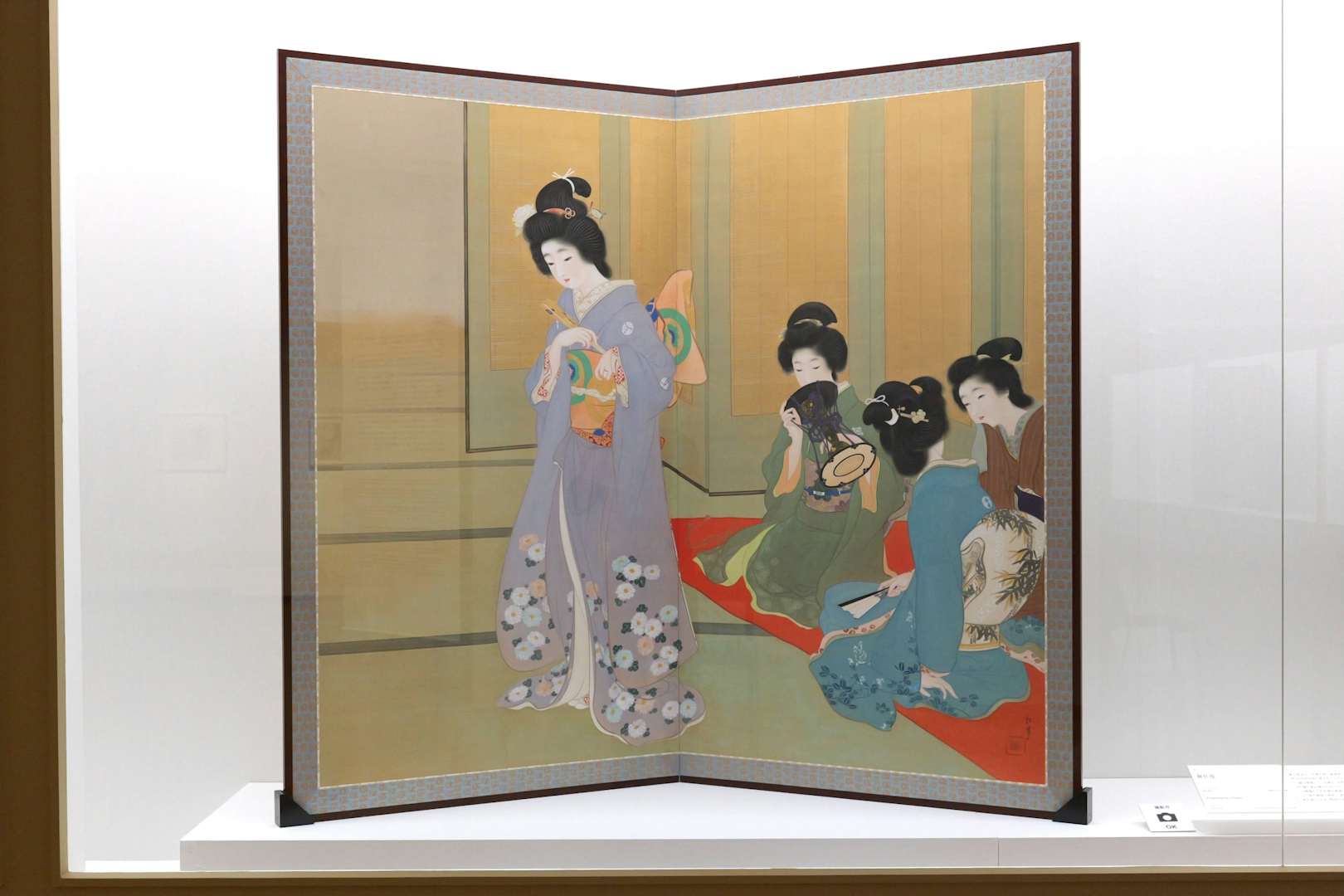

《舞支度》(1914)は出番を待つ舞手の娘と、囃し手の女性3人を描いた作品だ。舞手の娘の緊張した面持ちが、くつろいだ様子の囃し手3人と対比されており、当時の風俗における小さな感情がありありと描かれている。

《鼓の音》(1940)は真剣な眼差しでこれから鼓を打とうとする女性を描いた、松園の半身像の代表的作品。本作はニューヨーク万国博覧会にも出展しており、戦前の京都の風俗を伝えることとなった。張り詰めた空気もそのままに、現代に伝えている。

最後に、美人画に対する松園の心構えを伝える、次の文章を紹介したい。

私の美人画は、単にきれいな女の人を写実的に描くのではなく、写実は写実で重んじながらも、女性の美に対する理想やあこがれを描き出したい–という気持ちから、それを描いて来たのである。

──会場展示パネル、上村松園「棲霞軒雑記」「青眉抄」より

松園は女性日本画家の先駆けとして、その後、池田蕉園や島成園らが続く道を示した。松園が見つめ続けた女性たちの生き様が、かすかに、しかし確実に伝わってくる展覧会だ。