ゴードン・マッタ=クラークが揺さぶり続けるもの。藪前知子が見た、「ゴードン・マッタ=クラーク展」

1970年代のニューヨークを中心に活躍し、35歳の若さでこの世を去ったゴードン・マッタ=クラーク。そのアジア初となる大規模回顧展が東京国立近代美術館で開催されている。マッタ=クラークの活動を彫刻、映像、写真、ドローイング、関連資料など約200点で紹介する本展は、建築家・小林恵吾による会場構成でも話題だ。本展を、東京都現代美術館学芸員の藪前知子がレビューする。

ゴードン・マッタ=クラークの個展と聞いて、そうきたか、と呟いた人は多かったのではないか。展覧会の冒頭にも書かれている通り、その「今日的意味」については賛否も含めて議論の種を随所に拾うことのできる展覧会である。近代的な都市空間批判とジェントリフィケーション、考古学的アプローチから時層を組み替えるアナクロニズム、サードプレイス的な新しい場の創出、スペクタクルやモニュメント性、帰属や所有など価値観を固定化する諸条件の否定など......。展覧会内で繰り返し強調されるように、これらすべてはアートの言説内のコンセプチュアルな価値転換ではなく、現実の社会空間に変容をもたらすことができるものとして企図され

彼がもし生き延びたら、ここで示されているアイデアの断片はどのように展開しただろうか。あるいは、その先に待っているだろう葛藤に彼はどう対処しただろうか。そんな想像が余計なことと感じてしまうのは、この展覧会でのマッタ=クラーク像が、複数性や別の価値体系が再び模索される「現在」の参照項として強調されることで、10年余りの活動ながら完結したものとして描かれているからだろう。しかし言い添えなくてはならないのは、このアーティスト本人の身体をヒロイックなアイコンとして印象付け、作品を聖遺物としてしまう要素を、企画者が注意深く排除していることだ。観客はあくまでも、マッタ=クラークの作品自体を、現在に代入可能なものとして体感するよう仕向けられている。

ゴードン・マッタ=クラーク財団&デイヴィッド・ツヴィルナー(ニューヨーク)蔵

©The Estate of Gordon Matta-Clark;

Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and

David Zwirner, New York/London/Hong Kong.

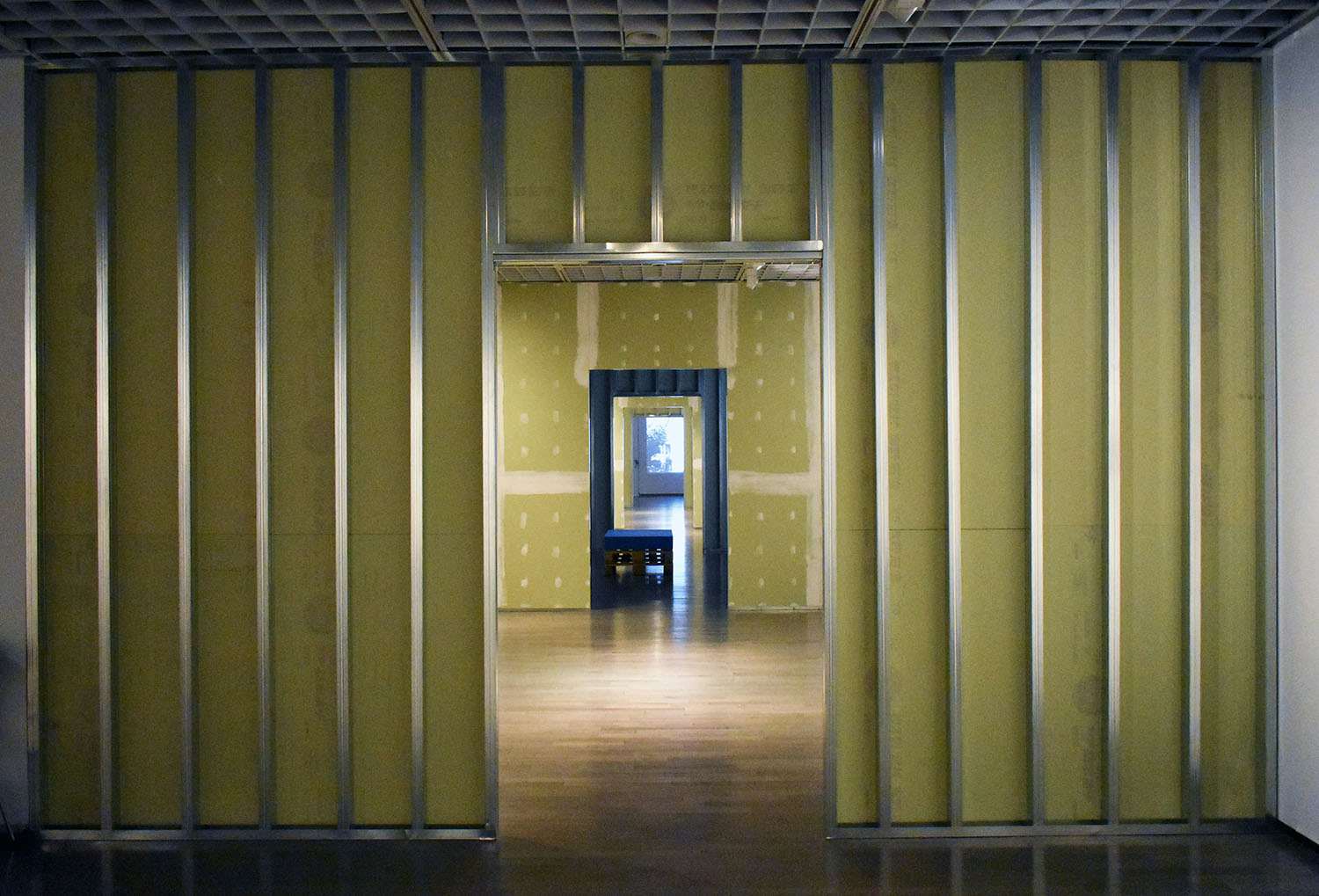

企画担当した東京国立近代美術館研究員の三輪健仁は、「ヴィデオを待ちながら」(2009)、「映像表現’72」という展覧会を引用・再現した「Re: play 再演」(2015)と続けてきた仕事のなかで、展覧会と作品という2つのメディアが孕む「反復(再演)可能性」と「不可能性」の揺らぎを意識しつつ、「いま、なぜここでこれを見せるのか」という展覧会のアクチュアリティを主題化してきたキュレーターである。本展覧会でも、彼のキュレトリアルな関心は、「反復(再演)不可能性」に貫かれているマッタ=クラークの仕事を、展覧会として成立させるジレンマそのものに向けられている。言い換えれば、その作品の「ネガ」としてしか存在し得ないものをいかに反転させ、実体とアクチュアリティを与えられるか。ここでキュレーターが選んだのは、マッタ=クラークの手法——既存の空間のなかに作品を介入させる——を反転させ、すでにある作品に対して後から場所を設えるという方向性だった。1978年生まれの日本人の建築家(OMAに所属していた小林恵吾)との協働によって立ち現れた空間は、フェンスや階段、潜って入る布の仕切りなど、作品のための設えであると同時に、そこにアクセスするために観客になんらかの動きを誘う仕掛けが点在している。

カタログに掲載された三輪と小林の対談によれば、この空間のコンセプトは「Playground」と言い表されている。訪れる人それぞれが能動的に行動するような、「不安定で不確定な場」を出現させることが企図されているという。マッタ=クラークが、近代的な都市空間が人間に強いる受動的な行動様式をつねに批判してきたこと、言うまでもなく美術館自体が近代的制度の申し子であることも併せて、この展覧会をメタ展覧会の二重構造として見せる選択は必然的なものと感じられた。そこには、参加型作品から地域活性化型アートプロジェクトまで、コントロールされた能動性を取り入れる方向で拡張されてきた、近年の展示空間に対する批評的な視点も拾うことができる。

いっぽうで、美術館空間のホワイトキューブとしての拘束力はやはり強く、これらの設えが視覚的に物体として立ち上がってしまっていることは気になった。人が関わることで初めて機能するものとして想定されていることを考えると、私がこの展覧会を観たのがとくに平日の昼間の人の少ない時間帯であったことも影響しているだろう。また、フォト・コラージュやカット・ドローイング、さらにはスプリッティングで取り除かれた部位の作品化、「フード」での活動のアーカイヴ化まで、マッタ=クラークが、つねに歴史的厚みを持った「ミュージアム」での展示を、都市空間での活動と補完関係にあるものとして意識していたことは確かだろう。これらの作品には、「非-存在」から「存在」を喚起させるという観客の能動性があらかじめプログラムされている。あえて言えば、体感的なエンターテインメント性を意識して組織されたこの展覧会の挑発的な仕掛けを楽しむいっぽうで、徹底して「ネガ」に留まるもうひとつの展覧会の可能性も夢想する自分がいたことも確かである。情報を経験に転換する「より高次の」能動性を、観客を信じて投げかけることができるか。マッタ=クラークが遠く投げた球は、いまなお美術という表現の条件を揺さぶり続けている。