「絵画」はいかに機能するのか? 中村史子評「暗黙知の技術」展

「“絵画”の意味が露散した時代に、私たちはなぜ“絵画”を選び、制作するのか?」。その答えを探求するべく、岡本秀、木村翔馬、小山しおり、西原彩香、松平莉奈の5名が105x148mm以内の小品を出品した「暗黙知の技術」展が京都・FabCafe Kyoto / MTRL KYOTOで開催された。本展を愛知県美術館学芸員の中村史子がレビューする。

絵画を揺るがす、いま、絵画が揺れている

「本展示は、絵画というメディアを基盤にして制作する作家5名による、【絵画】を問い直そうとする実験的展示である。[中略]この【絵画】の意味が霧散した時代に、私たちが【絵画】を選ぶ意味を探すことを目的としている」。

本展「暗黙知の技術」のステートメントからの抜粋である。いまこそ【絵画】を選ぶ意味を探したいと書かれた本展のステートメントは、どこかモダニズムの絵画論の影響を感じさせる。

しかし、FabCafe Kyoto / MTRL KYOTOを会場とする展示から受ける印象は、テキストの印象とやや異なる。カフェとメイカースペース(*1)を兼ねた店内は様々な物と情報に彩られ、その中に5名の平面作品はわずかな異物感を放ちつつも、それなりに馴染んで見える。本展の出展作品がすべて、105x148mm以内の小品に限定されているからだろうか。FabCafeの空間に妙に馴染んだ様と、やや反動的とも言えるステートメントの間に、何か不釣り合いなものがあるように感じられる。その不釣り合いはなんに起因するのだろう。

サイズは統一されているが、作品のアウトプット方法は5名ばらばらである。岡本秀は紙本着彩等の日本画の技法を用いつつ、美術史自体をモチーフとした作品を発表。日本と西洋の技法を組み合わせたがゆえ「鵺派」と揶揄されることもあった竹内栖鳳を、そのちぐはぐさを含め日本美術史の象徴と見なし「フランケンシュタイン」に喩えて描いた《崩壊した後のシステムにパンジーの種を植える、フランケンシュタイン。あるいは鵺 》(2019)など数点を、台車や植木鉢など店内の備品を使って展示した。

松平莉奈も同じく日本画を修めており、平安時代の仏教書『往生要集』に登場する地獄の様子を3点透視図法的な立方体とともに紺紙金泥で描き出した。『往生要集』に地獄は立方体のかたちをしていると書かれているためらしい。奥行きを感じさせない紺色の平面上に細い金色の線によって三次元の矩形が仮設的に浮かび上がり、どこかCADなどの設計画面を彷彿とさせる。

また、西原彩香はビニールキャンバスにアクリル、ジェッソといった触知的な素材・技法を通し、水に触れて初めて言語概念を理解したというヘレン・ケラーの有名なエピソードをモチーフとした作品を発表している。触覚と認知、言語の関係、そこに含まれる時間性を扱っている。

小山しおりは、インターネットから採取した不特定多数の肖像をコラージュ状に組み合わせたり、主人公が仮想現実と現実の境を越えようとするマンガの1ページをコンクリートの支持体の上に反復するなどし、実際には触れ得ないデータアーカイヴや仮想現実を、実世界へ力技で接合させる。

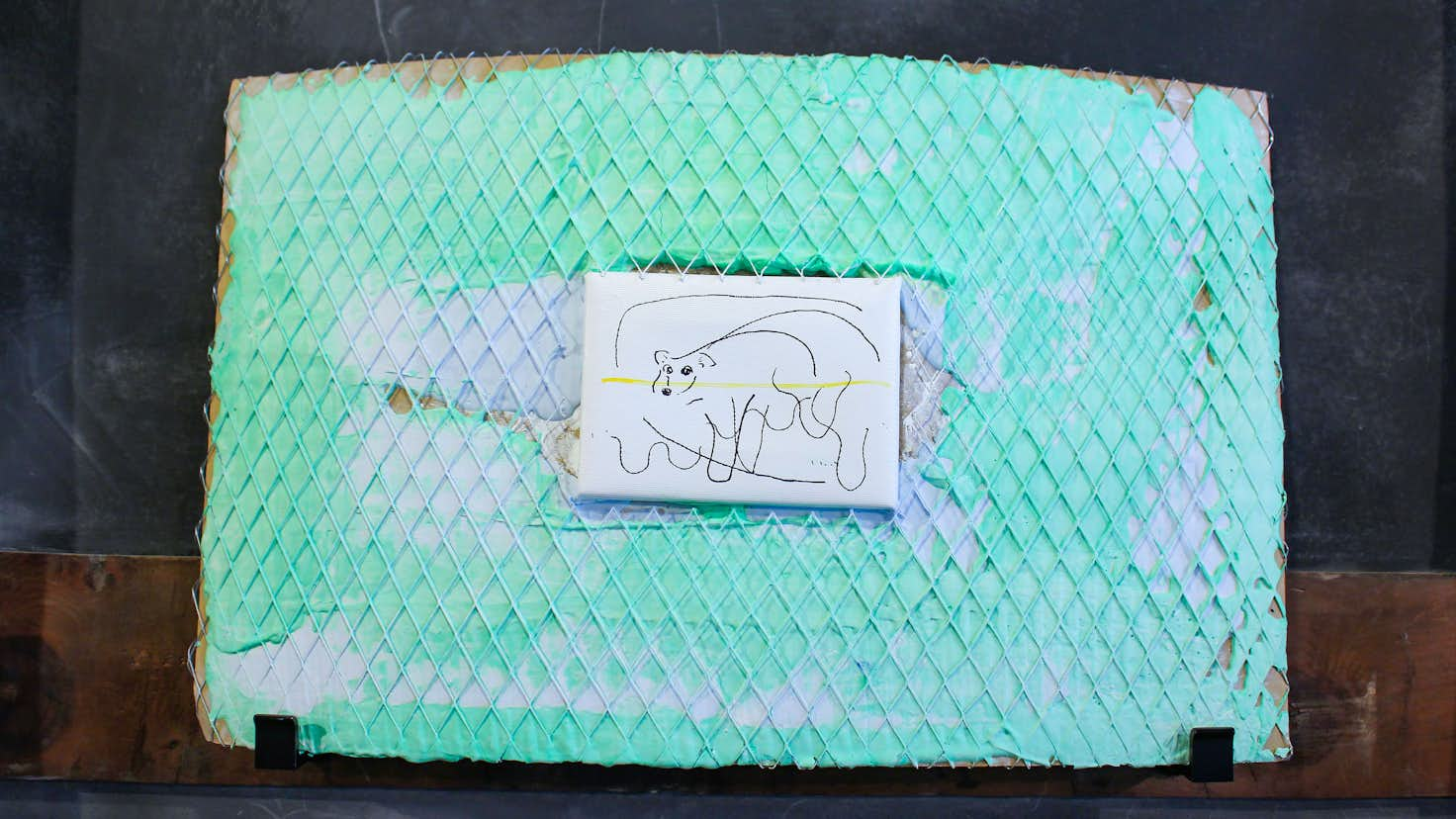

ここまで5名中4名が、歴史や逸話、物語など作品外部に存在する情報に典拠している。こうした特徴は、木村翔馬の作品においてより還元的かつ再帰的に見出される。彼は過去にVR空間で描いた自作の犬を再びモチーフに選んでいる。出展作品「空想〜確認,きっと、何かのシミュレーション」シリーズは、メタルラスに石膏を塗り込んだ支持体(額縁?)の上に犬を描いたキャンバスが装着されており、犬のイメージ自体の薄っぺらさとは不釣り合いなほどの質量を備えたものとなっている。

これら出展作品を振り返るなかで、差し当たり次の傾向を指摘できるだろう。繰り返しとなるが、作品の大半が、つねに作品外部に既にある情報やイメージを参照している点。そして、デジタル・テクノロジーが所与の環境として表現に影響を及ぼしている点である。

例えば岡本の作品のように、美術史上の人物がキャラクターのように登場する表現は、あらゆる情報をオンライン上から適宜引っぱってきては別のコンテクストに即して編集し、ひとつのフォーマットに収める行為の日常化を意識させる。いまや、作品制作において歴史や故事、物語を主題にしたとしても、それらに通じた見識豊かな芸術家像へとは必ずしも直結しない。迅速な情報の選択、採取、編集、活用は、5名をも含む私たちの習慣の一部である。

また、今回の出品作品は、インターネットや3DCG等のテクノロジーが常態化し、それだけでは主題にならないほど深く生活に浸透していることを改めて認識させる。絵画とデジタル・テクノロジーなどの新旧の技術を対峙させて、弁証法的に、あるべき絵画性を抽出あるいは更新しようといった試みは、数あるフックのひとつでしかない(*2)。それよりも、木村、西原、小山らの活動は、エラッド・ラスリーやアヌーク・クルイトフのような、写真を3次元的に展開させる近年の潮流と共鳴している可能性にこそ注目したい。3次元を2次元に落とし込む写真。その写真を、デジタルイメージの循環・変換システムを踏まえつつ、3次元に置き直し立体と交錯させる試みは、いまや当たり前の手法になっている。薄っぺらなイメージを大仰な支持体上に手作業で置き留めようとする本展の出品作品も、これら写真作品と同じ問題系に関わっているのではないか。

そして、これらの傾向を考えていくと、本展の作品は、従来のモダニスティックな絵画の言説だけでなく、インターネットの浸透とデジタル技術の進化に沿って更新されつつある「ポスト・インターネット」以降の言説と付き合わせるべきではないかという思いにかられる(*3)。これらの作品は、絵画と自認しているが、従来の絵画以外のセオリーに即して考える方が相応しい部分もあるのではないか。

しかし、それでも絵画というカテゴリー前提で、個別の作品ではなくカテゴリー自体に意義を見出そうと彼ら・彼女はしている。結果的に、絵画のアイデンティティの再考を希求するステートメントと、絵画というカテゴリーから意識的/無意識的に逸脱する作品や、絵画以外の文脈を呼び込むような作品との間に何かチグハグなものが生じているのではないだろうか。

さて、再び、会場となったFabCafe へと目を向けよう。ここでは一部の施設内に閉ざされていたデジタルファブリケーションが一般市民に開かれ、技術やアイデアを広く共有することが称揚されている。それは、専門教育を受け経験を積むことで“暗黙知の技術”を身につける、という旧来の絵画の修練とは真逆の、技術の可視化、シェア化と言えよう。

しかし、これら可視化と共有、流通の促進は、じつはグローバリゼーションの進むコンテンポラリー・アートの領域においても、意識するか否かを問わず強く求められている。あらゆる場所で展示/販売できるよう互換性をあげ、広くイメージを流通させること。その要求の前に、彼ら/彼女らの絵画は在る。そのため、彼ら5名は絵画を揺るがしているのではなく、絵画が拠って立つ環境そのものが揺れているようにも想像するのである。

*1──レーザーカッターや3Dプリンター、UVプリンターなどの機材が設置され、誰でもそれらを使用できるスペースである。

*2──そのため、岡本が村上三郎の「紙破り」ならぬ「アイフォンのタブ破り」を描き、松平が掛け軸(Scroll)とコンピューターディスプレイのスクロールを重ね合わせているといった部分は、それ自体魅力的であるが、それらを新奇性として受け取ってはならない。

*3──実際、岡本が「細かすぎて伝わらないモノマネ選手権」を参考に作品タイトルをつけているのは、絵画というカテゴリーに妄執するだけでは「細かすぎて伝わらないモノマネ」という閉域に行き着くことをアイロニカルに示唆しているためであろう。