いま、「ともに」見ることとは何か。南島興評 「ライアン・ガンダーが選ぶ収蔵品展」

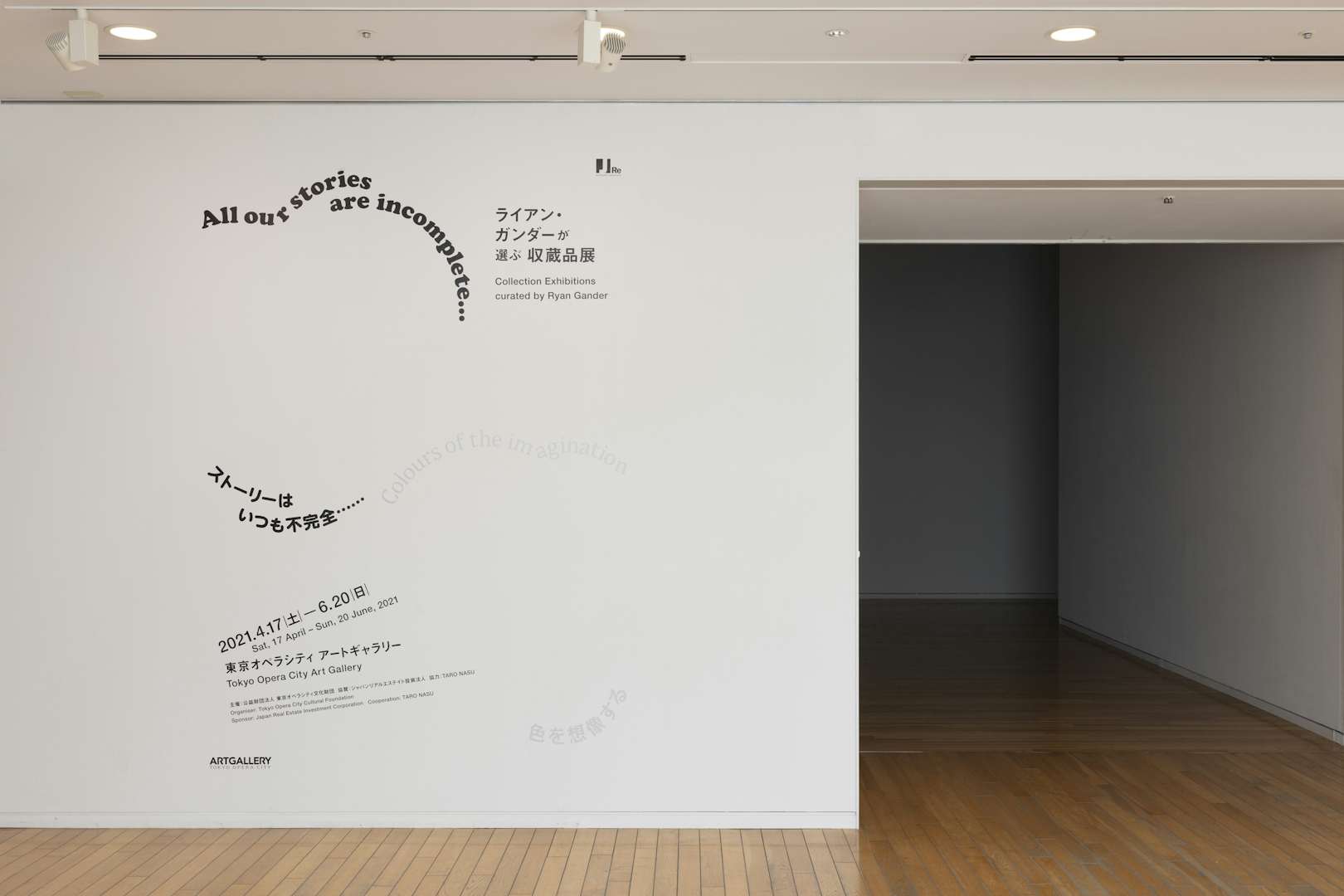

東京オペラシティ アートギャラリーで「ライアン・ガンダーが選ぶ収蔵品展」が開催された。会場は、モノトーンの作品のみを集めた「色を想像する」と、薄暗い空間に展示された作品を手元のライトで照らしながら鑑賞する「ストーリーはいつも不完全……」というふたつの展示室で構成。本展をコロナ禍におけるもうひとつの「オンライン展覧会」と位置づけ、ともに見ることの(不)可能性を横浜美術館学芸員の南島興が論じる。

あなたとともに考えてみる、もうひとつのオンライン展覧会について

昨年、盛んに語られたのは、オンライン展覧会の可能性とその困難さであった。展覧会という形式のみならず、それはオンライン○○といった言い方でもって、文化芸術全体の共通した課題となっていた。この度のライアン・ガンダーのキュレーション展(以下、ガンダー展)はそれとは異なるが、作家本人は来日することなく、オンラインを通じて展覧会の構築が行われたという経緯を踏まえれば、もうひとつのオンライン展覧会と呼んでもよいだろう。

ときを同じくして、京都国立近代美術館で開催されていたピピロッティ・リスト「Your Eye Is My Island -あなたの眼はわたしの島-」(以下、ピピロッティ展)も、完全リモート体制でつくり上げられており、同様の展示に数えられる。オンラインとはいえ、ふたつの展覧会の場合、現実の展示空間は存在しているために、鑑賞者はステイホームしてはおられず、様々なリスクを背負って、誰かとともに見なければならない。私は、このもうひとつのオンライン展覧会の特徴と「ともに」見ることの効用について考えてみようと思っている。

さて、多くのオンライン展覧会は、技術的な問題はあるにしても、作家のコントロール下で、ひとつの小宇宙をオンライン上につくり、そのうちで完結させることができる。言うまでもなく、それらは物理的な空間を前提としないからだ。けれども、ガンダーやピピロッティの場合は、彼らのいるスタジオやアトリエと美術館とのあいだには否が応でも距離があるために、ふたつの場所で生まれる小宇宙は、わずかでも齟齬を孕んだものとなってしまう。このズレを解消?するために、両者の展覧会では、ユニークな舞台仕掛けがそれぞれ準備されていた。

ガンダー展では、まず階段で4階に上り、右手に作品の並んだ壁、左手にその作品の外枠を示す黒線とキャプションが貼られた壁の間を通過する。人間の眼では、その両方を同時に見ることはできない。再び、同じ階段を降りると、ペンライトを手にして、暗がりの展示室へと足を踏み入れることになる。そのライトの小ささでは、もちろん、全体を一望することはできない。これらは、ガンダーの過去展覧会のタイトルを借りれば、「Night in the Museum」と呼ぶにふさわしい。

そうした仕掛けはピピロッティ展ではより箱庭性を推し進められ、私たちを展覧会という身体のなかへと巻き込んでいく。私たちの身体が他人(=ピピロッティ)の身体に入り込んだり、先ほどまで鑑賞者が覗き込んでいたミニチュア部屋のなかに、今度は自分たちがいるといったような構造を繰り返し登場させることによって。だから、この展示会場の屋根がパカっと外れ、大きなピピロッティの瞳が覗き込んできたとしても、私たちはさして驚きはしないだろう。本展では、隙もなくふたつの小宇宙が、完全なる箱庭の構築によって互いに入れ子になっているために。

そのとき鍵になるのは「通路」の演出である。展示室と展示室、箱庭と箱庭同士が途切れることなくつながることで、オンラインによって隔てられた距離を限りなくゼロに近づけることができるからだ。ガンダー展の場合には普段とは順路が逆であったために、通路もいつもと逆の順番で通り過ぎることになっており、より印象的に感じられた。

はじめに向かう4階のふたつの部屋は、「色を想像する」と題されている通り、視覚的には白と黒の2色で描かれたモノクロームな作品たちが展示されている。4階と3階の展示は、一応は別々のものとしてタイトルがつけられているが、鑑賞者としては白と黒の展示から光と闇の展示へという流れを意識するほうが自然だと思われる。とすれば、この部屋は徐々に白と黒の世界に見馴れしていくことで、「ナイトミュージアム」への入口になるはずであった。

しかしながら、一歩通路に出ると、そこには色彩が満ちていた。そう、ここはいつも展示の最後にあって、若手アーティストを紹介する「Project M」のコーナーである。この通路の演出は、ガンダーによって意図されたものかどうかは判別しがたいが、ここで私たちの眼は、いま一度リセットされてしまったように感じる。つまり、もうひとつのオンライン展覧会では、通路のハンドリングが肝になるのではないか。ピピロッティ展ではこの通路にこそ最大限の配慮が向けられていたことは、見た人であれば論を待たないだろう。

それでも3階の展示室「ストーリーはいつも不完全……」に忍び込んだ私たちは、リセットも忘れ、その薄闇の舞台仕掛けに少しどきどきしていることに気がつく。自らを監視員に重ねるだろうか。あるいは、作品のコンディションチェックに余念のない保存修復師の姿だろうか。いずれにしても、彼らの眼を通過すると、作品は歴史的な産物から、生々しい物質へとその位相を変化させていく。

ものがものでしかなくなってしまう。もののもとでの平等は、展覧会にとってはよき状況なのだろうか?という問いがすぐさまに思い浮かぶが、ひとりひとりの持つペンライトの光には蒙昧とした暗闇を自身の手によって切り開く、いわば啓蒙の光の比喩が賭けられていたようにも思える。つまり、作品を照らし出す光は、それが物質として存在するものであることの証明であるとともに、ある歴史的な産物であることをも明かす灯なのであると。

ただし、これはひとつの願いでしかない。私の見る限り、あのペンライトの光は、別の機能の仕方をしていた。「私はこれを見ている」という私的な眼差しのサインとしてである。それはペンライトによって可視化されることで、他者からすると不可侵のものへと変わり、それゆえに本展の解説文にもある「プライベートアイ」同士の干渉、衝突は鑑賞者のあいだでわかりやすく避けられる結果となっていたのだ。この事態の是非については、意見が分かれるところだろう。

私の理解では、コロナ禍のリアルな展覧会で起きていることは、公共的であろうとすればするほど、いかに私的領域を確保するのかが至上命題化するという逆説である。私たちは、私の時間と空間を保つことで、はじめて集まることが許されているからだ。その意味では、ガンダーの舞台仕掛けは愉しく私的領域の確保に成功していた。ペンライトひとつを持たせるという環境整備によって、ひとは自然にソーシャルディスタンシングを図ってくれるのだから。しかし、それを公共空間とよんでいいのか、私には迷いがある。

例えば、あなたがこれまでリアルの展覧会でどんなことを経験してきたのか想像してみてほしい。それは美術館が開かれた場所であるがゆえに、ある作品を誰かと「ともに」を見てしまうことではなかったか。友人とも、将来の恋人とも、あるいは、もう二度と出会うことのない人とも。まだペンライトを持っていなかったあの頃の私たちは、目には見えないお互いのプライベートアイを重ね合わせて、何かを見てきたのだ。たとえそれがテロリストの眼差しだったとしても。このときに暴力的でさえある重なり合いに、公共空間が公共的である非常に原初的な所以があった、と私は考えている。

それも、いまは重なり合わない。もちろん、美術館が暴力的と感じられるほどの他者を招き入れることのできるような場所かどうかはさておくけれど、オンライン展覧会は、この「ともに」見ているという感覚をいとも簡単に喪失させて、私たちを孤独にさせてくれる。ある展覧会のある作品を、ある舞台のある演劇を、いとも簡単に独り占めできてしまう。現に、多くの人はいまこのレビューを自分がひとりで読んでいると思っている。見知らぬ誰かがともに読んでいる?なんて想像してもいない。しかし、私たちはともにこれを読んでしまっている。

だから、あくまでも私は、私たちが「ともに」に見ることの効用について、少しこだわってみたいと思っている。コロナ禍における特殊事情だけが理由ではない。数年来の表現の自由をめぐる騒動も、ともに見られすぎてしまったひとつの帰結であるはずだからだ。かといって、ともに見ることを完全に放棄するべきでもないだろう。私たちが「ともに」見ることの居場所はどこにあるのか。あなたとともに考えてみたいのだ。

薄闇は思弁を豊かにする。ひとりごとは、この辺で終わりにして、展示室を抜けていこう。目の前にはあたたかな外光に満たされた通路が開かれている。なるほど、私たちが唯一ともに見ていたのは、この「通路」だったのかもしれない。