いま、あるべき美術館の姿とは? 1981年11月号特集「私たちの美術館」

『美術手帖』創刊70周年を記念して始まった連載「プレイバック!美術手帖」。アーティストの原田裕規が美術手帖のバックナンバーを現在の視点からセレクトし、いまのアートシーンと照らしながら論じる。今回は、1981年11月号特集「私たちの美術館」をお届けする。

いま、あるべき美術館の姿とは?

2025年3月31日、DIC川村記念美術館が千葉県佐倉市での活動に終止符を打った。いつまでも存在すると思われた美術のインフラが、じつは永続的なものではなかったことを再認識させられた出来事だ。近年ではほかに、ヴァンジ彫刻庭園美術館や品川の原美術館も閉館したばかり。私たちの美術館にいま何が起きているのだろうか?

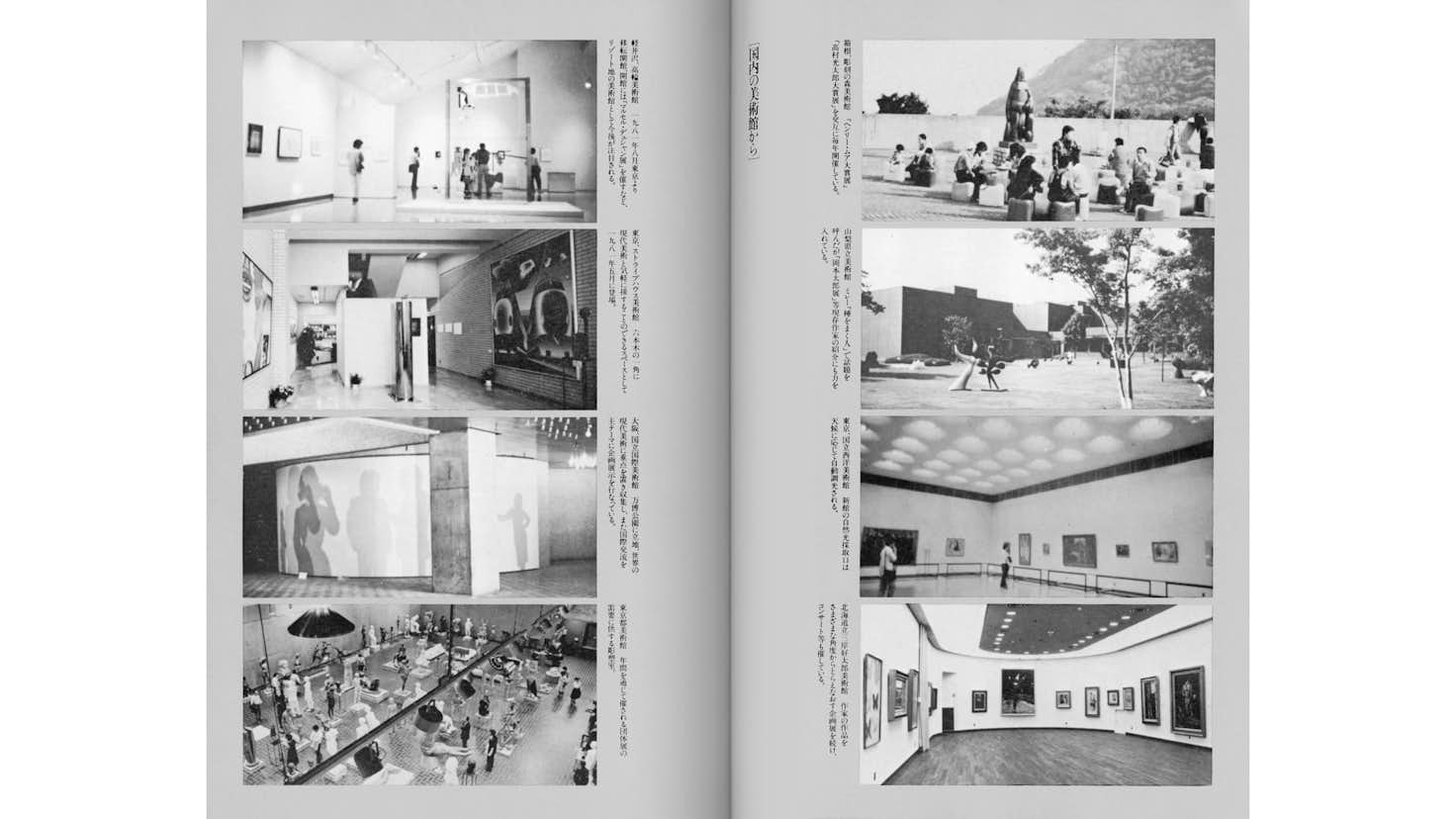

その名も「私たちの美術館」と題された本特集は、松濤美術館や富山県立近代美術館など、全国各地が美術館の開館ラッシュに沸く1981年に刊行された。そんな世相を反映して、巻頭には阿部信雄や本江邦夫ら、美術館学芸員の座談会が掲載されている。その内容からは良くも悪くも当時の時代背景が読み取れるが、それ以上に興味深いのが粉川哲夫による論考である。

そこでは堤清二のセゾン文化を筆頭に、企業が文化をつくる時代が到来したことが語られている。粉川によると、企業文化とは企業による非営利的な活動ではなく、むしろ資本主義の加速によって、文化に付随して生まれるあらゆる情報交換が経済に組み込まれてしまったことの結果であるという。もはやラジオを聴くことも新聞を読むことも余暇から労働になってしまったと粉川は述べる。それはまるで、SNSとスマホの普及によってあらゆる可処分時間が情報労働になってしまった現代を先取りするような記述だ。

これと異なる論点を示すのが、山口勝弘と寺山修司の論考である。前者では、1969年に生まれた文化施設、エクスプロラトリアムが紹介されている。原爆の父オッペンハイマーがつくったこの施設では、ほとんどの展示物に触れたり操作したりできる。施設内の工房では、新たな展示物が日々つくられている様子を誰でも自由に見学できる。ここでは「観客参加型」「体験型展示」「DIY精神」という思想が新たな美術館像として提示されているのだ。

それに対する寺山の論考は、江戸川乱歩の小説『盲獣』に描かれた、美術館を訪れた盲人の紹介から始められる。寺山は「作品に手をふれないで下さい」という定型文をやり玉に挙げながら、「非接触」という美術館のルールが作品の内と外を誤って規定してしまったと批判する。寺山曰く、美術の体験は作品や展示室の「内」に留められるものではなく、美術館の外にまで拡げられるべきだという。それに照らせば、DIC川村記念美術館や原美術館などは、展示室の外を含めた「体験」を重視する場であり、それゆえに代替不可能で閉館が惜しまれる象徴的な場だった。そんな美術館が閉館に追い込まれたいま、あるべき美術館の姿とはなんなのかを、私たちはいま一度再考すべきなのかもしれない。

(『美術手帖』2025年7月号、「プレイバック!美術手帖」より)