「わたしより大きなりんかく」をとらえて。平砂アートムーヴメントが可視化する公共空間の可能性

「平砂アートムーヴメント(HAM)」は、茨城県つくば市を拠点にアートイベントを企画する2019年に発足した活動団体だ。おもに筑波大学芸術専門学群の学生や卒業生で構成されるこの活動から、昨年実施された「HAM 2022『わたしより大きなりんかくがみえる』」を紹介。HAM2022の活動舞台となった一本の遊歩道「ペデストリアンデッキ」を歩きながら、主宰の3人に話を聞いた。

「わたしより大きなりんかく」をとらえて。

平砂アートムーヴメントが可視化する公共空間の可能性

──茨城県つくば市で結成された「平砂アートムーヴメント」(以下、HAM)はどのような団体でしょうか。

阿部七海(以下、阿部) HAMは、つくばにある遊休施設を使ってアートにまつわるイベントを企画する活動として2019年に発足しました。以来、現代美術を実践する場所としての「つくば」を発見・活用することを目的に活動しており、メンバーはおもに筑波大学芸術専門学群の学生、卒業生で構成されています。

──HAMの活動拠点でもある「つくば市」について教えて下さい。

阿部 HAMはつくば市のなかでも「筑波研究学園都市」として開発された地域を拠点としています。東京への人口集中が課題となっていた時代に、その緩和策として考案された試験研究施設の集団移転の移転先として選ばれた地域で、国の主導で開発が行われました。そのため国の研究施設や筑波大などの教育機関に始まり、それらの職員が住むための宿舎や公園、商業施設などが計画的に整備されていることが特徴です。

駅前のつくばセンタービルは、都市計画においてこの都市の中心として計画された場所で、建築家の磯崎新による設計です。当時、磯崎は国家権力的なものを象徴するシンボルをつくることを嫌がり、それを担わないで済む建築を目指しました。なので、つくばセンタービルはそびえ立つようなビルではなく、むしろ中央広場が地に沈み込んでいて、ビルの中心が空洞になっているようなかたちになっています。

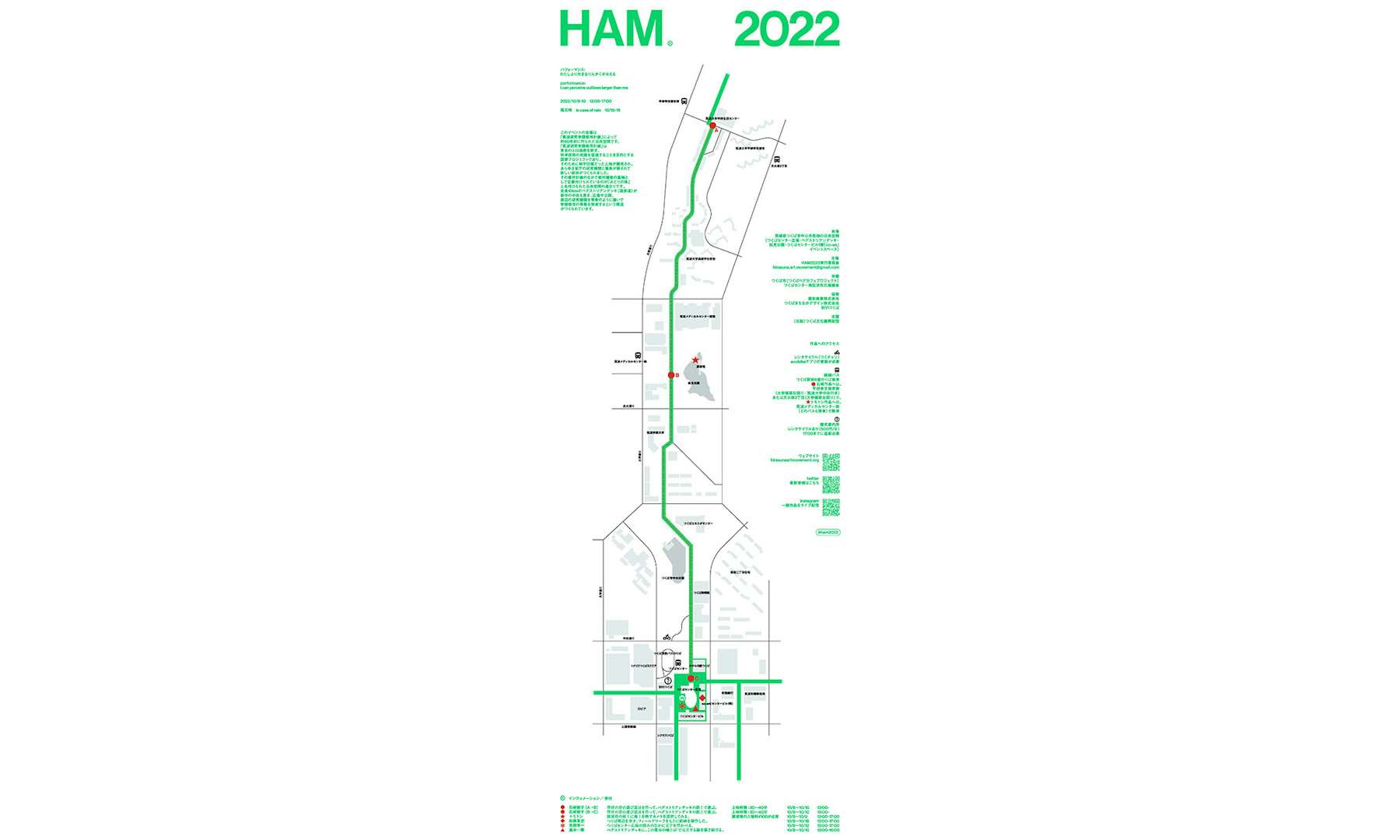

また、私たちがいま立っている「ペデストリアンデッキ」はこの都市の端から端までをつなぐ一本の遊歩道で、50年前につくられたものです。国が買い上げることができた土地が細長いかたちだったので、細長い地域の端から端までがひとつの都市であることをどう感じさせるか、という考えのもとでつくられたそうです。この遊歩道の都市計画上の機能をみて、「都市の背骨」と称した文献もあります。HAM 2022は、このペデストリアンデッキを舞台として開催されました。

──HAMの活動は2019年からスタートしていますが、そのきっかけはどのようなものでしたか。

阿部 私ともうひとりの友人の共同代表でHAMは2019年に始まりました。当時友人が生活をしていた筑波大学内の宿舎(平砂学生宿舎)は、老朽化で一部が使われなくなっており、その空間を活用した展示をやろうと企画したことがきっかけです。そのときから岡本はデザイナーで、速水には作家として参加してもらっていました。

当時はつくば市が研究学園都市であるということはあまり知らず、2019年の平砂学生宿舎や、2020年の展示場所であるつくばセンタービルを調べていくうちに、徐々に研究学園都市という大きな構造が見え始めてきたんです。

──昨年実施されたHAM2022「パフォーマンス:わたしより大きなりんかくがみえる」(10月8日〜10日)はどのようなイベントでしょうか。また、参加アーティストの作品や選定理由についても教えて下さい。

阿部 HAM2022「パフォーマンス:わたしより大きなりんかくがみえる」は、つくば市の公共空間の可能性を探ることを目的としたパフォーマンスイベントです。

2021年に速水が部材を都市の様々な隙間に即興で当てはめて再構成する《kakuzai-bomb》を実施していたのが発想のきっかけとなっています。街なかで行われるパフォーマンスに対するすれ違う人たちの視線が面白くて、次のプロジェクトは公共空間を舞台にしようと考えていました。

2019年、20年と学生作家のみで展示企画を行ってきましたが、22年は公共空間とつくばという場所を利用しきるようなパフォーマンスイベントにしたいという明確な意図がありました。そのため、参加アーティストもそれに沿って選定しています。外部のアーティストの方々にも参加していただき、石﨑朝子、加藤真史、トモトシ、速水一樹、光岡幸一の計5名の作家がパフォーマンスイベントに参加しています。

速水一樹(以下、速水) 参加作家の5名は、都市を構成する建築物や様々なルールによって規定される自分の行動を見つめ返すようなパフォーマンスを行いました。石﨑さんの《背を向ける、背に向ける》(2022)は、筑波大学からつくばセンター広場に向かってペデストリアンデッキを歩きながら、路上で見つけたかたちに呼応させて身体を動かすというものです。パフォーマーの片方が、スポンジのような素材でできた背骨の模型で路上のかたちをトレースします。そして、もう片方のパフォーマーが模型のかたちや動きを自身の背骨でトレースすることで、身体が「都市の背骨」であるペデストリアンデッキとリンクしていくというアプローチを行いました。

つくばセンタービルに関心を寄せていた光岡さんは、当初自身が過去に行ったパフォーマンス《通達》(2021)の再現を予定していました。ですが、デモ活動に見えるという理由でつくば市からの許可が降りなかったんです。そこでARの技術を使って広場に見えない文字を書くというアプローチに変更しました。書かれているのは「ねころんでなにもしなくてもいい。」など、たわいもないことを許可していく言葉の数々です。

明文化されていない都市のルールと人々の動きに関心を持つトモトシさんは、ペデストリアンデッキの途中にある松見公園の展望塔最上階に参加者が自由に動かせるカメラを設置し、地上にいる自身がそのカメラに映り続けるように動くといったパフォーマンスを行いました。

阿部 都市を読み解くためのひとつの手法に「地図」が存在すると思います。画家の加藤さんは今回の参加にあたって、つくば駅からつくばみらい市のあたりまで様々な場所を実際に歩き尽くされたそうです。そこで出会った場所を撮影し、経緯を絵画のなかで再構成した作品群を展示しました。

展示された作品は絵画ではありますが、加藤さんの徹底したリサーチとその落とし込みとしての絵画は、可視化された「行為の痕跡」であると言えます。これらの一連のアプローチを広義のパフォーマンスとしてとらえています。

速水 「行為の痕跡を残す」というのは自身のパフォーマンスにとっても大切なテーマでした。研究学園都市を地図で見ると、並行に走る大通りの間をグリッドで分割して形成されている都市であることがわかります。都市をグリッド状につくることにはメリットも多くありますが、景観が似通ってしまうというデメリットもあります。そこで計画段階において、あえて直角のグリッドから45度ずらした道がつくられました。結局、実験的に行われたその計画によって、住民の方向感覚を狂わせたり、デッドスペースが生じたりという弊害は生じたのですが。

私はこの「変化」をもたらすための45度線に関心を持ち、直角に交差する道であり、かつグリッド状のタイルが敷き詰められた駅前広場で45度のラインを引き続けるというパフォーマンスを実践しました。計画された道に沿って歩く人の意識に変化をもたらせたらと考えたためです。

──パフォーマンスイベントの実施に至るまで、関連イベントなども2021年から実施されていましたね。このマイルストーンにはどのような意図がありましたか。

阿部 2022年のパフォーマンスイベントに至るまでの半年間、研究学園都市としてのつくばの輪郭をとらえ、深堀りしていく機会をつくろうと思い、一般向けの開かれたイベントをいくつか計画しました。イベントのゲストには、藤井さやかさん(筑波大学システム情報系社会工学域 [都市計画分野] 准教授)や、河津晃平さん(美術作家)など、専門は違いますが都市や公共というものに関心を持っている方々をお招きしました。

例えば、藤井さんにはつくば市に多く残されている公務員宿舎を起点に、つくばの都市計画上の変化についてのレクチャーを行っていただきました。また、つくば市の団地を題材に作品制作を行っている河津さんをゲストに招いたイベントでは、撤去が予定されている旧公務員宿舎を参加者と一緒に「清掃」するというワークショップを行いました。人々の記憶や歴史の堆積した空間が事務的に解体されることに疑問を抱き、清掃を始めたという河津さんは、この行為を一種の「弔い」であると言います。これらのイベントを実施したことにより、計画都市であるこの場所にはどのような歴史が存在していたのかを改めて知るきっかけが生まれました。

──活動の詳細を見ると、つくば市との共催や一般企業からの協賛があったことが伺えます。そこに至るまでにどのような流れがあったのでしょうか。

阿部 つくば市は中心市街地の賑わいづくりを目的に公共空間を使った活動を支援する制度「つくばペデカフェプロジェクト」を設けています。今回はその制度を利用するかたちで共催となりました。制度の利用を決めた理由は、様々な申請が一本化されるというメリットのほかに、市と共催になることで「許可をもらう / 与える」だけではなく、互いに関わりあいながら活動を実現することができると考えたためです。

しかし、実際は共催にしたことで、作家が本来やろうとしたことよりも行政にとって許可できるかたちに作品を調整することを優先せざるを得ない状況をつくり出してしまいました。市の担当者と作家を交えて直接交渉を行うなど対話を積み重ねましたが、それでも実施できなかったプランもあります。

作家の本来のプランを実現できないことには心苦しくも感じましたが、いま振り返ってみると、それは公共空間を行政が管理する仕組みの不自由さの表れでもあり、その不自由さを体験したことこそがこのプロジェクトの成果でもあると考えています。

また、何かをやるためにはどうしてもお金がかかります(笑)。様々な団体や企業に企画書を持ち込み、協賛のお願いをしに行きました。協賛となると互いのメリットがないと成立しませんが、当初はなかなかそれが提示できず苦労しました。HAMのプロジェクトはたんに地域活性化や人を呼び込むためのイベントではありませんから。

──HAMの活動の支えるもののひとつに印象的なビジュアルデザインが挙げられます。活動の目を引くこれらのデザイン設計は岡本さんが担当されているのでしょうか。

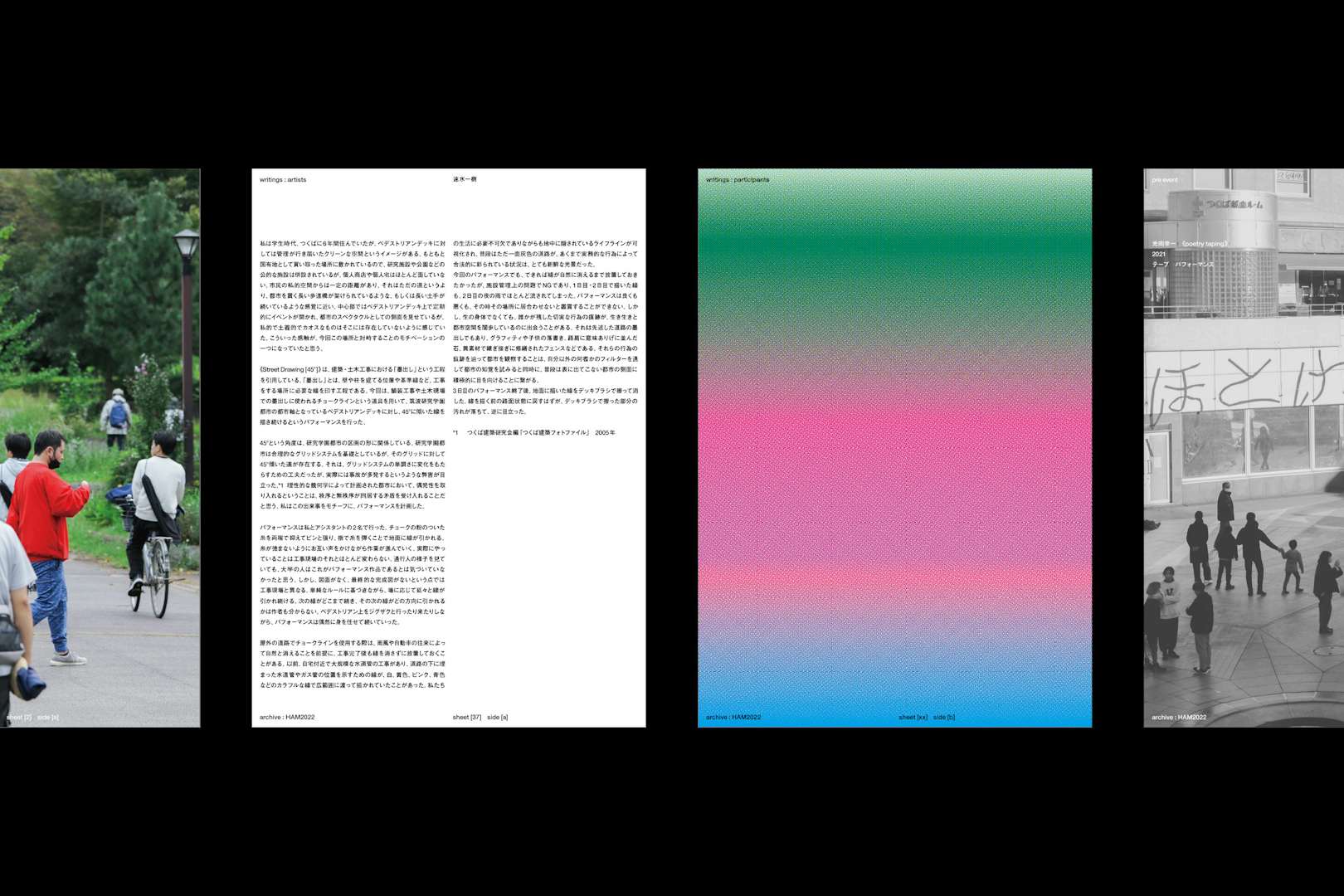

岡本太玖斗 はい、HAMのビジュアルデザインはおもに自分が担当しています。当初は凝ったものをつくっていたのですが、プロジェクトの継続性を考えた結果、今回は大枠のルールをつくり、あとは自由に走らせることができるビジュアルアイデンティティの設計を心がけました。

また、HAM2022の活動を経て、現在はアーカイヴブックも制作しています。出展アーティストが自身のパフォーマンスの制作について書いたテキストや、イベントに居あわせた人による記録、プロジェクトと並走して撮り続けてもらっていた記録写真などを収録しています。

デザインに関しても、有象無象がバラバラに交錯する公共空間の性質を踏まえて、あえて製本せずに印刷した紙をクリップで留めるだけの仕様にしています。

──都市の輪郭をとらえようとする素直な姿勢や、コンセプト・イベント、ビジュアルアイデンティティに至るまで、とても丁寧に設計されている印象を受けました。HAMは今後どのような活動を見据えているのでしょうか。

阿部 じつは今後のことはまだ決めていないんです。速水さんも岡本さんも社会人ですし、私も現在修士2年でもうすぐ筑波大学を離れます。また活動のきっかけがあれば続けていきたいと考えています。

都市という公共空間における素直な着眼点と徹底したリサーチ、そして洞察力。これらのアートムーヴメントとしてのアプローチは、学生主体ながらも非常に完成度の高い設計がなされていた。平砂アートムーヴメントの活動が、今後も何かしらのかたちで継続されることを願うばかりだ。