櫛野展正連載「アウトサイドの隣人たち」:霧の中から立ち上がる命

ヤンキー文化や死刑囚による絵画など、美術の「正史」から外れた表現活動を取り上げる展覧会を扱ってきたアウトサイダー・キュレーター、櫛野展正。2016年4月にギャラリー兼イベントスペース「クシノテラス」を立ち上げ、「表現の根源に迫る」人間たちを紹介する活動を続けている。彼がアウトサイドな表現者たちに取材し、その内面に迫る連載。第91回は、自閉症スペクトラム症・ADHDと診断された岩田大陸さんが、「半機械」の生き物たちの制作を通じて自身と向き合い続けてきた軌跡について考察する。

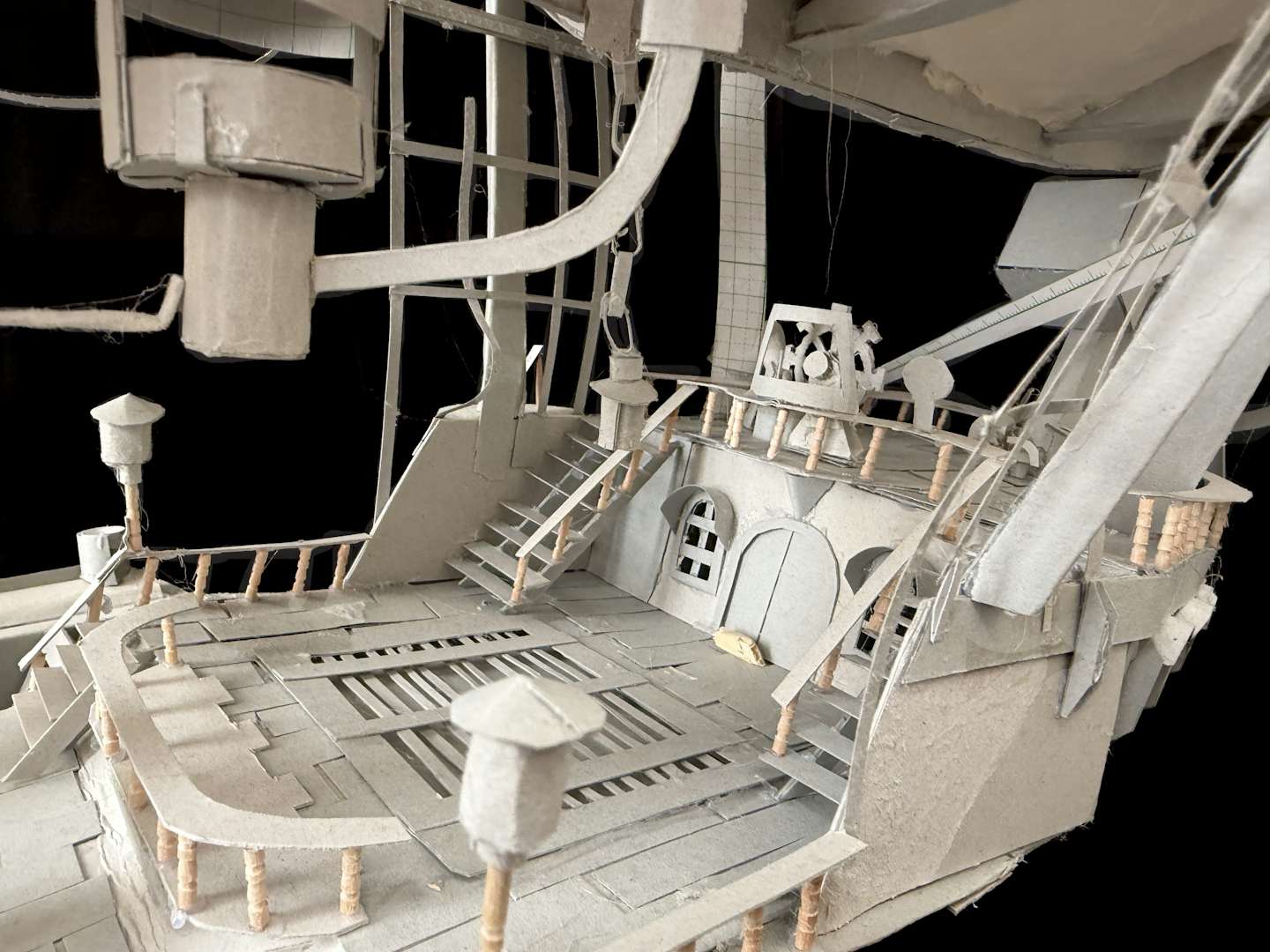

伊豆半島の付け根に位置し、箱根の山々と富士山を間近に仰ぐ静岡県田方郡函南町。この町に暮らす岩田大陸(いわた・りく)くんは、誰に見せるためでもなく、自室で黙々と自分だけの「生き物」たちをつくり続けてきた。方眼紙や爪楊枝、磁石、そして日用品などを道具や素材として組み合わせ、動物と機械が融合したような「半機械」の生態系を生み出している。これまで公募展や展覧会への出展歴は一切なく、作品は家族のなかだけで大切に保管されてきた。

大陸くんは、2007年に4人兄弟の長男として生まれた。幼少期の大陸くんは好奇心が旺盛で、じっとしていない子供だった。母親の千恵さんが当時の保育所での様子を振り返ると、彼は集団の輪に入ろうとせず、いつもひとりで好きなことに没頭していた。隅で静かに座っているのではなく、ひとりで動き回っているタイプだった。その姿に千恵さんは「落ち着きのない子だな」と違和感を覚えた。幼稚園の頃は「普通学級で大丈夫」という周囲の言葉を鵜呑みにしていたが、小学校に入ると状況は一変する。小学校1年生の初めての参観日前日、担任から電話がかかってきた。「大陸くんを見て驚かないでください。先に伝えておきます」。実際に教室へ行くと、彼は落ち着きのない様子で、10分と座っていられず、授業にも向き合うことができていなかった。「何かあるのかしら、まずいな」。千恵さんがそう思い始めた矢先、友人関係のトラブルも起きてしまう。

ちょっとした悪戯が過ぎたり、コミュニケーションが上手く取れなかったりすることで、次第に周囲と距離ができていった。8歳で療育手帳を取得し、自閉症スペクトラム症とADHDの診断を受け、小学校3年生からは特別支援学級へ入った。

中学校に入ると、大陸くんは周囲との違いをより鮮明に意識するようになる。自己肯定感は著しく低下し、自分を責めることが増えていった。朝になると「学校に行きたくない」と泣き出し、不安定な感情のコントロールに苦しむ日々。周囲は決してそう思っていないのに、激しい思い込みや勘違いから「自分は嫌われている」と袋小路に入り込み、「どうやったら死ねるかな」と漏らしたり、壁に頭を打ちつけて自傷に及んだりすることもあった。物事を0か100かで捉えてしまい、冗談も通じない。友達関係を築くことは難しく、千恵さんに「どんなことがあってもママにはわからないでしょ」と、孤独な胸の内をぶつけることもあった。

中学から高校へ入っても、その辛さは尾を引いている。高校2年生まで服薬を続け、思い詰めながらもなんとか登校はしていたが、精神的な負担から次第に痩せ細っていった。特に彼を苦しめたのは、感覚過敏に伴う「痛み」への極端な恐怖だった。高校2年生の頃、サッカーの最中に相手の肘が肋骨にぶつかった。普通の人ならやり過ごせるような衝撃であっても、感覚が過敏で「絶対に痛い」と思い込んでしまう彼にとっては、「このまま死んでしまうのではないか」という耐え難い恐怖に直結した。その不安を拭い去るために、3つもの病院を巡った。専門の医師に「大丈夫だ」と直接言ってもらうことでしか、彼は納得し、安心することができなかったのだ。

「自分に余裕がなくて、一時期は制作もやめていました。ストレスが限界突破して、何も気力がなくなって。痩せていく自分を見て『このまま死ぬんじゃないか』という負のスパイラルに陥っていました」。