スーパーオーガニズムは、電気仕掛けの人間の夢を見るか? 石谷治寛評「岡山芸術交流2019『IF THE SNAKE もし蛇が』」

岡山市内各所を舞台に開催される芸術祭「岡山芸術交流2019」。2016年に続く第2回となる今回は、アーティストのピエール・ユイグをアーティスティックディレクターに迎え、「超個体(スーパーオーガニズム)」というテーマのもと、アーティスト同士、作品同士が関係しあう展覧会が試みられた。「IF THE SNAKE もし蛇が」という意味深なタイトルが冠せられた本展のコンセプトと展示の実践について、石谷治寛が論じる。

アーティストたちが協働で立ち上げる エコシステムとトポロジー

第2回となる岡山芸術交流は、ピエール・ユイグがアーティスティックディレクターを務め、「超個体(スーパーオーガニズム)」をテーマに掲げる(*1)。超個体とは、異種の個体がひとつの有機体のように協調行動をとる集合体である。ハチがコロニーを築く集団行動はこうした超個体の代表的な例であるが、岡山芸術交流は人工知能やバイオテクノロジーをも組み込みながら、アーティストたちの協働でひとつの有機的組織を夢想する試みである。タイトルの「蛇」は顕在的なモチーフでもあると同時に、知恵、誕生、再生、癒しの神話的象徴、蛇行の身振りや形態(Serpentine)、プログラミング言語(Python)として表現の潜在的な要素でもあろう。目につきにくい部分にも繊細に考えが込められた芸術展になっており、いったいどのようなエコシステム(生態系)やトポロジー(空間的位相)が演出されているか、過去の展示からの連続性も踏まえて、本稿では検証してみたい。

Photo by Ola Rindal Courtesy of the artist, Karma International, Miguel Abreu Gallery and Sprüth Magers

4936年の漂流教室

コンセプトの核となる会場は旧内山下小学校。そこから外縁の展示空間へと超個体の環世界が広げられる。カタログには展示内容を通覧するユイグ本人によるSF風のエッセイがまとめられている。廃校となった旧内山下小学校は、会期前に制作されたSFドラマの舞台でもある。

反転資本(1971年〜4936年)、無人、シーズン2、エピソード2 2019

Photo by Ola Rindal Courtesy of the artists

小学校の薄暗い校舎で展開するファビアン・ジロー&ラファエル・シボーニ《反転資本(1971〜4936年)、無人、シーズン2、エピソード2》は、今回、岡山の住民とともに撮影された映像とその舞台装置からなるインスタレーションを通して、資本主義の歴史を科学的寓話として描く。ニクソン米大統領がベトナム撤退、米中接近、金本位体制終了を進めた1971年の並行世界。彼のテレビ演説の映像には子供の声が被せられる。不死の人類の人口増加のせいで、死を伴う人類はほかの惑星への移住を余儀なくされており、地球に残りたい人々は、岡山の小学校で不死の子供を人質にとったのだった。それから3000年後、彼らの子孫たちが小学校に暮らしていた。観客が訪れると、校舎には破壊された日用品や酸素ボンベが放置され、中庭にはテレビ演説の背景となったアメリカ国旗と青い布や木のテーブルが打ち捨てられ、多様な生物が繁殖している。

こうした世界観とも連動して構成された小学校をみよう。プール、グラウンド、裏庭、校舎、体育館は、フランケンシュタイン博士による怪物の培養のための実験室のような様相を呈している。グラウンドには土が盛られ、中央にはロダンの《考える人》の複製から身体部分がくり抜かれたエティエンヌ・シャンボーによる台座が据えられる。不在となった人間像の代わりに思考を繰り広げているのはAIのアルゴリズムであり、生物、人、物の見かけを溶解させながら無限にメタモルフォーゼを繰り返し続けるイメージが、巨大なディスプレイに映し出される。このユイグの作品は、イメージを見せられて連想中の被験者の脳内活動をfMRIでスキャンして、ディープラーニングによって再構成したイメージを素材にしているのだ。

Photo by Ola Rindal Courtesy of the artist, TARO NASU, Marian Goodman Gallery and Houser and Wirth (c)Kamitani Lab / Kyoto

その隣には偶然か、巨大な石碑がモノリスのように据えられているのも目を惹く。この場所は、17世紀に岡山藩主として街づくり、儒教教育、神仏分離を推進した池田光政の隠居所跡でもあった。AIがビッグデータから合成するイメージと神道の霊性とが対置され、観客が徘徊しているグラウンド全体が、奇妙な儀式の場に見立てられるかのようだ。カラスの鳴き声が普段より大きく聞こえる盛り土のあいだでは、数人の男女が座って瞑想や会話、歌を口ずさんでいることに気づく。5〜6人の集団は立ち上がって、おもむろに石碑の裏側にある屋根のついた土俵のまわりに集まり、人工の蛇をその真ん中に奉納する。ティノ・セーガルからパフォーマンスの指示を受けたインタープリタ(演技者)は、ユイグが造園した廃墟の中で、精霊のように現実の観客とは無関心に活動している。

2019 撮影=石谷治寛

グラウンドからプールを隔てる軒には放射能照射によって変異した朝顔が咲き、その奥にある地元のローカル放送局RSKの壁面に据えられたもうひとつのディスプレイには、地球の軌道を周回する蛙の映像が優雅に展開している。18世紀末に電池の発明につながったルイージ・ガルヴァーニによる蛙の生体電気実験の挿絵と、1992年のエンデバー号で宇宙遊泳をする蛙に両手が差し出される動画から着想を得て、ジョン・ジェラードが3Dで合成した映像である。近代の電気の発見から通信衛星までの200年の歴史が科学者の両手の中に委ねられているかのような鮮烈なイメージが、放送局の建物に重ねられる。さらに化粧品の色で満たされピンクになった水面が、ディスプレイの蛙の姿を反映する。

手前のプールがパメラ・ローゼンクランツ《皮膜のプール(オロモム)》(2019)

Photo by Ola Rindal Courtesy of the artist, Thomas Dane Gallery and Simon Preston Gallery/Courtesy of the artist, Karma International, Miguel Abreu Gallery and Sprüth Magers

この宙舞う蛙と人肌色の組み合わせは飛躍した連想をも誘う。魔法にかけられて蛙の姿にされた人間というのは多くの寓話の題材だ。著者が訪れたのが晴れた土曜日ということもあって、小学生の集団が先生に連れられて、この奇妙な光景を楽しんでいた。プールサイドで歌うインタープリタに釣られて、子供たちも合唱をはじめる。こうしたイメージの連鎖は、学校での解剖実験、水辺から聞こえる生物の鳴き声といった幼年期のノスタルジーをも喚起させる。こうして、未来のAIの思考が投影された長方形のディスプレイと、過去のノスタルジーが心理的に投影される長方形のプールの水面とが、対比されているようでもあった。このように、景観を協働でつくり出すユイグの芸術の方法を簡潔に要約するなら、生物や人工物がもとの環境から切り離され、人工的な培養液や培地へと移行され、新たな生育環境を再創造することにあると言えるだろう。

右がマシュー・バーニー《安全圏の陰極》(2019)

Photo by Ola Rindal Courtesy of the artist and Gladstone Gallery, Marian Goodman Gallery

水槽のように閉じた環境が構築されるいっぽうで、偶発性を招き入れる開かれた環境として廃墟が造園される。やどかりが自らの住処の殻を移し替えるように、新たな生息環境が創造されるのだ。小学校の教室2階に展示されるマシュー・バーニーとのコラボレーションはそうしたユイグの特異な芸術の方法論を要約している。展覧会の会期中、水槽と海洋生物が描かれたバーニーによる銅板が、金属イオンを含む電解液に浸漬され、電気めっきが施されていく。それは展覧会後にユイグの水槽に入れられてふたりの共作は完成する。他方で、この教室の窓は開かれ、観客も含めた異種の要素からなる風景を、タブララサ(空白の書板)上の生けるドローイングのように描き出す。この風景からは敷地内部の史跡だけでなく外部の現在の風景もが、廃墟の庭園の借景として取り込まれているようで、いっそう面白味を加えている。建設中のクレーン、アイサワ工業の旧事務所ビル、円筒形のシンフォニービルなどがパノラマに広がり、岡山の過去・現在・未来が展望される(*2)。

Photo by Ola Rindal Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel

体育館に設置されたタレク・アトウィのサウンド・インスタレーションでは、都市の工事現場の喧騒の代わりに、金属を打つ、石を擦る、弦が弾む、筒に扇風機で空気が吹き込まれるなど、楽器の部品が組み合わされて機械仕掛けの音楽が奏でられる。人間不在の響きから、宇宙と超個体への想像力が膨らむ。

スーパーオーガニズムの夢

本展の想像力を言い表すならば、本稿タイトルのように言えるかもしれない。飛行機のフライト中に眠る乗客たちの姿を3Dスキャンしたエヴァ・ロエストのVR画像には、遠い未来の眼鏡を通して、現代人の夢を覗き込んでいるような不思議な感覚がある。この画像について、ユイグはカタログで「デジタル版ポンペイ遺跡」だと述べるが、同じくチリのチュキカマタ銅山で1899年に発見された炭鉱夫のミイラ(紀元550年の事故で亡くなったと推定される)にも関わるだろう(*3)。ユイグはチリの世界最大の銅山を調査したことがあり、砂漠化によって過去の風景が砂塵の中に溶解していく地質学的な時間にも感銘を受けたという。この電子的ミイラからは次のような問いが浮かぶ。現代の人間の姿を新種の生命体が夢見るとするならば、その姿はどのようになるだろうかと。

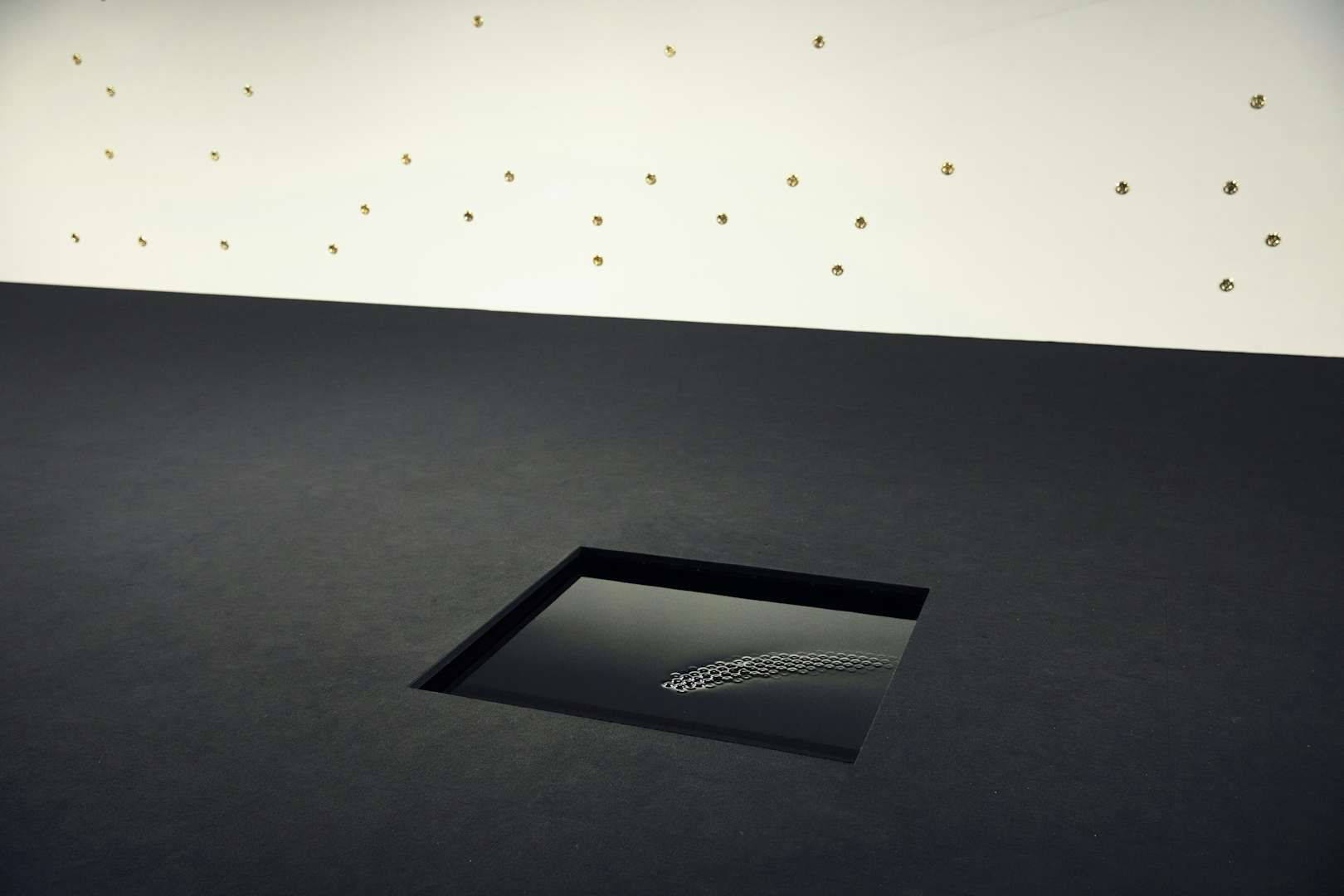

下が《 ニュー・ヒューマンズ》(2019)

Photo by Ola Rindal Courtesy of the artists and TARO NASU /Courtesy of the artist, Ishikawa Foundation, Okayama and TARO NASU

この観点から市内の各所で展示されている作品を想像してみよう。ミカ・タジマやメリッサ・ダヴィン&アーロン・ダヴィッドソンらによる作品群は従来の彫刻の枠を超えたものだ。生体データを変換して、熱、空気、磁力、水を制御することで育まれる環境や人工生命が、動的なメカニズムとして可視化される。オリエント美術館近辺には、砂漠のように極度乾燥化し、ウィルスによる熱暴走によって、個体の恒常性が壊れ、エントロピーが増大し、骨粉となって分散していく環境とともに、磁性流体のプールに現れる人工生命体が育まれる(未来へ加速された時間)。それに対して旭川周辺の水辺の地域では、微生物が繁殖され、負のエントロピーを保つ冷却システムの回路を通して、個体の恒常性が維持され、翼のようなひれを広げた人工マンタが活動する(遅延された時間)。また、SNS上の岡山市民の感情の揺れ動きは、煙や蒸気の映像として市民会館の壁に夜間投影される。こうした熱の入出力をコンピュターで自己制御する超個体の新陳代謝を通して、微生物やウイルスの乗り物としての人間の身体性が逆照射される。映画館では、人間によって資本として活用された動物の生態が赤外線撮影された映像として上映されており、その生物の夜行性の眼差しが、うたた寝する観客に向けられる。反転資本のダークエコロジーだ。

キャラクター、アン・リー 撮影=石谷治寛

林原美術館にはCGアニメのキャラクターであるアン・リーの映像《2分、時を離れて》(2000)が、ガラスケースの内側に映写されている。ほぼ等身大で投影された映像は、ガラスに反射する観客自身の姿に重なってみえる。アン・リーは日本のコミックマーケットでアーティストが著作権を買ったキャラクターで、このキャラクターがいかにして自由を獲得できるかという思弁的な問いに応じて、様々なアーティストたちが作品を制作するプロジェクトである。前回の岡山芸術交流ではドミニク・ゴンザレス=フォースターによる過去のバージョンも映画館で上映されたが、今回はセーガルが新たなライブワークで応じた。人間の姿を借りたアン・リーは日本語で自己紹介しながら観客にいくつかの質問を投げかける。「仕事で忙し過ぎるのと暇過ぎるのと、あなたはどっちがいい?」(いくつか異なるバージョンがあるようだ)。人的資源として労働市場に組み入れられ、そこから逃れられない観客の心を映す鏡のような存在が、アン・リーというキャラクターである。「幽霊なきただの殻(NO GHOST JUST A SHELL)」としてのアン・リーには、今回はその魂や宿主として、アルゴリズムが生成する人工生命体BOBも寄生する。イアン・チェンによる自己生成するCGがそれで、蛇のような人工生命体がかたちを変えながら巨大なディスプレイ上を飛び跳ねている。

Courtesy of the artist, Pilar Corrias and Gladstone Gallery

ガラスケースの中のメタモルフォーゼ

林原美術館は小学校とともに本展のもうひとつの核だろう。というのも前回の岡山芸術交流でもユイグの3作品が展示され、2017年11月に行われた本展のプレイベントの会場にもなり、過去作の展示は連続性のなかでもとらえられるからである(*4)。

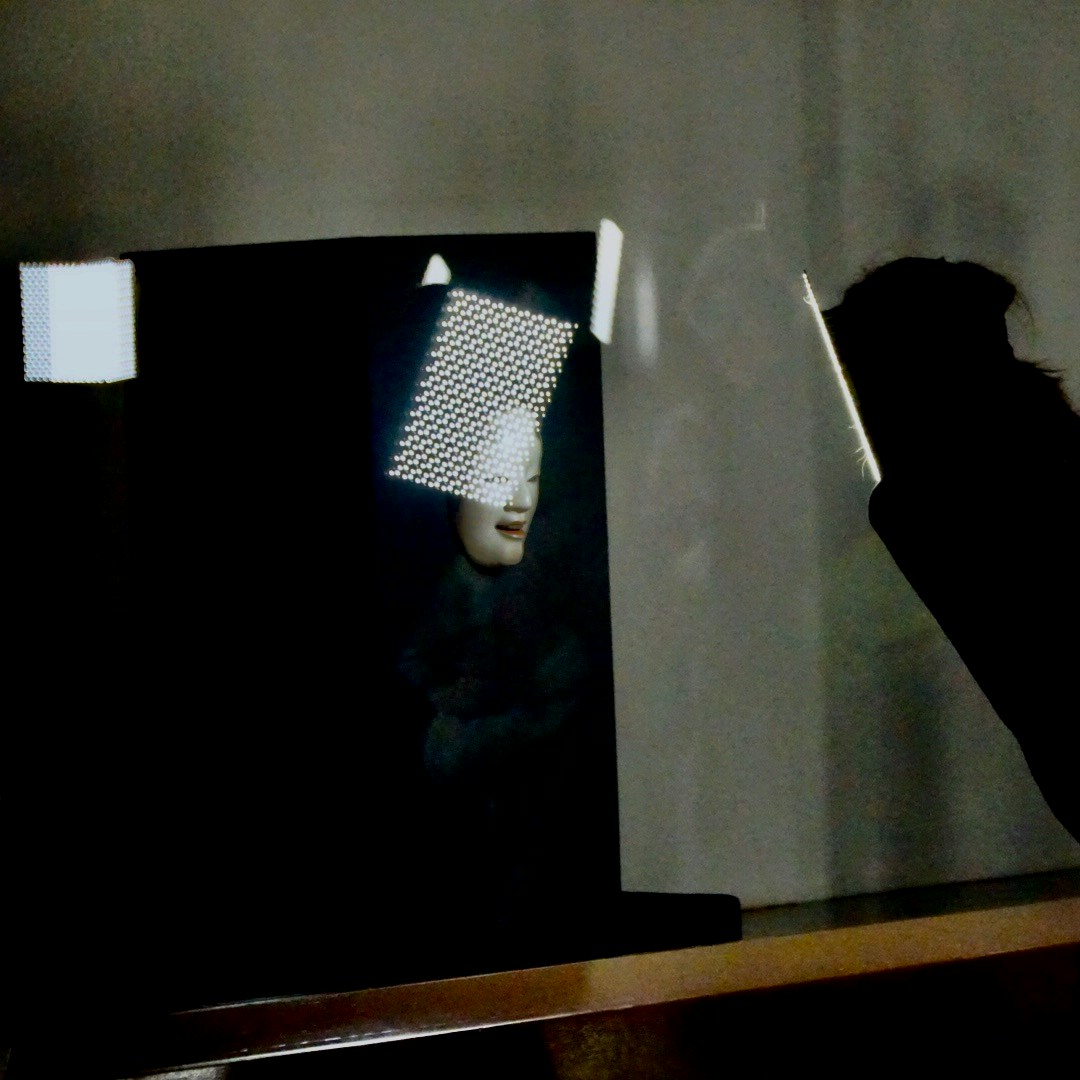

撮影=石谷治寛

プレイベントでは、ガラスケースに囲まれた展示室に入ると、LEDの仮面を被った無数のパフォーマーが、首を傾げたり、座ったり、壁に背をもたれたりしながら一定のパターンで徘徊していた(*5)。真っ暗な部屋は、最初は不気味な印象を受けたが、だんだんその場に慣れてくると、LEDの仮面で照らされる空間にも親しみが湧いてくる。あたかも観客のパーティーでの振る舞いを先取りするかのような動きに気づく。このパフォーマンスは「Swarm(蜜蜂の群れ)」と題されており、第1回で林原美術館の庭に設置された頭部を蜂の巣で覆ったユイグの彫刻《未耕作地》(2012)にも関連づけられていることがわかる(*6)。蜂の振る舞いが、仮面をつけた市民によって演じ直されているかのようだ。

撮影=石谷治寛

さらにパフォーマーはガラスケースを覗き込む。LEDの仮面が照らす先には能面が置かれている。前回この展示室には、3.11から3年後の2014年に、福島の避難地域にある廃屋と化した居酒屋内で、能面をつけた猿が動き回る《無題(ヒューマン・マスク)》(2014)も上映されていた。ユイグによる頭部や仮面というモチーフは、ブランクーシ《眠れるミューズ》の縮小レプリカを水槽に設置し、それを海洋生物が住処にする《ズードラム4》(2011)にも共通している。そもそも前川國男設計による林原美術館が中庭をガラスで囲み、空間全体が巨大な水槽のようにも感じられた。

このようにユイグは、類似する要素を反復して、映像・パフォーマンス・環境として媒体を組み替えながら再演や再現を繰り返すことで、現実から少しずれた並行世界(IF)を実現する。今回の旧内山下小学校の景観全体は、林原美術館での過去の展示要素が、小学校の開かれた環境へと移行されたものだと考えられる。たとえばセーガルのインタープリタが地面に座る姿勢は、頭部が蜂の彫刻のポーズを思わせる時があるし、原発事故後の廃墟の街並みと本展のSF的世界観は通底している(*7)。

今回の林原美術館で、能面は、アン・リーというアニメのキャラクターに置き換えられ、水槽は、アルゴリズムで生成される人工生命体のディスプレイに変わり、小学校2階の教室に水槽が移行される。このように林原美術館での過去のユイグ作品の連続性を想起すれば、水様生物から、ミツバチ、能面、猿、眠れるミューズ、横たわる裸婦、LED、アニメ、人間まで様々な生命体や人工物が、ガラスケースを媒体にしてメタモルフォーゼを繰り広げてきたのだ。人間のテクノロジーは環境を制御して生命を飼い慣らそうとするが、生命はその拘束から逃れて脱皮して変態を遂げる。ユイグの作品では、生命体は別の宿主に寄生しながら、別様な存在として共進化する可能性として肯定されるだろう。

Photo by Ola Rindal Courtesy of the artists

もし蛇が、、、

岡山城のまわりの暗い土蔵の中に投影される映像は、魂の牢獄としての肉体の拘束感とともにそこからの解放を幻想するものに思える。サイボーグのように銀色にボディペイントしたリリー・レイノー=ドゥヴァールは、各展示会場を中心とした市内各所を蛇行の動きで横断し、身体性を力強く誇示するものだった。

Photo by Victor Zebo Courtesy of the artist

ポール・チャンのアニメーションでは、欲望のおもむくままに共同体を育み、軍隊による村の破壊や殺戮の後も、野を駆ける少女たちの集団的振る舞い(シャルル・フーリエのユートピア主義とヘンリー・ダーガーに基づく)が空想される。ある場面では花が映し出されて、そのまわりにはミツバチがブンブンと唸り、ミツバチと少女たちの姿とが重ね合わされているように思える。 芸術展の観客の行動もまたこうした羽虫の生態に似ている。地図やスマートフォンを片手に、ところどころに設置されたシーン・ラスペットの人工香料の匂いを嗅ぎながら、会場をせわしなく歩き回っているからだ。変異しうるミツバチ、蛾、ウィルスの視点から、電機仕掛けの人間を新しく想像し直してみること。3ヶ所に設置された蛍光灯に羽虫が接触すると電気が消えるフェルナンド・オルテガの装置とともに、電波で方向感覚を喪失し、ブルーライトに誘われる自らの死後(ポストヒューマン)のエコノミーをも予感しながら(*8)。

撮影=石谷治寛

動物寓話のような想像力とアルゴリズムが生成するCG画像のメタモルフォーゼを通して、科学と生命、地域と労働、資本主義と教育の過去と未来を思考するための開かれた実験場が、今回の岡山芸術交流だろう。グラスビードによるエッセイやワークショップとともに、地域住民参加による映像制作やパブリックプログラムの充実は、開かれた芸術展の役割を補っている。

「もし蛇が」という本展のタイトルは、続く文章が、将来の可能性に開かれた想像力の余白として残されている。アーティスティックディレクターは仮のエッセイを綴っているが、将来、別の物語がAIによって書かれるかもしれないし、また本展を目撃した人々の数だけ新しい物語が紡がれるはずだ。

*1──https://bijutsutecho.com/magazine/interview/14256(最終閲覧2019年10月22日)

*2──アイサワ工業は、シンフォニービルや岡山城など旭川周辺地域の建築物を施工し、加計学園獣医学部今治キャンパスも受注するなど、岡山や近隣地域の都市開発やインフラ整備を担い、「日本の明日を切り拓く」企業だ。

*3──ユイグは2014年にNYのハンターカレッジが運営するアーティスト・インスティテュートの企画に参加した。

http://theartistsinstitute.org/archives/pierre-huyghe/ (最終閲覧2019年10月22日)

それに合わせて制作された雑誌にチュキカマタ銅山の調査やコッパーマンに関する話題も収録されている。この雑誌に本展参加作家の多くが寄稿しており、「もし蛇が」はこの続編だと捉えることもできよう。

Pierre’s, The Artists Institute, 2016, p. 124.

*4──前回の林原美術館では、レイチェル・ローズによるアニメーションも含む映像作品も上演された。彼女の作品で扱われた要素も今回のテーマに影響を与えているかもしれない。ちなみにイアン・チェンは彼女の夫でもある。

*5── LEDの仮面は、東京のエスパス・ルイヴィトンでも上映された2時間の傑作《ホスト・アンド・クラウド》(2009-10)でも使われている。ユイグにとって動物の仮面を用いた住民参加の祭りの催しは《Streamside Day》(2003)以来、形を変えて継続されているように思われる。

*6──ミツバチは、経済や社会の隠喩としても語られてきた。18世紀にはバーナード・デ・マンデヴィルが経済的自由主義を論じるために蜂の寓話を用い、20世記初頭にはモーリス・メーテルリンクがミツバチの行動を分業や社会性の寓話として語った。近年は、生物行動学の分野で、直接民主主義的な集団的意思決定のモデルとしても観察され、分子遺伝学の水準で、昆虫の脳の働きに関する研究も進められている。ユイグの《未耕作地》は、脳の神経系の働きを暗示すると同時に、頭部をCapital=資本や首都と読み替えるならば、都市に集住する現代資本主義を形象化したイメージとも解釈できる。ドクメンタ13では公園のコンポスト(堆肥場)に設置されて、生命の循環の中に置かれた。そして林原美術館ではガラス越しの芝生に置き換えられ、単なる観賞用の箱庭に転換された。現在は同じ芝生にはヤン・ヴォーによるNYの自由の女神像のレプリカ・パーツが設置されている。

*7──この観点から、岡山が事故後の被災者の移住地として西日本最大だったことも連想される。

*8──2016年の岡山芸術交流では、フィリップ・パレーノによるホタルのドローイングを映すLEDディスプレイが岡山県立図書館前に設置された。羽虫の生死と人工光のテーマがオルテガとも共通する。ユイグ《無題(ヒューマンマスク)》にも蛍光灯に群がる蛾の映像が挿入されている。またロンドンのサーペンタインギャラリーのユイグの個展(2018)では、ディープラーニングの映像を表示するディスプレイが展示されたギャラリーには、2週間の寿命のブルー・バタフライが放たれた。