「インタラクティヴ・アートは体験されて初めて成立する」。三原聡一郎・平川紀道が語る三上晴子作品の修復と継承

NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]で開催中の企画展「知覚の大霊廟をめざして──三上晴子のインタラクティヴ・インスタレーション」(〜3月8日)。2015年に病気により急逝した作家・三上晴子の生前、作品制作に参加し、没後にはその修復にも携わったアーティストの三原聡一郎と平川紀道に話を聞いた。

メディア・アートの先駆者のひとりであるアーティスト・三上晴子(1961〜2015)は、1984年より情報社会と身体をテーマとした大規模なインスタレーション作品の発表を開始した。そして1990年代半ばからは、人間の知覚にフォーカスし、インターフェイスを介したインタラクティヴな作品を手がけるようになる。90年代前半の4作品が近年、東京都現代美術館に収蔵されるなど、再評価の機運が高まっている。

その三上によるインタラクティヴ・インスタレーション作品3点が同時に展示される国内外でも初めての機会として、「知覚の大霊廟をめざして──三上晴子のインタラクティヴ・インスタレーション」(〜3月8日)は注目を集めている。こうした展覧会の実現は、近年の再評価の機運をかたちにしたものと言えるだろう。そのいっぽうで、テクノロジーと密接に関わるメディア・アートならではの問題も横たわっている。保存と修復に関する問題だ。

作家本人が2015年に仕様書などをほとんど残すことなく急逝したため、作品が故障した場合や、作品に用いられているハードウェアが製造中止になった場合などに、どのように修復すべきかという課題が残されている。いっぽうで三上は、作品が展示されるたびに最新の技術を取り入れ、アップデートすることにも積極的だったという。そのような経緯を踏まえ、作品の委嘱元である山口情報芸術センター[YCAM]や、当時の制作関係者によって、作家の死後も修復や一部再制作が行われてきた。

多摩美術大学の学生時代に三上の指導を受け、卒業後もアーティストとして活動しながら三上の作品制作にも携わった三原聡一郎と平川紀道に話を聞いた。

インタラクティヴ・インスタレーションの修復にあたって

──まず、おふたりが制作と修復に携わったのは、どの作品のどの部分ですか。

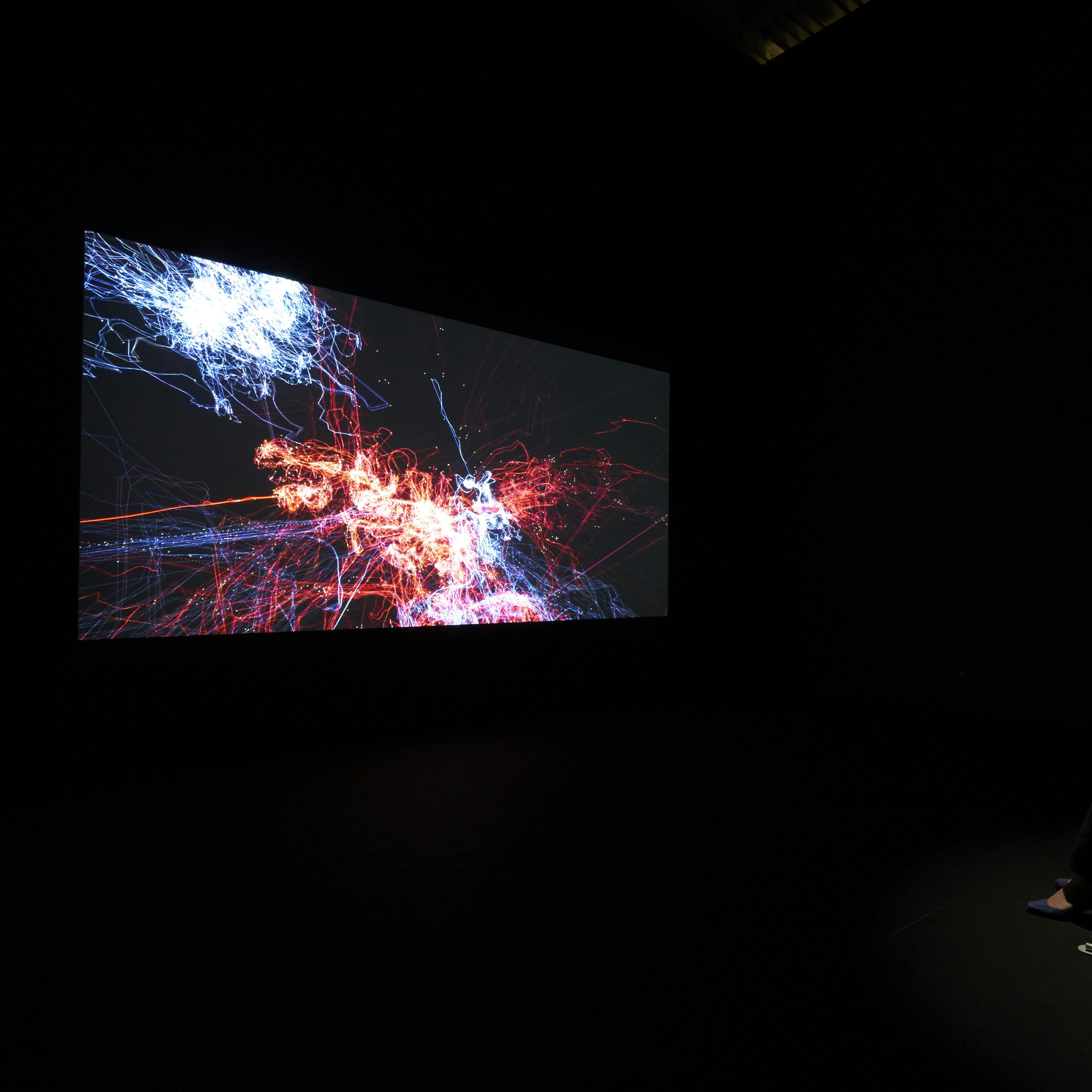

平川紀道(以下、平川) 僕が関わったのは、今回展示されているうちの《欲望のコード》(2010/2011)と《Eye-Tracking Informatics》(2011/2019)という2作品です。《欲望のコード》では、「巡視する複眼スクリーン」と名づけられた丸いスクリーンに映し出される映像を担当し、視覚的なデザインとアルゴリズムのデザイン、プログラムの実装をしました。

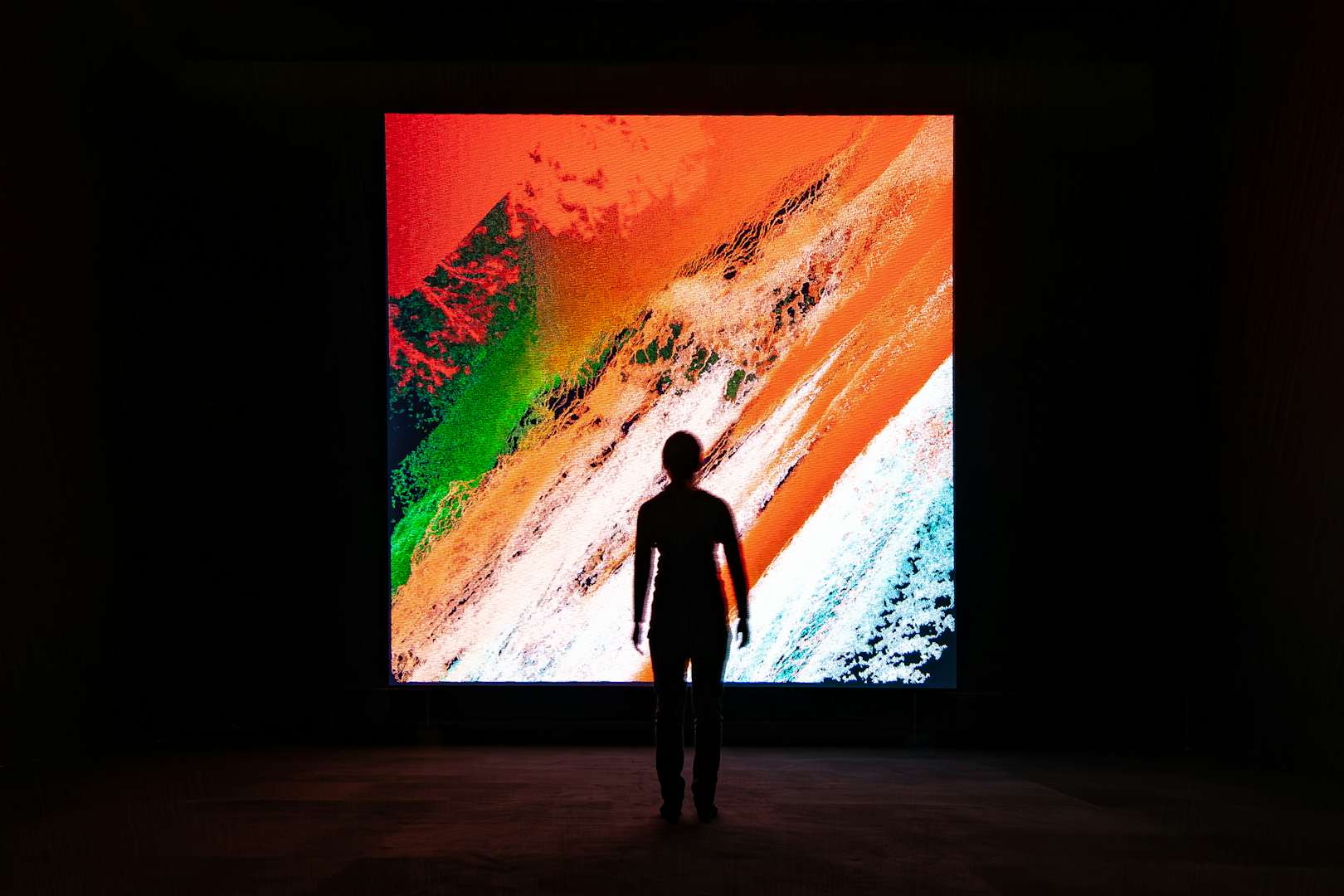

《Eye-Tracking Informatics》では、映像のデザインとプログラミングを行いました。この作品では体験者の視線を読み取るのですが、2018年の修復時に2011年に使用していた視線をトラッキングするシステムが最新のOSでは動かないことがわかったんです。その時点で、将来的に使っていけるであろうシステムをリサーチした結果、Pupil Labsというベルリンのスタートアップがつくっているデバイスを採用することになり、この作品のためにカスタマイズしたプラグインを書いたりもしました。

──《Eye-Tracking Informatics》は、当初はリング状の構造体に設置したカメラで鑑賞者の視線をトラッキングしていましたが、2018年のアップデートではメガネ型デバイスへと変更されました。その結果、作品のコンセプトは維持されつつも、身体が拘束されるような体験は失われたとも言えます。この変更については、どのような協議が行われたのでしょうか。

平川 あのリングが、あの作品においてどういった存在なのかということを三上さんと議論したことがないので、何を基準にどこまで変更してよいのかということは関係者らで話し合いながら進めました。修復前のシステムでは、カメラがリング、つまり椅子の一部に固定されているので、鑑賞者が動いてはいけないという状況が発生していたわけですが、メガネ状になったことで、自分の首が動いたとしても目とカメラの相対的な位置は変わらず、技術的に身体を固定する必要はなくなりました。ただ、いざリングを外してメガネを通して体験してみたところ、何か体験の質が変わってしまったという印象を居合わせたメンバーが、みな同様に感じていました。

三上さんが「病院のような感じにしたい」と話していたことは、共通の認識でした。歯医者や眼医者で、自分が診療台に寝かされて、治療中に動くと自分の身に危険が及びそうだから動けない、という感覚が生まれると思うのですが、リング状の構造体は、計らずもそういった拘束感を体験者に与えていたわけです。技術的にはリングが不要になりましたが、作品体験の質を変えないことを優先し、椅子にアームレストを設け、そこに腕を置くことで身体を固定される感覚を残しました。

──三原さんはどのような部分に携わったのでしょうか。

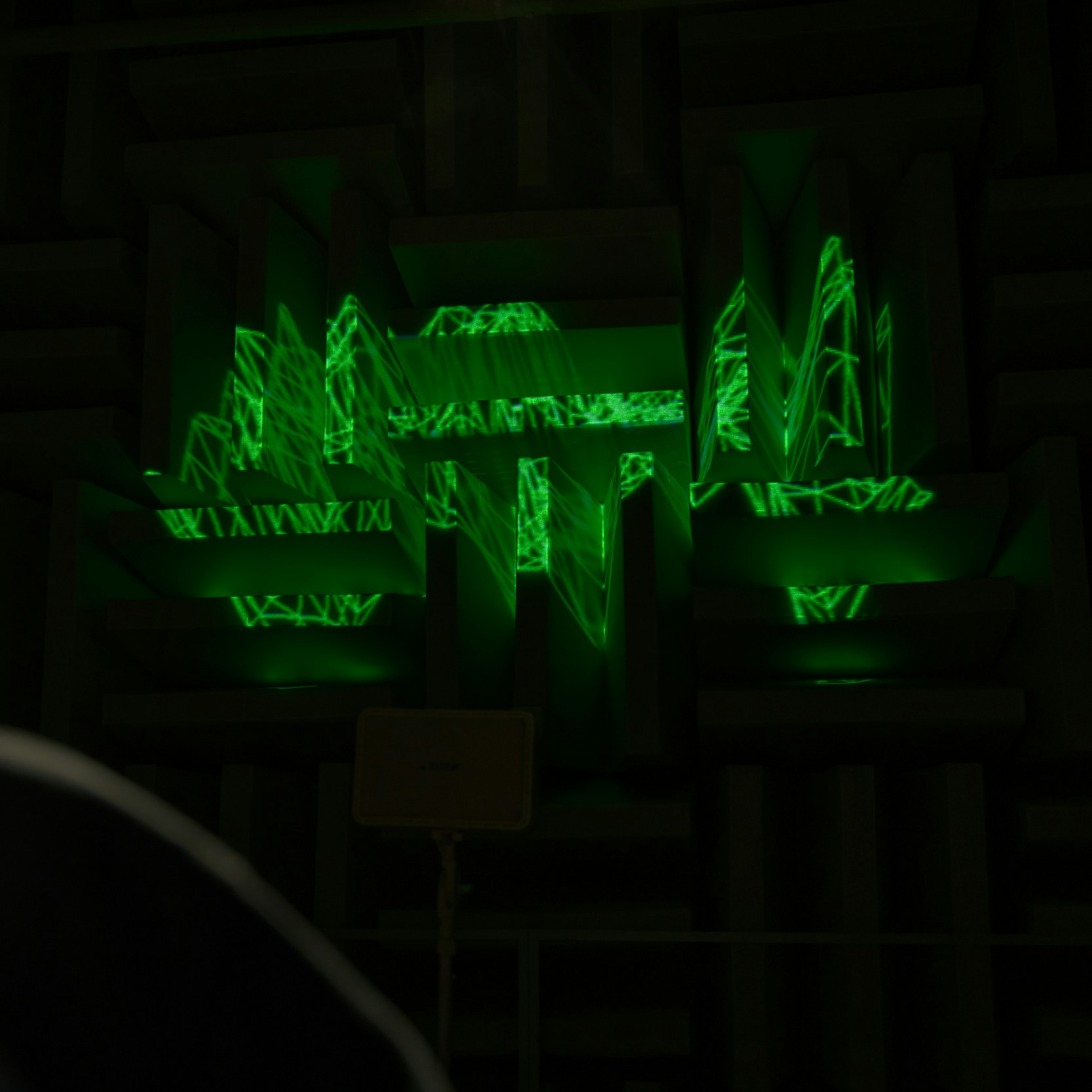

三原聡一郎(以下、三原) 僕は2006年から2013年まで山口情報芸術センター[YCAM]に勤め、その期間中に三上さんに委嘱した作品の多くに関わっていました。今回の展示作品《欲望のコード》には大きく分けて「蠢く壁面」「多視点を持った触覚的サーチアーム」「巡視する複眼スクリーン」と名づけられた3つの要素があるのですが、その全体の技術的なリアライゼーションの統括を行いました。そして、三上さんが亡くなった後の2016年ぐらいから作品の修復を始め、2019年の札幌国際芸術祭に出品するはずだったのですが、コロナウイルスによるパンデミックで中止となり、今回が修復後の初めての展示となります。

まず、三上さんが亡くなった段階から、YCAMが遺族と契約を交わし、作品の管理を一任していただける状況になっていました。《欲望のコード》が2010年に完成してから、海外巡回なども行ううちに不具合の出てくる部分が少なからずあり、それは随時直していたんですね。金型を交換したり、モーターの取り付け方を変更したり、結構細かな部分です。展示を最適化するために技術的な部分を三上さんに提案すると、基本的にノーということはなく、任せていただいていました。そうした経緯があるので、三上さんが亡くなって修復することになってからは、インスタレーションの耐久性と堅牢性を優先し、ハードウェアの部分に関しては踏み込んだ修復を徹底的に行いました。