モネ《睡蓮》から、ロスコ、ウォーホル、リヒターまでの100年。モネ作品の豊かさと影響を探る展覧会が横浜美術館で開幕

印象派を代表する画家クロード・モネ。モネの初期から晩年までの絵画25点と、後世代の26作家による絵画、版画、写真、映像66点が一堂に集まる展覧会が横浜美術館で7月14日にスタートした。

印象派を代表する画家、クロード・モネが、画業の集大成となる《睡蓮》の制作に着手してから約100年。横浜美術館で7月14日にスタートした「モネ それからの100年」展は、モネの作品25点と、後世代の作家による作品をともに紹介することで、モネの現代性と豊かな魅力に迫ろうというものだ。

「新しい絵画へ—立ち上がる色彩と筆触」「形なきものへの眼差し—光、大気、水」「モネへのオマージュ—まざまな『引用』のかたち」「フレームを越えて—拡張するイメージと空間」の4つのセクションからなる本展。モネの関心、作風の移り変わりを示すように、各章にはモネの絵画と、それらの作品に呼応する後世代の作品が並置されている。

19世紀、「筆触分割」という新たな手法を用いて、空気中の光をもとらえるほどの究極の写実主義を目指したモネ。第1章「新しい絵画へ—立ち上がる色彩と筆触」では、《ヴィレの風景》(1883)、《サン・メシオン農場の道》(1864)、《サン=タドレスの断崖》(1867)といった、モネの画業前半の作品からスタートする。

そうした作品と併置されるのが、モネからの影響を公言するルイ・カーヌ、抽象表現主義の代表格であるウィレム・デ・クーニング、光と時間を描くことで絵画空間を立ち上げる中西夏之ら、構図や色彩などからモネの影響が見られる20世紀の画家の作品だ。この章では、「色彩」「筆触」をキーワードに、現代へと通じるモネの先駆性を再認識することができる。

続く第2章「形なきものへの眼差し—光、大気、水」では、本展担当学芸員の松永真太郎(横浜美術館主任学芸員)が、「モネが一番描きたかったものではないか」と話す、大気の移ろいにフォーカス。

「ロンドン」の連作にかけてのモネの絵画を起点に、マーク・ロスコ、ゲルハルト・リヒター、モーリス・ルイス、松本陽子、岡﨑乾二郎らの作品をとおして風景の抽象化、瞬間性の表現、空間表現の探究といった問題意識を共有する現代美術を紹介。「水」を作品モチーフのひとつとする1982年生まれの作家、水野勝規による、本展のための新作映像インスタレーションも見どころだ。

右からマーク・ロスコ《ボトル・グリーンと深い赤》(1958)、《赤の中の黒》(1958)

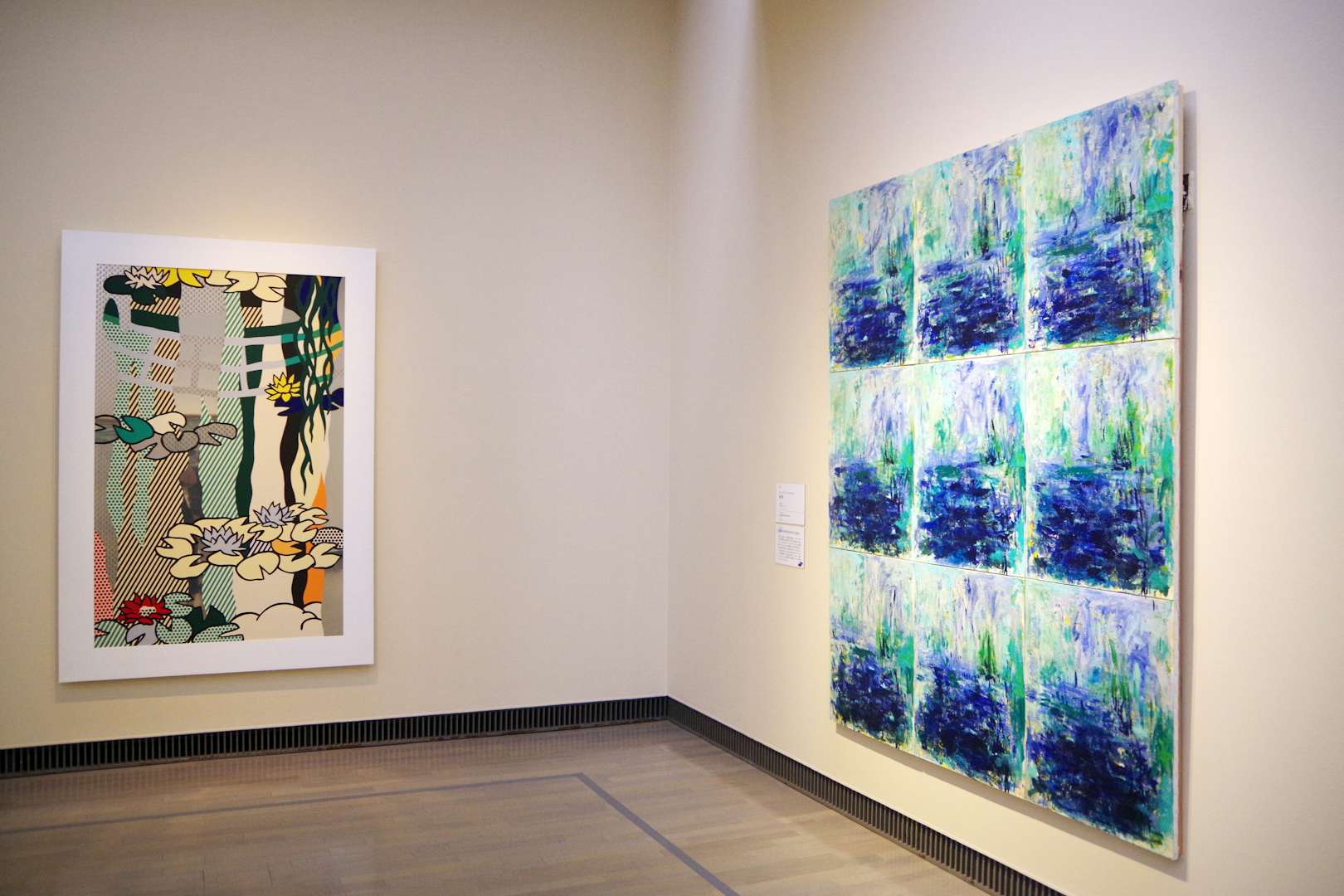

いっぽう、数多くのアーティストに直接的に参照され、引用されてきたモネの作品。「オマージュ」がテーマの第3章では、創意工夫に満ちた、モネにインスピレーションを得た現代の作品が集まる。

モネの「積みわら」や「睡蓮」をベースに版画作品を手がけたロイ・リキテンスタイン、同じく「睡蓮」を摸した9枚の絵画を描いたルイ・カーヌ、「モネの睡蓮の池」をモチーフとした絵画を描いた福田美蘭のほか、堂本尚郎、平松礼二らの作品が揃うこの章。各々の関心にもとづくモネ作品へのオマージュと、モネへの共鳴、継承を読み取ることができるだろう。

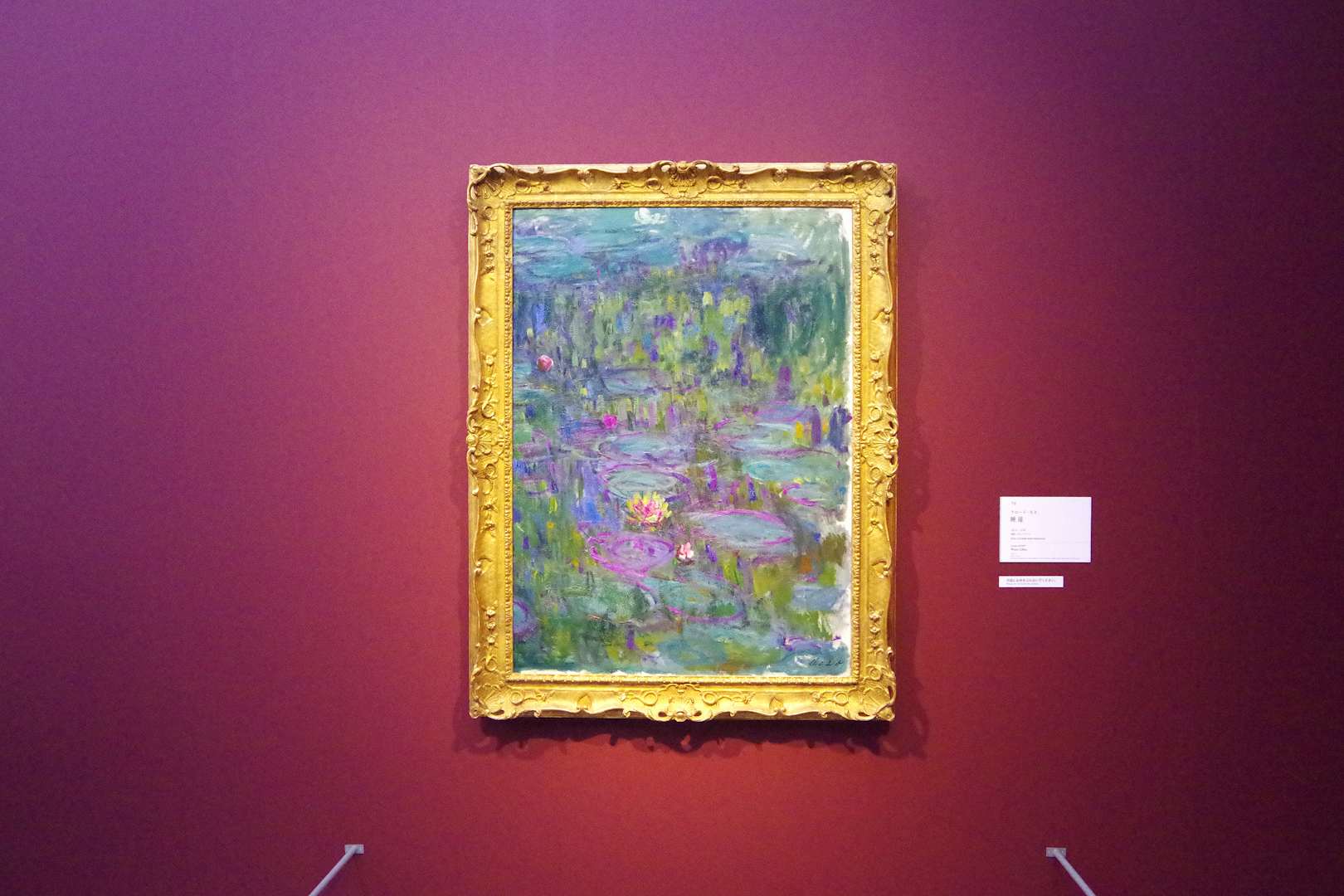

そして最終章となる「フレームを越えて—拡張するイメージと空間」では、モネの画業終盤であり代名詞の「睡蓮」に着目する。

本章では「睡蓮」シリーズを中心とした後期の作品を起点としながら、アンディ・ウォーホル、サム・フランシス、児玉靖枝、小野耕石、鈴木理策らの作品を並置。反復の表現、異質なイメージの組み合わせ、空間への広がりといった拡張性をキーワードに、モネと現代美術の接点を探ることが試みられている。

こうして、モネの作品と現代の作品がこれまでにない規模で交錯するこの展覧会は、モネの影響力とともに、その作品の特性を照射するものになっている。本展鑑賞後は、人々を魅了し続けるモネの独創性がよりはっきりとした輪郭を持って感じられるはずだ。