ウェス・アンダーソンがキュレーション。ウィーン美術史美術館の「棺の中のトガリネズミミイラと秘宝の数々」展で見せるものとは?

映画監督として絶大な人気を誇るウェス・アンダーソンと、その公私にわたるパートナーで小説、衣装デザイン、イラストレーションなどを手がけるジューマン・マルーフ。この2人がキュレーションした展覧会「Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures(棺の中のトガリネズミミイラと秘宝の数々)」展が、オーストリアのウィーン美術史美術館で開幕した。開幕前から話題を集めていた本展を、ウィーン在住のアートライター・丸山美佳がレポートする。

映画監督のウェス・アンダーソンと、その公私にわたるパートナーで作家・イラストレーターであるジューマン・マルーフがキュレーションした展覧会「Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures(棺の中のトガリネズミミイラと秘宝の数々)」がウィーンの美術史美術館で始まった。

マルーフは衣装やキャラクターデザイナーとしてアンダーソンの映画にも携わっており、この2人による展覧会となると、ウェス・アンダーソンの映画製作や美学的な背景を垣間見ることを望むファンや映画愛好者も多いかもしれない。しかしその期待とは裏腹に、マルーフによる展示物を描いたドローイング以外、彼ら自身の作品やストーリーは存在しない。2人の独自の観点から膨大なコレクションを選定し分別し、美術館で展示するという、あくまでキュレーターとしての役割に徹した展覧会である。

彼らは、美術史美術館を含め、オーストリア演劇博物館など14もの美術館・博物館が代々受け継いできたコレクションから423点を選んでおり、そのうち約350点は通常は展示されてはおらず保管庫にあったものだ。しかも、その多くがコレクションされてから初めての展示だという。

つまり、ミュージアム的にはコレクションの価値としてこれまであまり重要視されてこなかったもの(あるいは研究されてこなかったもの)が、2人の直感や興味によって選ばれ、美学的なセンスや嗜好によって集められ展示されたということである。それはミュージアムのコレクションをとらえ直すうえでも貴重な機会となっているだろう。

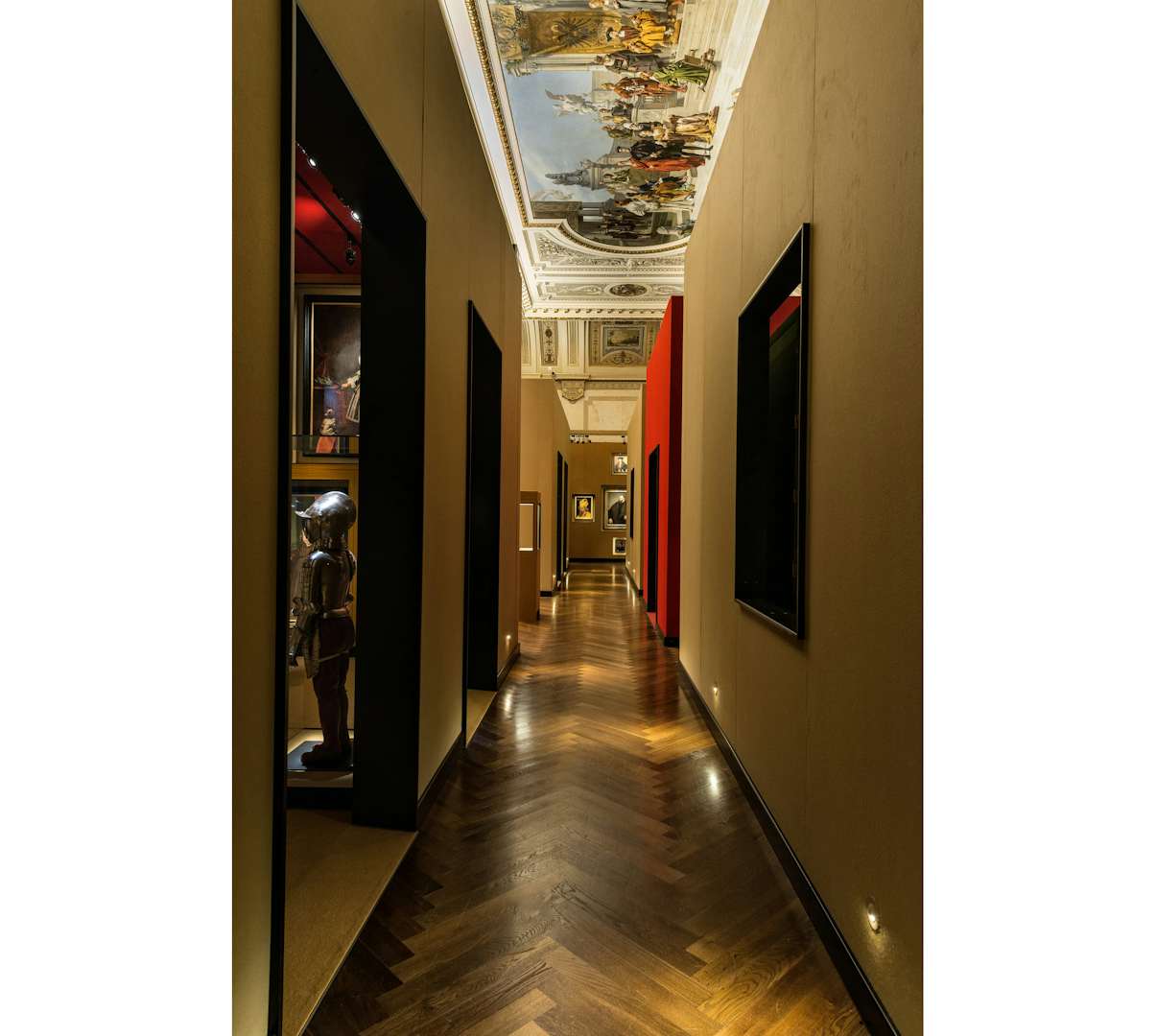

美術史美術館のKunstkammer(美術工芸館)部門の一室に設けられた会場には、6つの箱のような小部屋がつくられ、8つのセクションに分かれている。それぞれのセクションに名前や説明はない。出入口の2つのセクションは絵画で構成されており、ヨーロッパの歪んだキッチュな視点——オリエントな文化やフリークスに向けられた驚異と、饗宴や権力の中にある暗さと享楽さのようなもの——が並ぶ。

その他のセクションでは、古代エジプトのジュエリーから新しいもので20世紀にインドネシアでつくられた彫刻まで、鉱石や剥製を含め古今東西多種多様なコレクションが、独特の基準や類似性によって様々なレベルでまとめられている。それぞれの作品・資料が持っている価値や文脈と関係がないため、わかりやすいつながりもあれば不確かな分類もある。

例えば、緑の要素を持つものだけが集められたセクションでは、美術史美術館の「双子」として向かいにある自然史博物館から特別に借りてきた一際大きなエメラルドの容れ物を中心に、美術史における重要な絵画、演劇で使われたシルクの衣装、ジュエリー、壺、仮面、鉱石など様々な緑色と素材が豪華に並べられている。

また、王族や貴族の子供のポートレートが集められた部屋では、子供なのに大人の服装と振舞いの姿が描かれた作品が選ばれている(描かれた彼らはその振舞いをすることができる年齢になるまで生きることができなかったという)。

そのほか、動物モチーフのセクションや、ドールハウスに使われるような細かな玩具や箱庭的な無数のオブジェの小部屋、木材でつくられたオブジェを収集した小部屋、コレクションを収納しているケース(そして陳列棚そのもの)のセクションなど、馴染みあるものから風変わりなものまで、美術館ではあまり実践されることのないキュレーションで、コレクションをコンパクトに並べている。

本展には少し謎めいたタイトルが付けられているが、これはコレクションにある古代エジプト時代のトガリネズミの棺からきている。小動物に与えられたであろう古く小さな棺には繊細なドローイングが施されており、これを展覧会のタイトルに持ってきたということは、物質的かつ審美的な細部からストーリーを展開していく彼らの姿勢ともとれるかもしれない。

そのような細部へのこだわりは、コレクションの選定よりも、コレクションの並べ方とディスプレイの方法にもっとも発揮されていた。各々のオブジェはただ壁に掛けられたり陳列棚に置かれたりしているのではなく、絵画でさえ壁の中につくられた窓のような空間に収められている。その壁にはセクションごとに異なる色の布が貼られており、暗い木造の室内に質感的な異化を生み出していた。

あらゆる歴史や文脈から収集物を切り離して、作品や資料を部屋いっぱいに並べるのは「驚異の部屋」と手法は同じだが、彼らのディスプレイは繊細にコントロールされ、それぞれの壁や小部屋がひとつのフラットな視覚の美学的装置としても機能しているのだ。また、足元近くまでコレクションが配置されることによって、美術館ではほとんどすることがないしゃがんだ姿勢で鑑賞を促されるのも、展示空間における鑑賞の尺度を狂わせるようなものであった。

これらのコレクションの陳列を見ていると、アンダーソンの映画に登場するキャラクターや舞台設定との親和性を感じることができるし、時折、その作品の並べ方からいまにもストーリーが展開されるような錯覚に陥る。映画のセット内で使われていてもおかしくないものもあれば、彼らの映画で使われるためにつくられた模型かもしれないと思ってしまいそうなものもある。

しかし、あくまで会場に並べられたものはコレクションとして生き長らえたものたちであり、彼らの創造性が生み出したものではない。2人が持つ美学的なエッセンスへと没入を促す装置として展示方法が機能するいっぽうで、本来ならば決して同じ空間に並べられることがないものが収集され同一の価値体系として並列されることへの違和感をも同時に伴うのだ。

そもそも、この企画自体が美術館コレクションの管理やキュレーションという営みを自己反省的に振り返るものである。伝統的な美術館や博物館において、コレクションをどのように展示していくかというキュレーションとその可能性についての根本的な問いは、差し迫った問題だからだ。

キュレーターという役割は、収集品や資料の鑑定と研究を学術的な専門知識をもって行う管理業務を指していたが、いまでは現代美術における展覧会の企画として特定のテーマをもとに作家や作品を選定するという役割へと分化してきた歴史がある。

また芸術分野とは関係なく、インターネット上の大量の情報をまとめてわかりやすく共有する行為として「キュレーション」という言葉が使われるようになった現在においてはなおさら、美術館と博物館は、どの“ものさし”でコレクションの価値決定を下すのかという問いと、それらを並べる展示の政治性とより真摯に向き合わざるをえない。

とくに、美術史美術館という帝国的権威の伝統下にあり、また近代科学を担う場所のひとつとして発展してきた美術館において、その歴史や知識が培ってきたものさしでは把握しきれないコレクションやそのコレクションを活用していくことに限界があってもおかしくはない。

現に、美術史美術館と同じ運営組織下に置かれ、美術史美術館の横に位置する世界博物館(旧民族学博物館)は、植民地主義的な視点によってコレクションが形成されてきたという自身の歴史と向き合うことによって、コレクションの見方を変えようとしている(いっぽうでこの取り組みも、権威をより強化するものとしても働いていることも見逃せない)。

他方、例えば映画『グランド・ホテル・ブダペスト』において、ウィーンにも随所に残されているような一世代前のヨーロッパ的な美学を細部にわたって存分に体現する映像美を生み出したアンダーソンと、その美学を共有してきたマルーフは、徹頭徹尾、各々のコレクションが持つ歴史を剥ぎ、趣向や美学的な類似性によってコレクションをとらえ、その見方を変えている。そのフラットなオブジェの扱いは、学術的な専門職としてのキュレーターでは担えない視点であり、2人の創造性に潜む直感や美的な感覚を借りることによって慣習に従わない展覧会として実を結んでいる。

植民地主義への反省としてのコレクションの見直しと、アーティストや映画監督など別の創造性によって担保されるキュレーションは、両極端な取り組みのようにも思われるが、これは美術館や博物館が長きにわたって自明の理としてきた権威と芸術文化の関係をいかに更新していくか、という美術館側の戦略でもある。

そして今回の展示のように、アーティストによる”自由”で“不可思議”なキュレーションも、美術館や博物館の権威があることによって可能となっている。たしかに、アンダーソンとマルーフを通して、眠っていた秘宝たちを楽しむと同時に彼らが持つ世界観の片鱗をうかがうことはできる。とはいえ、キュレーションとしてのその創造性は、あくまで美術館の戦略的範疇に収まっているようにも見えた。