「絵画を見ることの喜び」とは? 「ピーター・ドイグ展」が東京国立近代美術館で開幕

イギリスが誇る現代アーティスト、ピーター・ドイグの日本初個展「ピーター・ドイグ展」が、東京国立近代美術館で開幕した。大規模な絵画をはじめ、初期作から最新作までドイグの制作活動をたどる本展の見どころとは?

1990年代のイギリスでは、ダミアン・ハーストに代表される「ヤング・ブリティッシュ・アーティスト(YBAs)」という若手のアーティストたちが大型なインスタレーション作品を発表し、アートシーンを席巻していた。こうした状況下、時代遅れのメディウムとされた「絵画」に真摯に取り組んでいたのが、ピーター・ドイグだ。

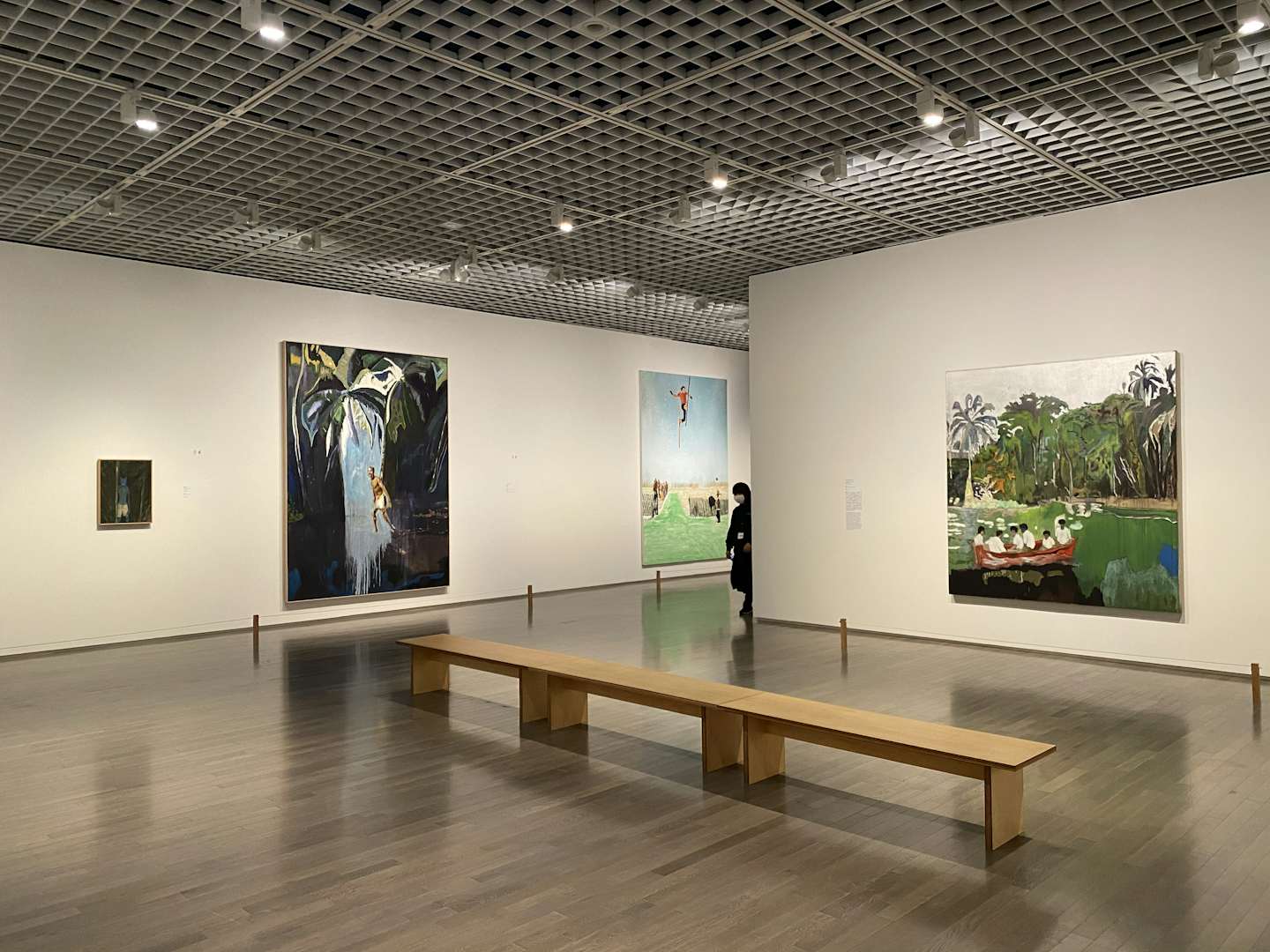

「画家の中の画家」と称され、イギリスが誇る現代アーティストであるドイグ。その日本初の大規模個展「ピーター・ドイグ展」が東京国立近代美術館でスタートした。

ドイグの絵画には、ゴッホやゴーガン、マティス、ムンクなどの近代画家の作品を思わせる構図やモチーフが見てとれる。絵画史と向き合ういっぽう、映画や広告など現在の視覚文化も取り込み、新しい光景をつくりだすのが特徴だ。

1959年スコットランド⽣まれのドイグは、66年〜79年の間にカナダに住んでいた。86年にはカナダに戻り約3年間を過ごし、カナダの風景や少年時代の記憶を主題に絵画制作を始めた。第1章「森の奥へ 1986〜2002年」には、このカナダの豊かな自然をモチーフにした作品が集結している。

《天の川》(1989-90)では、水面が鏡面のように周囲の環境を反映し、風もない静かな情景が描かれている。同じく水面の反映を描いた作品には、《のまれる》(1990)や《ブロッター》(1993)、《カヌー=湖》(1997-98)、《エコー湖》(1998)などもある。これらの作品の画面上下は、実像と虚像の境界が不鮮明であり、曖昧な関係が生みだされている。

現在テートに収蔵されている《スキージャケット》(1994)は、左右2枚のパネルが鏡のようになっている作品。当初、ドイグはスキーリゾートの広告写真を参照し、縦長のかたちで作品を制作。しかし、うまくいかなかったため、もう1枚のパネルを鏡のように継ぎ足したのだという。

2002年、ドイグは制作の拠点を幼少期に暮らしたことのあるカリブ海に浮かぶ島国トリニダード・トバゴに移した。以降、海辺の風景を主な主題にして制作を行っている。第2章「海辺で 2002年〜」では、その熱帯にある旧植民地の風景を描いた作品が紹介されている。

ジャングルの川に、赤い船が浮かんでいる風景を描いているのは、《赤いボート(想像の少年たち)》(2004)だ。本作の構図や樹木の描き方は、フランスのポスト印象派の画家ポール・セリュジェやカナダの近代画家ジェームズ・ウィルソン・モリスの作品を思い起こさせる。また、滝の前やジャングルのなかにいる黒人の男性を描いた《ペリカン(スタッグ)》(2003)や《無題(パラミン)》(2004)は、ゴーガンがタヒチの風景や住民を描いた作品ともしばしば比較されるという。

絵画史だけでなく、ドイグは映画からも多くのインスピレーションを得ている。《ラペイルーズの壁》(2004)では、トリニダード・トバゴの首都、ポート・オブ・スペインにあるラペイルーズ墓地の壁沿いを歩いている男性の姿を描写。本作を制作するにあたって、ドイグは小津安二郎の映画『東京物語』に浮かぶ静けさも念頭に置いていたという。

ドイグが映画に対する熱意は、第3章「スタジオのなかでーコミュニティとしてのスタジオフィルムクラブ 2003年〜」で知ることができる。2003年からドイグは、トリニダード・トバゴ出身のアーティストの友人とともに、「スタジオフィルムクラブ」という映画の上映会をスタート。この上映会の情報を周知するため、一連の直筆ポスターを建物に掲出した。

本章では、ドイグが自らの視点から描いた、デヴィッド・リンチの『ブルーベルベット』やフランソワ・トリュフォーの『突然炎のごとく ジュールとジム』、小津の『東京物語』、北野武の『座頭市』『花火』など40点の映画ポスターが展示。そこで、ドイグの美学に影響を与えた映画やその好みを窺い知ることもできるだろう。

本展の企画を担当した同館の主任研究員・桝田倫広は、「本展は、絵画を見ることの喜びと複雑さに改めて気付かされるという機会のではないか」と話す。「SNSのタイムラインに流れ消えていく画像や動画と違い、絵画というメディウムは動きません。じっくりと見ることなしに、その鑑賞体験を得ることはできません」。

多文化的な表現を取り込み、自らの感覚を描き続けるドイグの画業をぜひ足を運んで体験してほしい。