ピーター・ドイグのリアルとヴァーチャル。蔵屋美香評「ピーター・ドイグ展」

2020年2月26日に開幕しながらも、新型コロナウイルスの感染拡大によりわずか3日で休館し、5月6日現在も再開していない東京国立近代美術館の「ピーター・ドイグ展」。横浜美術館・館長の蔵屋美香が、3月までの勤務先である同館で見た展示を手がかりに、鑑賞体験における「絵画の物理的なサイズ」の意味と、それを再現するためのVR技術の可能性を考える。

絵画における「物理的なサイズ」

[2020年5月5日追記]

下記のテキストを書いたのは2020年4月27日である。その後5月4日に緊急事態宣言延長が決まり、あわせて基本方針に、感染拡大防止対策を前提とした博物館、美術館、図書館などの活動再開が盛り込まれたため、状況はまた変化した。しかしテキストは4月末の記録としてそのまま掲出することにした。人の生命と健康にかかわる問題ゆえ、施設再開の判断は慎重にしなければならない。わたしたち美術にかかわる人間は、長年疑うことのなかった「展覧会は開いて見せてこそ意義がある」との前提をも問い直さなければならない状況にある。

これを書いている2020年4月末現在、日本国内の多くの美術館、博物館が新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言を受け、開館を「自粛」している。臨時休館は当初の予想よりも長引き、一度も開かないまま閉幕する展覧会が出る可能性もある。

ピーター・ドイグ展も一般公開を3日行ったところで休館となったから、見た人はごく限られるだろう。わたしは3月まで東京国立近代美術館に勤務して、当然ながら仕事として何度もドイグ展を見た。多くの人にとって展覧会が不可視となっているいま、わたしは見た人間としてその内容を伝える責任があると考えた。これはまた、特別展という一過性の催しをいかに記録に留め、将来に残すかという問題にも関わっている。このテキストはドイグ展の展覧会評であると同時に、展覧会を記録に残す、という問題を、特にリアルとヴァーチャルという観点から考えようとするものだ。

ピーター・ドイグは90年代、個人的なエピソードと既成のイメージの混交によって生み出されるなつかしくも不穏な物語的主題と、複雑なテクスチャーを持つ絵画面の魅力とによって、一世を風靡した。日本にはその後の活動の情報があまり届いていなかったが、80年代から近作までを紹介する今回の展覧会を見ると、この作家が変貌をくり返してきたことにあらためて驚かされる。初期の特徴である、厚塗り、薄塗り、溶剤による剥離といった複数のマチエールを並置する画面づくりは、95年ごろから徐々にあっさりとした薄塗りへと変化した。また、少年時代を過ごしたカナダの記憶に基づく寒冷地の景色は、02年のトリニダード・トバゴ移住を機に熱帯の風物に置き換わった。

しかし、そのなかで見かけを変えながら一貫して追求されてきたいくつかの課題がある。ここではそのうちのひとつ、サイズについて考えよう。

ドイグは90年代、異なる尺度で測られたサイズを持つモチーフを一画面の中に同居させる、という手法をしばしば用いた。

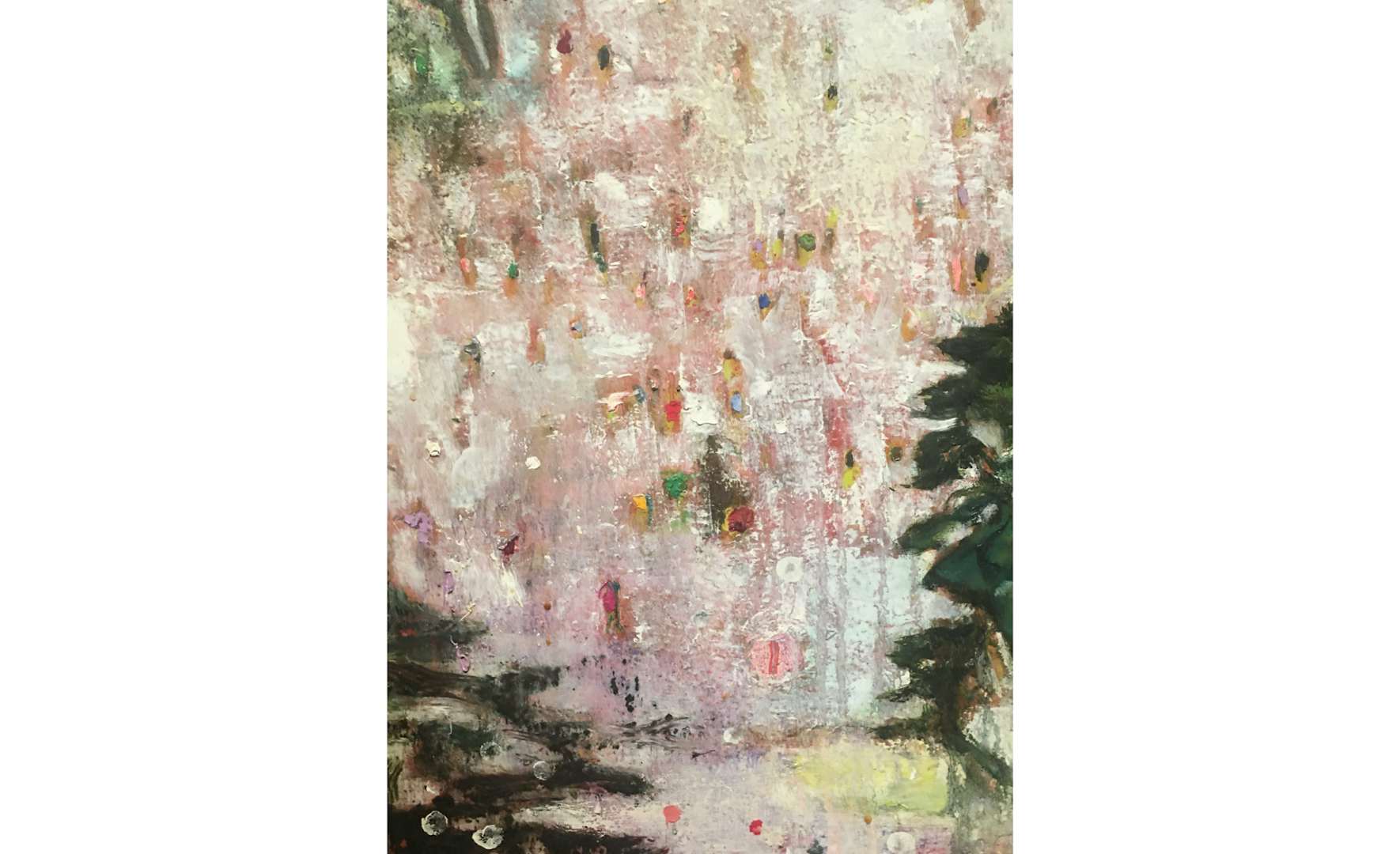

例えば代表作のひとつ、《スキージャケット》(1994、図1)には、ゲレンデにいるたくさんの小さな人間が描かれている。まずこれら人間のサイズに比して、中央の樹木は巨大すぎる。これにはピーテル・ブリューゲル1世の《バベルの塔》(1568頃、ボイマンス・ヴァン・べーニンゲン美術館蔵)における人間と塔のサイズがヒントを与えているのではないか。また人間の中には、絵具により人間らしき姿が描写されているものと、それが単なる絵具のかたまりと化しているものとが混在している(図2)。つまり見る者は同じ絵具を、「人間」ととらえた場合、それを160~180センチほどの物体が遠近法により縮小されたものと判断し、「絵具のかたまり」ととらえた場合、それを1分の1スケールの1センチ足らずの物質であると判断するわけだ。前者のサイズは、日常の経験に基づいてモチーフのもとのサイズを推定する人間の想像力のうちに、後者のサイズは絵具の物理的な存在のうちに、それぞれ位置づいている。ドイグはこの「想像のサイズ」と「物理的なサイズ」の二者のあいだをしばしば引き離し、最大化することで、見る者の知覚を揺るがす。

《オーリンMKIV Part 2》(1995〜96、図3)もまたサイズの問題を扱っている。まず、下から3分の1ほどにある緑色の凸型は、上部がすぼまった台形の土塁のようなものなのか(つまりサイズの漸減が物理的なものなのか)、それとも同じ幅で続く道の先が遠近法によってすぼまったものなのか(つまりサイズの漸減が「見え」によるものなのか)、判断することができない。また画面下部にいる人々に比べ、上部のジャンプする人物は大きすぎる。台形にすぼまった道、下部の人物と上空に浮かぶ人物のサイズの齟齬、という構成には、アンリ・ルソーの《アンデパンダン展に参加するよう芸術家たちを導く自由の女神》(1905〜06年、東京国立近代美術館蔵)がヒントを与えている可能性を指摘したい。

さて、この作品は《スキージャケット》に比べると比較的薄塗りで描かれており、《スキージャケット》のような絵具のかたまりは見られない。それゆえ《スキージャケット》の特徴をなしていた、小さな似姿からもとの人間のサイズを復元する際立ち現れる「想像のサイズ」と、絵具のかたまりが示す「物理的なサイズ」との間の綱引きは、次の要素に置き換えられていると考えたい。すなわち、目の前のキャンバスに描かれた人物たちの実際の大きさ(「物理的なサイズ」)と、大小の人物のどちらに基準を置いてもとの人間のサイズを復元すべきか迷う際に生まれる知覚の揺らぎ(「想像のサイズ」)の二者である。

続くトリニダード・トバゴ移住以降、サイズの問題は頻出するおかしなグリッドによって担われることになる。

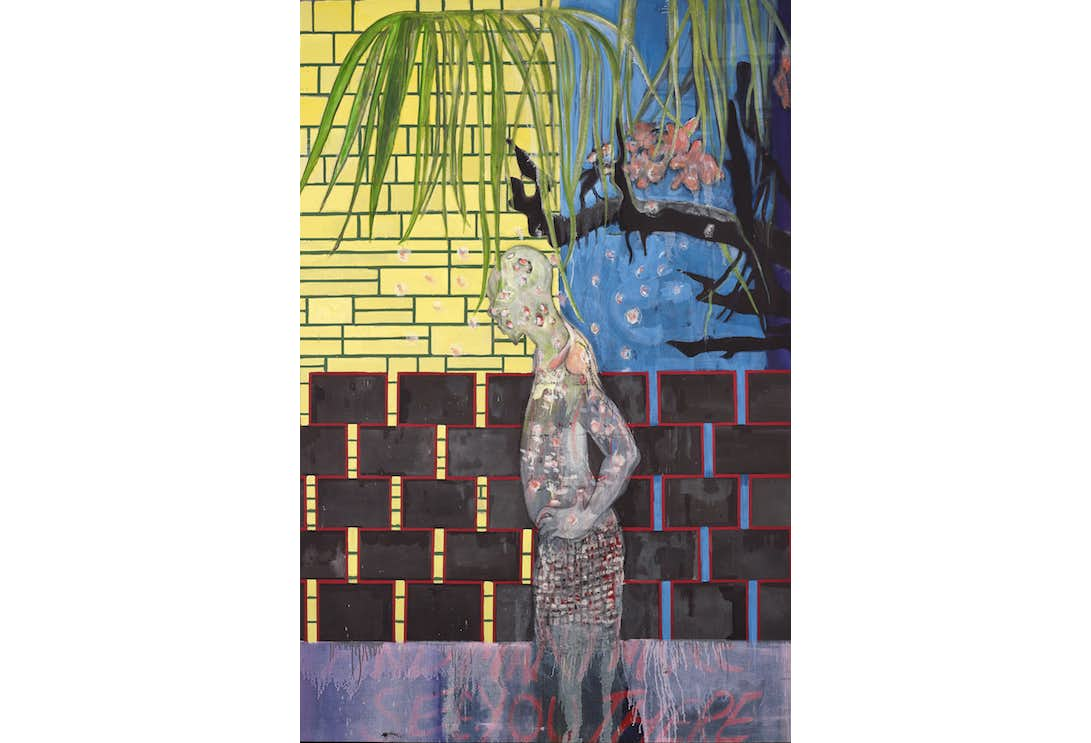

《ピンポン》(2006〜08、図4)に登場するグリッドは、積み上げられたビールケースから着想されたというが、三次元のビールケースというよりグリッド状に区切られた二次元の色面に見える。《花の家(そこで会いましょう)》(2007〜09、図5)や《馬と騎手》(2014、図6)に見られるグリッドは、一見壁に積まれたレンガのようだが、個々の四角は赤い輪郭線で囲われ、ますます平面性が強調されている。

このように三次元と二次元の間を揺れ動くグリッドは、サイズの観点からするとますますあいまいなものとなる。上記の3点でわたしたちがグリッドを一応ビールケースやレンガと判断するのは、手前に立つ人物の大きさとの比較によってである。しかし3点にはどれも意図的に地面が描かれていない(《ピンポン》の地面は奇妙な草に覆われ、《花の家(そこで会いましょう)》では人物の足から下が透明になって消え、《馬と騎手》は馬の脚の付け根までしか画面に入っていない)ため、人物とグリッドとの間に開いた距離を確定することはできない。レンガやビールケースと思われているものは、実は人物からかなり遠くにあって、そのためもっと大きなサイズを持つ箱状の物体(たとえばコンテナなど)がいま仮に小さく見えているだけかもしれないのだ。ここでも見る者は、もとのモチーフのサイズを確定できないことの揺らぎ(「想像上のサイズ」)と、目の前の画面に描かれた四角い色面のサイズ(「物理的なサイズ」)とのあいだで引き裂かれる。

冒頭に書いたように、現在ドイグ展をはじめとするほとんどの展覧会は見ることができない。そこで多くの美術館・博物館により、インターネットを通じ、中継や3D映像によって会場のようすを伝える試みが続いている。これらは一種のヴァーチャルな鑑賞経験を提供するが、基本的に自宅で小型のデバイスを用いて見るもののため、特にドイグ作品のように「物理的なサイズ」を重要な要素とする作品の鑑賞を十全に代替することはできない。実際これらの動画は、展覧会の再開を念頭に、感染拡大が終了したら実物を見に会場に足を運んでほしい、とのメッセージを伴っている場合が多い(*1)。

しかし、見る人がひとりもいないまま消滅する展覧会が視野に入ったいま、わたしたちはなるべく多くの手段で展覧会を記録に残すことを考えねばならない。前述の配信もやがて記録の一部となるだろうし、このテキストのような展評も目撃証言としてピースのひとつとなる。加えて、鑑賞者を包み込む空間を仮設し、ものの質感を再現し、データグローヴ等の装着によって身体感覚に訴え、人工知能による双方向的な操作性も備えるはずのヴァーチャル・リアリティ(VR)は、将来的にドイグ作品が重視する「物理的なサイズ」という項目をもカバーする稀有な記録手段となるかもしれない。

技術的に未開発の部分が多く、あるいは政府が観光誘致や収入・集客増の目的を強調しすぎるため、VRに対する不信感をぬぐえない美術館・博物館関係者は多い。正直に言えばわたしもそのひとりだ。また90年代に見る者を包み込む大型の映像インスタレーションが登場した際、没入感(immersion)が見る者の批判的思考を奪うという議論がなされたことも覚えておこう。しかしいま、わたしたち美術にかかわる人間には、長い時間のスパンで柔軟にものごとを考えるためにこそ、終わりの見えない一時停止期間が与えられている。記録としてのVR技術の可能性を冷静に考えることも、この間の宿題のひとつになりうるだろう。(*2)

*1──ドイグ展でも実施した「ニコニコ生放送」(2020年3月18日配信、4月25日現在タイムシフトで公開中)のような例では、視聴者が無数のコメントを投げ、それをリアルタイムで出演者が拾う、という双方向の鑑賞が行われた。これは単に会場での鑑賞体験を代替するのではない、配信独自の特質として高く評価すべきだろう。

*2──これは「態度が形になる時:ベルン1969/ヴェネチア2013」(プラダ財団、ヴェネチア、2013)や「Re: play 1972/2015ー「映像表現72'」展、再演」(東京国立近代美術館、2015)などが提起した、過去の展覧会の「再演」の問題にもつながるだろう。