コロナ時代に開幕したバイオ・アート展。「ヒストポリス─絶滅と再生─展」が提示するもの

2018年にバイオ・アートの最新形を紹介する企画展「2018年のフランケンシュタイン」が開催されたGYRE GALLERYで、その続編となる展覧会「ヒストポリス─絶滅と再生─展」が開催されている。

表参道のGYRE GALLERYで2018年に開催され、話題を集めたバイオ・アートの展覧会「2018年のフランケンシュタイン」。その続編となる「ヒストポリス─絶滅と再生─展」が、同じくGYRE GALLERYで行われている。

本展は、GYRE GALLERYとスクールデレック芸術社会学研究所の共同企画で、「人類の絶滅」をテーマとした展覧会。ゲスト・キュレーターは、「2018年のフランケンシュタイン」のキュレーションも担当した髙橋洋介(金沢21世紀美術館)が務め、飯田高誉(スクールデレック芸術社会学研究所所長/GYRE GALLERYディレクター)が監修している。

参加アーティストは、やくしまるえつこ、ジャリラ・エッサイディ、Syflux、ゲオアグ・トレメル(BCL)、ガイ・ベン=アリ、須賀悠介の6組。

タイトルにある「ヒストポリス」とは、バイオアートの世界を牽引するアーティスト、オロン・カッツが1920年代のSF小説から再発見した「永遠に生き続ける者たちの場所」という意味の言葉。本展では、パンデミックに起因する人間の絶滅の危機や、科学技術がはらむ危険性に向き合うことを試みている。会場は「不死」「キメラ」「脱絶滅」の3部構成。

オーストラリア・パースを拠点とするアーティストで、生命科学の研究や学習、実践に特化した芸術研究機関「シンビオティカ」に所属するガイ・ベン=アリは、会場冒頭で映像作品《ブリコラージュ》を展示。培養した人間の心筋細胞とシルク、そして血液で構成するキネティック・アートによって、倫理的な議論を巻き起こす作品だ。

SFや科学哲学などを参照した立体作品を手がけ、人類が超えられない様々な制約を克服できるかを考察する須賀悠介は、ガンにも関係する四重螺旋構造のDNAを立体作品として見せる。また、須賀は歴代天皇の肖像(ポートレート)を合成した作品《エンペラー(少年A)》も制作。日本の象徴である天皇を、匿名性の高い人物像として浮かび上がらせる。

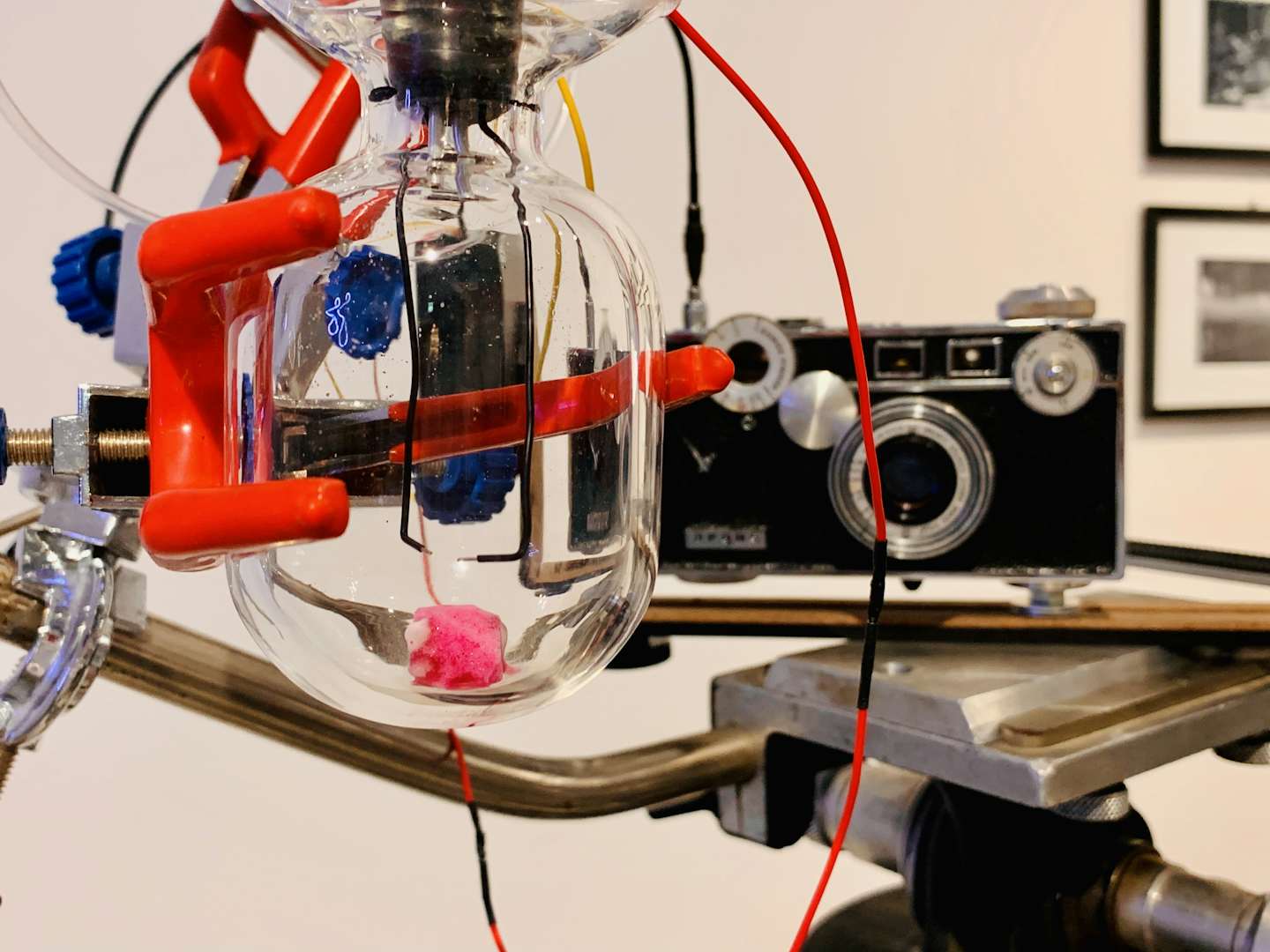

バイオテクノロジーをテーマに、自然・社会・文化環境と人々の意識との関係を探索するゲオアグ・トレメル(BCL)。トレメルが展示するのは、1951年に子宮頸癌で亡くなった30代黒人女性ガン細胞を摘出し、断りなく培養・株化した「HeLa(ヒーラ)細胞」の実物だ。このHeLa細胞は新薬開発などに貢献したものの、同意のない培養は生命倫理にも関わるものであり、問題を孕んだ存在でもある。

ファッションの視点からバイオに取り組むスペキュラティヴファッション・ラボラトリ「Synflux(シンフラックス)」にも注目したい。動物の革や大量の水を消費し、環境負荷が高いファッション界。Synfluxはこの分野で、微生物由来の布で服をつくる「バイオロジカル・テーラーメード」に挑んでおり、本展では彼らのイメージの源泉を探るための映像作品などを展示。3台のディスプレイには、2000万枚の映像をAIが学習し生成したものが流れ続け、その様子は会期中も常に変化を続ける。AIによって生成された画像は、職人によってジャガード生地に織り込まれ、最終的にはジャガードデニムのセットアップに仕立てられた。同じ計算機の原理によって働く、人工知能とジャカードの融合を試みた作品だ。

森美術館「未来と芸術展」にも参加したことが記憶に新しいやくしまるえつこは、2016年から継続して取り組んでいる作品《わたしは人類》を展示。同作は、微生物の塩基配列を基に音楽をつくり、その音楽をさらに記号化し、微生物の遺伝子に組み込むというものだ。

本展には、細菌そのものも参加している。放射線抵抗性細菌のデイノコッカス・ラジオデュランスだ。これは「世界でもっともタフな微生物」とも呼ばれる細菌であり、ヒトの4000倍もの放射線耐性を持つ。そのメカニズムの解明によって、人類に様々な有益をもたらすと考えられているこの細菌が、今回は展示というかたちで可視化されている。

本展を監修したスクールデレック芸術社会学研究所の飯田高誉は、新型コロナウイルスの感染が拡大するなか開催された本展について、「コロナの問題も展覧会を通して受け止めざるを得ない」と語る。「人間主体の歴史とは何かを問い直し、環境問題以上に、人間存在そのものを問いただす必要があるのではないか。それを考えるきっかけになってくれれば」。

飯田はバイオ・アートの展覧会をシリーズとして開催したいとしており、今後は科学者たちとの関係性を強化し、表現者、研究者、哲学者など様々な分野の人々を交えた展覧会を考えているという。「現代美術」というコンテクストに収まらない本展は、コロナ禍の時代に見ておきたい展覧会だ。