アーティストの「不在」を感じとる。マーク・マンダースの個展が東京都現代美術館でスタート

「建物としての自画像」という構想に沿って作品制作を行うことで知られているアーティスト、マーク・マンダース。その国内美術館では初となる個展「マーク・マンダース ─マーク・マンダースの不在」が、東京都現代美術館でスタートした。本展で注目すべきは作家自身の「不在」だ。

今年2月末まで金沢21世紀美術館でミヒャエル・ボレマンスとの2人展を開催し、両者の対話を思わせる展示で大きな印象を残したアーティスト、マーク・マンダース。その国内美術館では初となる個展「マーク・マンダース ─マーク・マンダースの不在」が、東京都現代美術館で開幕した。

マンダースは、「建物としての自画像」という構想に沿って作品制作を行うことで知られているアーティスト。その構想とは、美術館などの建物の部屋に彫刻やオブジェを配置することで、想像の建物の枠組みをベースに、作家と同名の架空の芸術家の自画像を構築するというもの。

本展は、作家本人の構想により展示の全体を「想像の建物」のインスタレーションとして構成。空間全体を一切区切らずにひとつの作品として展開している。とはいえ、展覧会の担当学芸員・鎮西芳美は、「展示会場にいくつかのエリアをつくり、様々なルートが考えられている」と話す。

会場の入口付近のエリアは、ベルギーのゲント市立現代美術館から借用した《夜の庭の光景》(2005)と、マンダースが2013年のヴェネチア・ビエンナーレに出品した作品《マインド・スタディ》(2010-11)を中心に展開。

前者は、ふたつの部分に分かれた猫の体のあいだに弛んだロープがかけられている作品で、後者は複数の椅子に支えられたテーブルの一辺で、一本足の人物像がワイヤーによってバランスをとっているもの。ロープやワイヤーによってつながっている複数のパーツには、奇妙な緊張感が生みだされている。

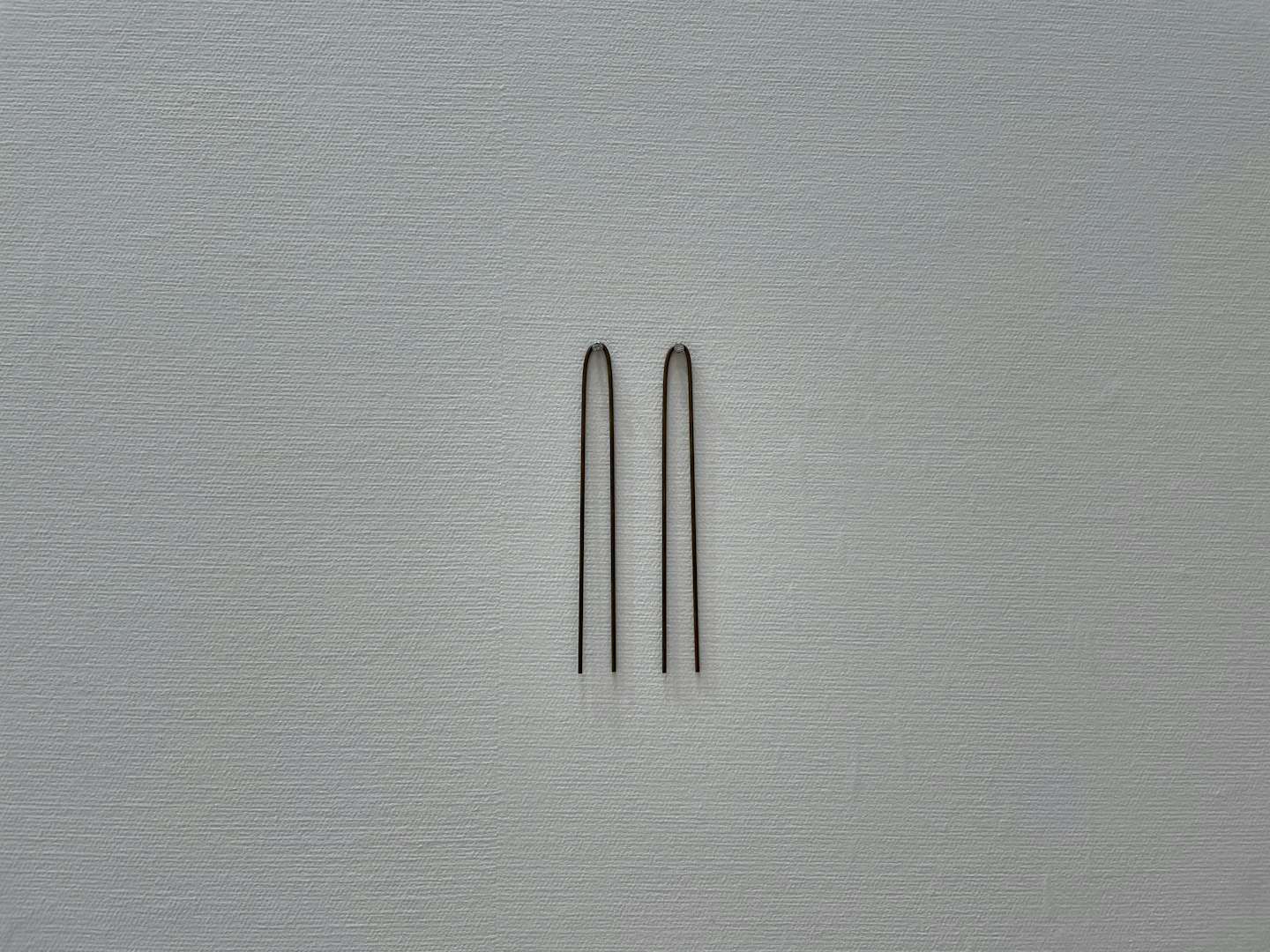

特筆すべきは、《マインド・スタディ》の後ろの壁に展示されている作品《短く悲しい思考》(1990)。ふたつの釘に2本の曲がった銅線が吊るされている同作は、マンダース本人の目の高さに合わせて設置。そのあいだの距離も、実際の目のあいだの距離にあたる。展示会場のもうひとつの端に飾られている、同じような構造のドローイングとともに建物内の自画像のようなものとなり、展示室全体を挟んでいるような構図をなす。マンダースの不在が、逆説的に強調されている。

会場の中央には半透明の薄いビニールで囲われる「スタジオ」エリアが構えられている。なかでは、巨大な彫刻作品《4つの黄色い縦のコンポジション》(2017-19)や《乾いた土の頭部》(2015-16)が大きな存在感を放つ。風化したように見えるこれらの作品には、崩れそうな脆い質感や粘土の艶が感じられ、その脆弱さは周囲のビニールの存在によっていっそう強化される。

鑑賞者は、同エリアの正面または裏側からなかに入ることができるいっぽうで、その外側を回って近くに点在している作品を鑑賞することもできる。こうした違うルートを利用して鑑賞することで、様々な角度から作品の異なる見え方が生じる。

その次の展示室へと続く廊下では、マンダースが1990年から現在に至るまで制作した大量のドローイングを展示。その彫刻やインスタレーションに秘められているアイデアや、30年を超えた制作スタイルの変遷を窺うことができるだろう。

最後の「ミュージアムルーム」エリアでは、マンダースのこれまでの作品の一部を集めて見せている。マンダースにとって、展覧会は美術館内に立ち上がるひとつの長い文章のようなもので、それぞれの作品は互いに対話している。

緻密に計算されつくられ、まるであるひとつの瞬間が停止しているような感覚が引き起こされるマンダースの作品。本展の開幕に先立ち行われた記者会見で、マンダースはSkypeを通じてこう語っている。

「私は、制作している瞬間、あるいは未完成な感じが大好きです。これはすべて不在ということにつながってくるわけです。なぜ未完成にするのかというと、未完成の状態にすることによって、次に何かが起きるという感じが好きなんです」。

コロナ禍で来日が叶わなかったが、作家本人の痕跡が強く残っている本展。そこに見られる時間が凍結したような静寂や作家の不在に、ぜひ向き合ってほしい。