「BORDER」をとらえ、アクションを起こす。「KYOTOGRAPHIE 2023」が浮かび上がらせる多様な境界線のあり方とは

日本最大規模の写真祭「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023」が今年もスタートした。メインプログラムとなる参加作家15人はテーマである「BORDER(境界線)」を切り口に、どのような作品やその解釈を展開するのだろうか。

国内外の観光客で活気を見せる京都市内で、日本最大規模の写真祭「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023」が11回目の開催を迎えた。会期は5月14日まで。

メインプログラムとなる国内外の参加作家はあわせて15人。テーマである「BORDER(境界線)」を切り口に、どのような作品やその解釈を展開するのだろうか。

マベル・ポブレット(京都文化博物館 別館)

旧日本銀行京都支店である京都文化博物館 別館で展示されているのは、キューバ出身の若手アーティストとして近年注目を集めている、マベル・ポブレットによる立体的な作品群だ。

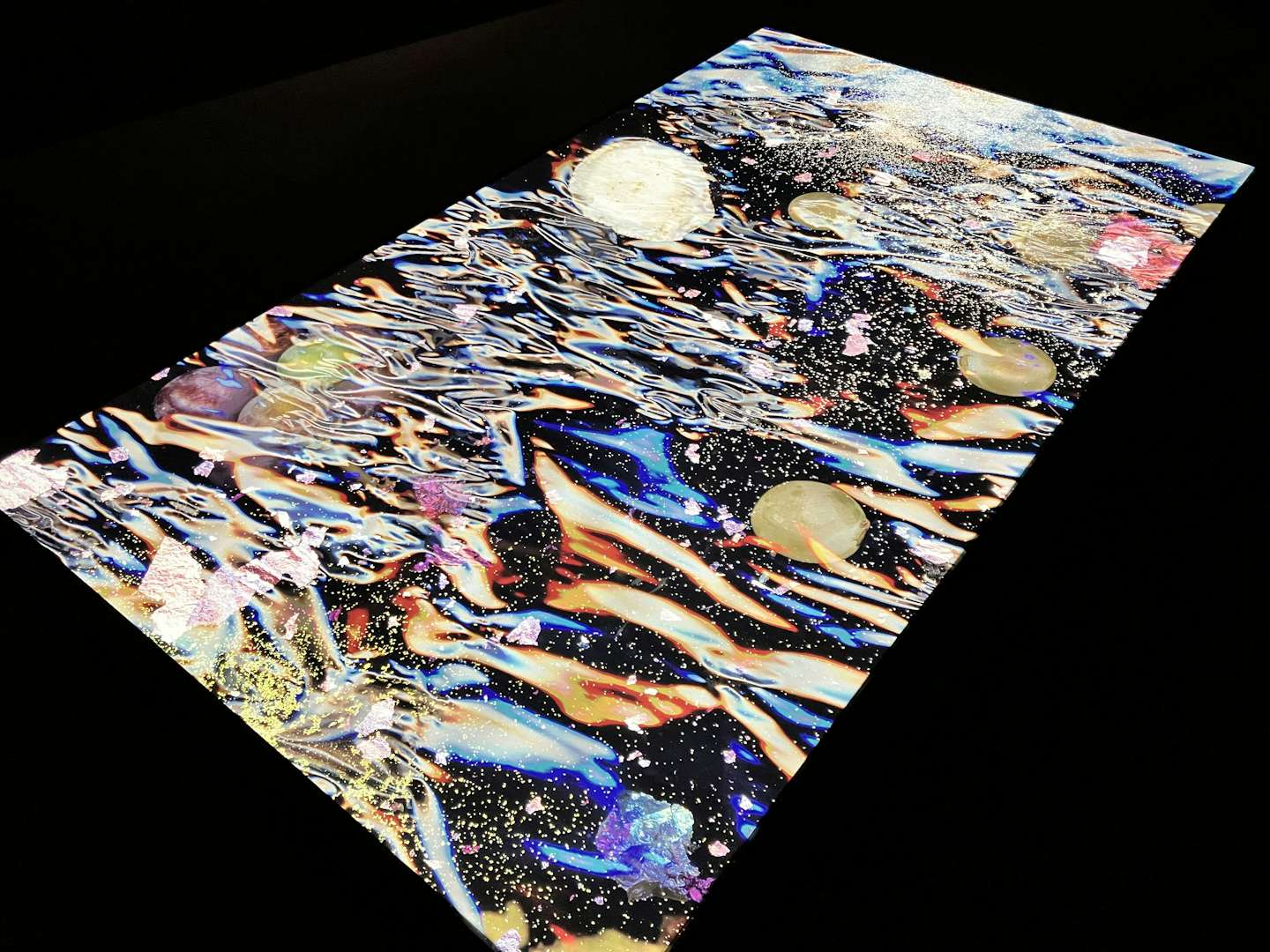

写真をはじめとする様々な表現技法で制作活動を行うポブレットがテーマとするのは「海」。「海」という境界線から、キューバ社会と今日の世界をとらえることで鑑賞者に疑問を投げかけるものだ。

一つひとつのピースに「折り」が施された《PRAYERS》や会場中央に設置されているインスタレーションからもうかがえるように、ポブレットの作品はまるで光を反射する水面のようなゆらぎが生じている。この繊細な光の瞬きからは、水と人間の関係性のみならず、海を渡ったキューバの移民たちにも思いを馳せるものとなっている(インタビューはこちら)。

デニス・モリス(世界倉庫)

京都最大級であったナイトクラブを改修し、現在はコミュニティスペースとして活用されている「世界倉庫」で展示を行うのは、ジャマイカ系イギリス人の写真家、デニス・モリスだ。

少年だった60年代から写真を撮り始めたというモリスは、ロンドンへ移住後、同じくジャマイカ出身のレゲエミュージシャンであるボブ・マリーにその才が認められ、とくに音楽業界での写真家としてそのキャリアを形成していった。

会場では、その境遇をモリスと同じくした1960〜70年代のイーストロンドンのカリブ系移民たちの生活をクローズアップ。その苦難のみならず前向きな生活を送る風景から、当時の様子を追体験ができる展示内容となっている。

セザール・デスフリ(Sfera)

スペイン出身のセザール・デスフリは「移民」「人権問題」「アイデンティティ」に関する作品発表を行っている写真家、ジャーナリスト。本展では、デスフリ自身が難民救助船に乗船し、リビアからイタリアへ渡航する人々の様子を追ったドキュメンタリー写真が展示されている。

この展示でポイントとなっているのは、渡航中の記録のみならず、この救助船に乗った移民たちの生い立ちから、なぜ祖国を離れようと思ったのか、そしてイタリア到着後の生活まで「移民の一人ひとりの人生」に迫っている点にある。

デスフリによる徹底した取材は鑑賞者に「移民」を「ひとりの人間」として認識させ、世界中で起こっているこれらの問題に関して考えを巡らせる機会を与えてくれるものである。

ココ・カピタン(ASPHODEL、大西清右衞門美術館、東福寺仏塔 光明院)

2022年10月から12月まで同写真祭のアーティスト・イン・レジデンスとして京都で滞在制作を行っていたココ・カピタンは、京都のティーンエイジャーにフォーカスした撮影を行った。

京都市東山区のマルチスペース・ASPHODELと中京区の大西清右衞門美術館、本町の東福寺仏塔 光明院では、カピタンが鴨川沿いを歩いていた際に出会った少年少女や京都の学校に通う制服を着た学生たち、未来の釜師、狂言師の息子、舞妓の日常などを追った写真が数多く展示。カピタンは「世界的に有名な京都という都市で、変わりゆく若者の一瞬をとらえたい」と話した。

展示タイトルの「Ookini」は、カピタンが撮影協力者に向けて感謝を伝えていたことに由来しているという。

ジョアナ・シュマリ(両足院、出町桝形商店街)

コートジボワール出身のジョアナ・シュマリもアーティスト・イン・レジデンスで京都での滞在制作を行っていた作家のひとりだ。朝の散歩が日課であるというシュマリは、そこで感じる朝日の光とオーバーラップする自身の心象風景を「写真に刺繍する」という表現方法で作品に落とし込んでゆく。

長い時間をかけて刺繍を施していくというこれらの作品は、シュマリにとっても自身の感情や脳裏に浮かぶ景色をひも解いていくプロセスとなっているのではないだろうか。落とし込まれたイメージは故郷の異なる鑑賞者にとってもどこか郷愁めいた感情を抱かせてくれる。

出町桝形商店街にも展示されているシュマリによる「Kyoto-Abidjan」シリーズは、コートジボワールの中心地であるアビジャンのマーケットと京都の商店街をリンクさせたもの。両地のマーケットで働く人々にフォーカス、刺繍でつなぎあわせることで2国間の「BORDER」を曖昧にする試みだ。

石内郁・頭山ゆう紀(誉田屋源兵衛 竹院の間)

ケリングのクリエイティブ業界で活躍する女性たちに光を当てるプログラム「ウーマン・イン・モーション」の支援のもと展示されるのは、日本を代表する写真家・石内都と、若手作家・頭山ゆう紀による作品だ。

会場では、母を1人の女性としてとらえ、母の遺品を撮影した石内による「Mother’s」シリーズと、介護を続けてきた祖母の視点に寄り添った頭山による最新作が展示。「身近な女性の死」を経験した2人が、写真を通じて故人とコミュニケーションを取ろうとしたことがうかがえるとともに、その現実と向きあうことにかなりの時間や心を費やしたのではないかと推測することができる。

2人の写真を通じて、間接的に写された故人がどのような人物であったのか、どのような人生を過ごしたのかについて思いを巡らせることができるほど、その目線はリアルである。

山内悠(誉田屋源兵衛 黒蔵)

山田悠がとらえるのは、たんなる自然の壮大さではない。自然のなかにいる人間としての不安や恐怖心、そして好奇心というファインダーを通じた大自然の存在だ。本展では、9年にわたって何度も通い詰めたという屋久島の存在が山内の目線で映し出されている。

実際に屋久島で暮らし、自身でコントロールできない環境に身を置いた山内は「実家が安心するように、人間が自然から離れて都会を形成するのは自然に対する恐怖心から内にこもるといった心の働きゆえではないか」と話す。

山内が体感した心の状態と屋久島の関係が明度の異なる4つの展示室から垣間見ることができるだろう。

松村和彦(八竹庵 [旧川崎家住宅] 2F)

京都新聞の写真報道記者である松村和彦は、取材を通じて「認知症」が一般的に正しく理解されていない現状に直面した。「認知症になったら終わり」という誤った認識を取り払うため、認知症患者とその家族が体験した出来事を、ひとつのストーリーとして伝えていくような会場構成をキュレーター・後藤由美らとともにつくり上げた。

「心の糸」という本展のタイトルが示すように、展示室には「患者と介護者の心を表す糸」が通っており、途中で切れてしまったり、結び直されたりしている。誰しもが経験する「老い」やその先の「死」に対して、我々はどのように向きあうべきなのか。そして、日々の暮らしのささやかな幸せや人生の価値はどこにあるのか。松村の写真と会場構成は、そういったことにも改めて考える体験を与えてくれるものだ。

ロジャー・エーベルハイト(しまだいギャラリー)

創業400年で国の登録文化財でもある町家を利用した嶋臺(しまだい)ギャラリーで展示されるのは、スイス出身のフォトグラファー、ロジャー・エーベルハイトによる最新作シリーズ「Escapism」だ。

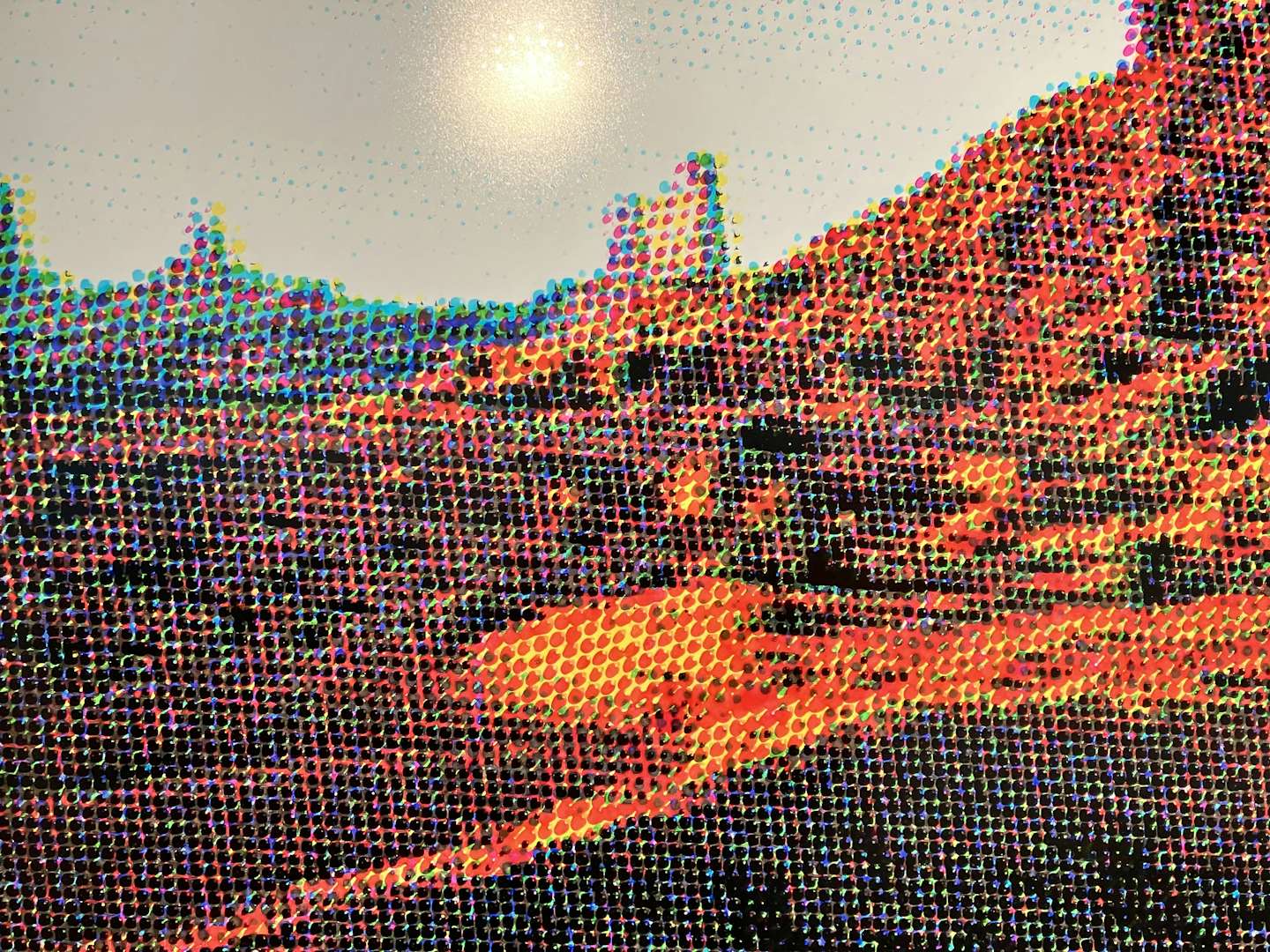

エーベルハイトは、スイスのレストランなどでよく見るコーヒーフレッシュの蓋に印刷された写真に着目。そのなかからとくに風景の写真をピックアップし、およそ100倍という超クローズアップで再撮影・印刷を行った。そこに浮かび上がったのはCMYKの網点により紡ぎ出された世界中の観光名所だ。

コロナ禍の移動制限のなかで制作された本作のタイトル「Escapism」は「現実逃避」の意味を持つ。エーベルハイトにとってこれらの景色は小さなコーヒーフレッシュの風景を通じたトリップなのだろう。

世界報道写真展(京都芸術センター)

明倫小学校の跡地を活用した京都芸術センターでは、1955年にオランダ・アムステルダムに設立されたWorld Press Photo Foundation (世界報道写真財団)による「世界報道写真展」が実施されている。

「世界報道写真コンテスト」の入選作品から展示作品が選ばれる同展。今年は、2000〜2021年に入賞した作品のなかから、とくに世界各国の女性における「レジリエンス(回復力)」「挑戦」に焦点を当てた報道写真が18点紹介されている。それらの持つストーリーからは、性差別、暴力、リプロダクティヴ・ライツ(性と生殖に関する権利)、女性の権利、ジェンダー平等に対峙した女性たちの「アクション」の数々を見ることができる。

2022年、ジェンダー・ギャップ指数の総合順位が146ヶ国中116位であった日本。本展は目に見えづらい不均衡さと対峙するとともに、既成概念を超えた女性の「強さ」「在り方」についても考えを巡らせる大切な機会となるだろう。

また、同会場ではこれからの活躍が期待されるアーティストやキュレーターの発掘と支援を目的にしたサテライトイベント「KG+SELECT 2023」も実施されている。京都芸術センターのほかに堀川御池ギャラリーでも開催されているため、立ち寄ってみるのも良いだろう。

パオロ・ウッズ&アルノー・ロベール(くろちく万蔵ビル2F)

「消費者による幸せの追求は、いまや宗教や哲学ではなく、製薬会社に求められている」。そう述べる写真家のパオロ・ウッズとジャーナリストのアルノー・ロベールは、人間の究極的な願望を叶えるための「Happy pills(幸福の薬)」に着目し、5年間にわたって世界中を取材して回った。

ウッズの写真は、おもに避妊・不妊、ADHD治療、ドーピング、バイアグラ、エイズの予防などといった様々な薬のユーザーとその服用シーンをポップでユーモラスにとらえている。その目線からは薬を多用する現代人への好奇心がにじみ出ているが、いっぽうで「限界突破」のために人間がいかに薬に依存しているかといった異常さや狂気がほのめかされている。鑑賞者は「薬を活用してつくり上げられる身体は本当に自身のものなのだろうか」といった疑問も感じられるだろう。

高木由利子(二条城 二の丸御殿 台所・御清所)

ファッションデザイナーであり、ディオールの写真でも有名な高木由利子は、本展タイトル「PARALLEL WORLD」とあるように2つのシリーズを二条城の二の丸御殿 台所・御清所で発表している。

1つ目は「日常的に民族衣装を着る人」が少なくなった現代において、それらを12ヶ国にわたって撮影・記録した「Threads of Beauty」シリーズ、そして2つ目は高木がディオールのために撮り下ろした新作や、ポール・スミス、イッセイ・ミヤケ、ヨウジヤマモト、ジョン・ガリアーノなど80年代から現代までのファッションを撮影したシリーズだ。

会場構成は「土地の記憶」のリサーチを重視する建築家・田根剛が担当。田根は「300年以上の年月が積み重ねられた二条城のこの空間において、時間をどうデザインするかを、とくに検討した。写真、光、時間の厳かな空気を体感して欲しい」と語っている。

山田学(HOSOO GALLERY)

西陣織の老舗「細尾」が運営するHOSOO GALLERYで展示するのは、同写真祭のインターナショナルポートフォリオレビューから「Ruinart Japan Award 2022」を受賞した山田学の作品だ。

山田は、世界最古のシャンパーニュメゾンであるルイナールのアート・レジデンシー・プログラムに参加するため、昨年秋に渡仏。シャンパーニュ地方のランスで滞在制作を行った。

葡萄からできたシャンパーニュの熟成方法や貯蔵庫の光、シャンパーニュの泡から生命の循環を感じたという山田は、それらを組み合わせて写真へと昇華した。会場ではシャンパーニュの泡が弾けるサウンドがあわさりひとつの作品体験が生まれている。

インマ・バレッロ(伊藤佑 町家跡地)

陶器や金属を使ってインスタレーション作品を制作するスペイン出身のアーティストであるインマ・バレッロは、陶磁器の廃材を用いて巨大な壁をつくり出した。

「破壊」をマイナスではなく、むしろ「現状を打ち壊す」ポジティブなことであると解釈するバレッロは、作品に割れた陶磁器を用いることや金継ぎの修復技法から、「現状を打破し、新たなつながりの可能性」を示したいと語った。

ボリス・ミハイロフ(藤井大丸ブラックストレージ)

藤井大丸ブラックストレージでは、ウクライナ・ハルキウ出身の写真家、ボリス・ミハイロフの「Yesterday's Sandwich」シリーズがスライドショー形式で展示されている。

同作はミハイロフが1960年代末から70年代にかけて制作した初期作品でもあり、2枚のスライドフィルムが誤ってくっついてしまったことが作品の原点となったのだという。

今回の展示は、2022年にヨーロッパ写真美術館で開催されたミハイロフの大規模な回顧展に影響を受けたもので、平和、暴力、悲しみの3部構成となっている。

これらのプログラムのほかに、同写真祭では今年から「KYOTOPHONIE」といったな新たなミュージックフェスティバルも会期中に開催されている。コロナ以前の活気を取り戻しつつあるこの京都において、写真や音楽、そして伝統文化など総合的な芸術を楽しめる機会が生み出されている。