雨宮庸介「まだ溶けていないほうの山梨県美」(山梨県立美術館)開幕レポート。「ここではないどこか」ではなく「どこかではないここ」のために

「メタバースという新技術で美術館の新しい役割を果たす」ことを目的とした山梨県立美術館の企画シリーズ「LABONCH」。その第2弾として雨宮庸介の個展「まだ溶けていないほうの山梨県美」がスタートした。会期は3月24日まで。

2028年度に開館50周年を迎える山梨県立美術館は、2022年9月に「新たな価値を生み出す美術館」ビジョン骨子(案)を発表。その中で「メタバースという新技術で美術館の新しい役割を果たす」と謳ったが、その成果が新たな企画シリーズ「LABONCH」として開催されている。

昨年はこの「LABONCH」の第1弾として、たかくらかずきの個展「メカリアル」(2023年2月28日~3月26日)が開催。今回はその第2弾として雨宮庸介の個展「まだ溶けていないほうの山梨県美」がスタートした。会期は3月24日まで。

雨宮は1975年茨城県生まれ。多摩美術大学美術学部油画専攻卒業。山梨県在住。第15回グラフィックアート「ひとつぼ展」グランプリ。現公益財団法人江副記念リクルート財団の奨学生として2011年に渡欧し、13年Sandberg Institute(アムステルダム、オランダ)修了。14年度文化庁新進芸術家海外研修員(アムステルダム、オランダ)。以降、ベルリンに拠点を構え、22年に帰国。現在、日本を拠点に活動。主な個展に「H&T.A,S&H.B&W.(Heel&Toe.Apple,Stone&Human.Black&White.)」(SNOWContemporary、東京、2021)、「雨宮宮雨と以」(BUG、東京、2023)があり、ほかにも数々のグループ展に参加してきた。

雨宮はメタバースというテーマで展覧会を開催するという本展にどのように向き合ったのか、次のように語った。

「メタバースについて広い知見を持っているわけではないが、これまで『ここ』という場所について問い続けてきたと自負しているので、場所性を軸に自分なりのアプローチでメタバースを語る、という姿勢で取り組んだ。『ここではないどこか』のために使われることが多いメタバースだが、自分は『どこかではないここ』を表現する装置としてメタバースをとらえた。どこかに逃避するのではなく、いまこの場所を肯定するための装置としてメタバースを位置づけたのが本展だ」。

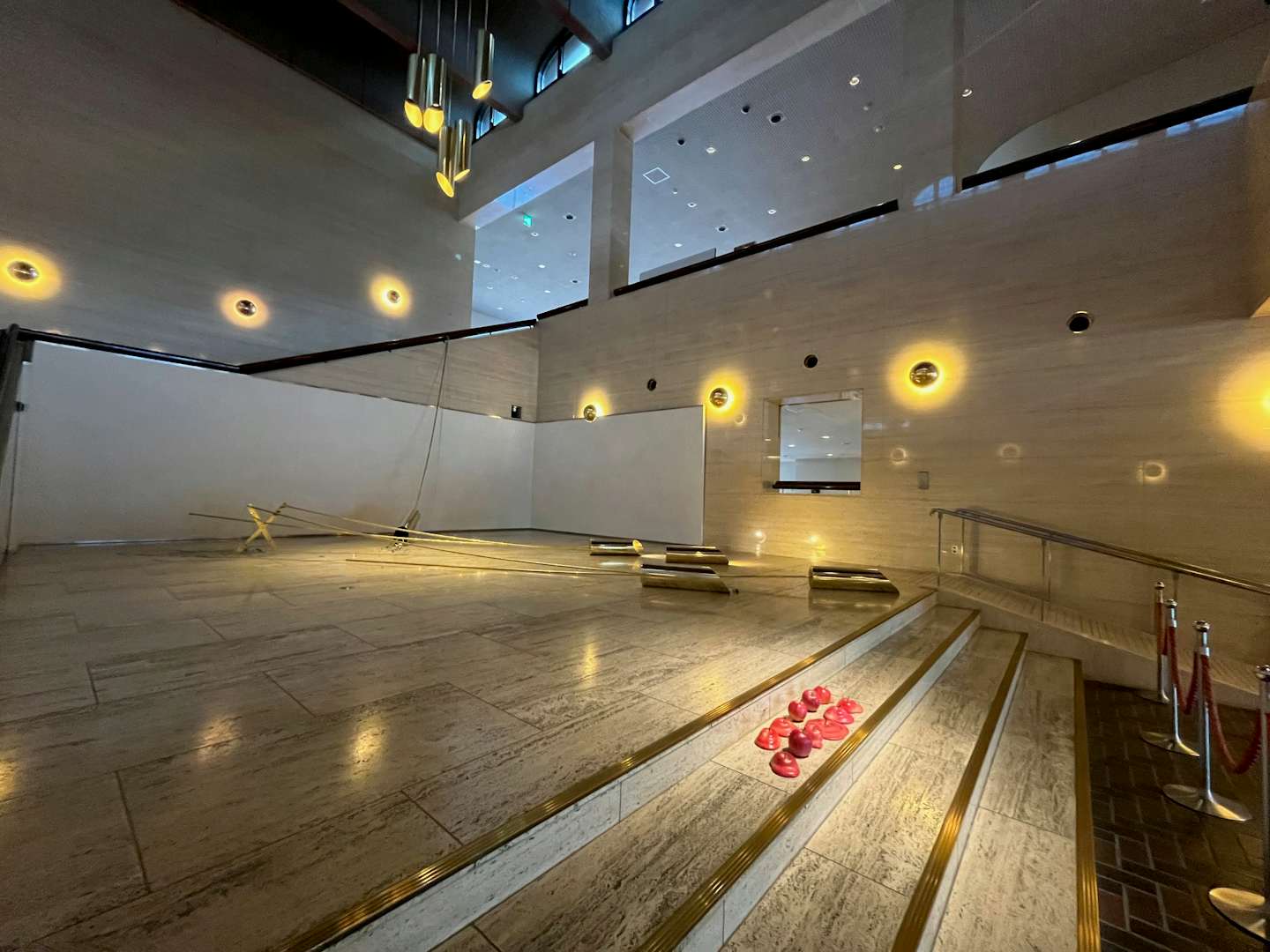

本展は美術館エントランスの吹き抜けにある「ギャラリー・エコー」と、1階ロビーの2ヶ所で展開される。まず、来館者の多くが最初に目にするであろう「ギャラリー・エコー」の作品を紹介したい。ここでは《まだ落ちていないほうの吊り下げ照明》と《Apple》というのふたつを組み合わせた「リアル」の作品が展開されている。

《まだ落ちていないほうの吊り下げ照明》は、ひしゃげてガラスが割れ、不規則に電灯が点滅している照明の作品で、上部吹き抜けにある吊り下げ照明が落下した姿を表している。そして《Apple》は実物大の木彫彩色のりんご11個が、それぞれ溶解しているかのように展示されている。

両作品はともに「時間」を扱った作品だ。鑑賞者は「落下した」照明からその上部にある「落下していない」照明のことを、「溶けていく」りんごの姿から「溶けていない」りんごの姿を思い浮かべるだろう。時間の経過によって変化してした物質を見せることで、逆説的に現在の世界の解像度を深めようとする作品だ。

本展のメインである《VRまだ溶けていないほうの山梨県美》は、ロビーに置かれた椅子に座り、VRヘッドセットとヘッドホンをつけて体感する作品となる。ヘッドセットをつけると、鑑賞者が座っている美術館のロビーの映像が映し出され、前川國男が設計した美術館建築の特徴ともいえる、外と一体化するかのような大きな窓を中心にVR上で雨宮のパフォーマンスが上演される。

VR内では、窓ガラスの向こうから子供がこちらを覗いたり、雨宮がロビーの椅子を横倒しにして積み上げたりと、ロビーの空間に対して様々なアクションが行われる。やがてダンサーふたりによる演舞や、コントラバスの独演などがロビーで繰り広げられ、さらに雨宮が紙をちぎって輪をつくり、それを風船に吊るして浮かべる。次第に演者がひとり、またひとりと去っていたのち、風船と紙だけが誰もいないロビーに漂う。

以上のような映像を鑑賞した後にヘッドセットを外すと、目の前にはVR空間と同じ椅子が並んだロビーが現れる。しかし、例えばVRのなかで子供たちが居たガラスの向こう側にある庭園や、雨宮が積み重ねた椅子一つひとつの造形、そして風船が漂っていた天井の高さなど、VR空間での経験を得たことで、現実のロビーの空間の存在感がより強まっていることに気がつく。

鑑賞者の時間の感覚も刺激されるだろう。ヘッドセットを外せばそこは誰もいないロビーだが、VRのなかではパフォーマーたちがたしかに存在していた。この経験は、過去の時間の積み重ねがいま目の前の風景をかたちづくっていることを想像させる。それは、閉館後に学芸員が収蔵品を点検し、夜間は警備員が巡回し、そして朝になれば清掃員が床を磨くといった時間を経て、眼の前の空間が存在するという想像力だ。「どこかではないここ」を再現する本作は、「ここ」が多様な層の重なりによって支えられているを露わにする作品とも言えるだろう。

エントランスのリアルの作品とロビーで展開されるVRは、一見連関していないように見えるが、ともに「ここ」という場所性を強く感じさせるものだ。VRという機能を経てアートに何ができるのか。山梨県立美術館を舞台に雨宮が新たな創造を行った。