「カルダー:そよぐ、感じる、日本」展(麻布台ヒルズ ギャラリー)レポート。カルダーと日本の関係を紐解く

東京・麻布台の麻布台ヒルズ ギャラリーで、東京では約35年ぶりとなるアレクサンダー・カルダー(1898〜1976)の個展「カルダー:そよぐ、感じる、日本」が始まった。本展の見どころをレポートする。

東京では約35年ぶりとなるアレクサンダー・カルダー(1898〜1976)の個展「カルダー:そよぐ、感じる、日本」が、麻布台ヒルズ ギャラリーで開幕した。会期は9月6日まで。

本展は、ニューヨークのカルダー財団理事長でありカルダーの孫でもあるアレクサンダー・S・C・ロウワーのキュレーションによるもの。今年、麻布台ヒルズにスペースをオープンするペース・ギャラリーの協力のもと、カルダーの代表作であるモビール、スタビル、スタンディング・モビールから油彩画、ドローイングなど、同財団が所蔵する1930年代から70年代までの作品約100点が展示されている。

ロウワーは本展の開幕にあたり、「本展は、観光客や他の国の人たちのための展覧会ではない。日本、そして日本人のための展覧会だ」という強いメッセージを寄せている。

ペース・ギャラリーのCEOマーク・グリムシャーは、「カルダーは芸術の概念を完全に再発明した。カルダー以前の芸術は壁や台座の上にあるものだったが、カルダー以降の芸術は私たちの生活のなかにあるものになった」とカルダーを評しつつ、本展について「いままでのどのカルダー展とも異なり、世界中で行われたカルダー展の名作が凝縮され、(空間デザインを担当した)後藤ステファニーの設計によるユニークな展示空間と相まって、これらの特別な側面を際立たせている」と付け加える。

展覧会は、「カルダーが日本をどう感じているかを伝える」(ロウワー)という思いのもと、1968年のカルダーの晩年の作品から始まり、初期作品に入り、そして晩年(1973年)の作品で終わるようにようにデザインされている。

会場に入ってすぐ隣の壁面には、カルダーの1925年のドローイング群が並んでいる。ニューヨークの動物園を訪れ、動物たちを墨で描いた作品だが、線の描き方は日本美術における動物の描写を思わせる。その線は後の彫刻作品に落とし込まれ、カルダーの人生全体に影響を及ぼした。

ロウワーは、「本展は、日本と歴史的に直接関係のある作品を紹介することも目的のひとつだ」と話す。例えば隣の壁では、1956年に日本で開催されたグループ展で初めて発表されたカルダーの絵画作品2点が紹介。右側の《My Shop》(1955)はカルダーのスタジオの様子を描いたもの。画中に描かれた一部のモビールや絵画作品は本展でも実際に展示さているので、会場の壁に掲げた図解を参照し、それらの作品を発見してみてほしい。

冒頭部分は、「カルダーが(1920年代に)抽象主義を受け入れた重要な瞬間」(グリムシャー)を示した作品が並んでおり、カルダーがキャリアの最初期に制作した複数のモビールも紹介。例えば、1930年頃の作品《Arc V》は31年に展示されて以来、一度も公開されたことがなかったという。ロウワーは、「この作品は、この展覧会への私の献身を証明するものだ」と自負を語る。

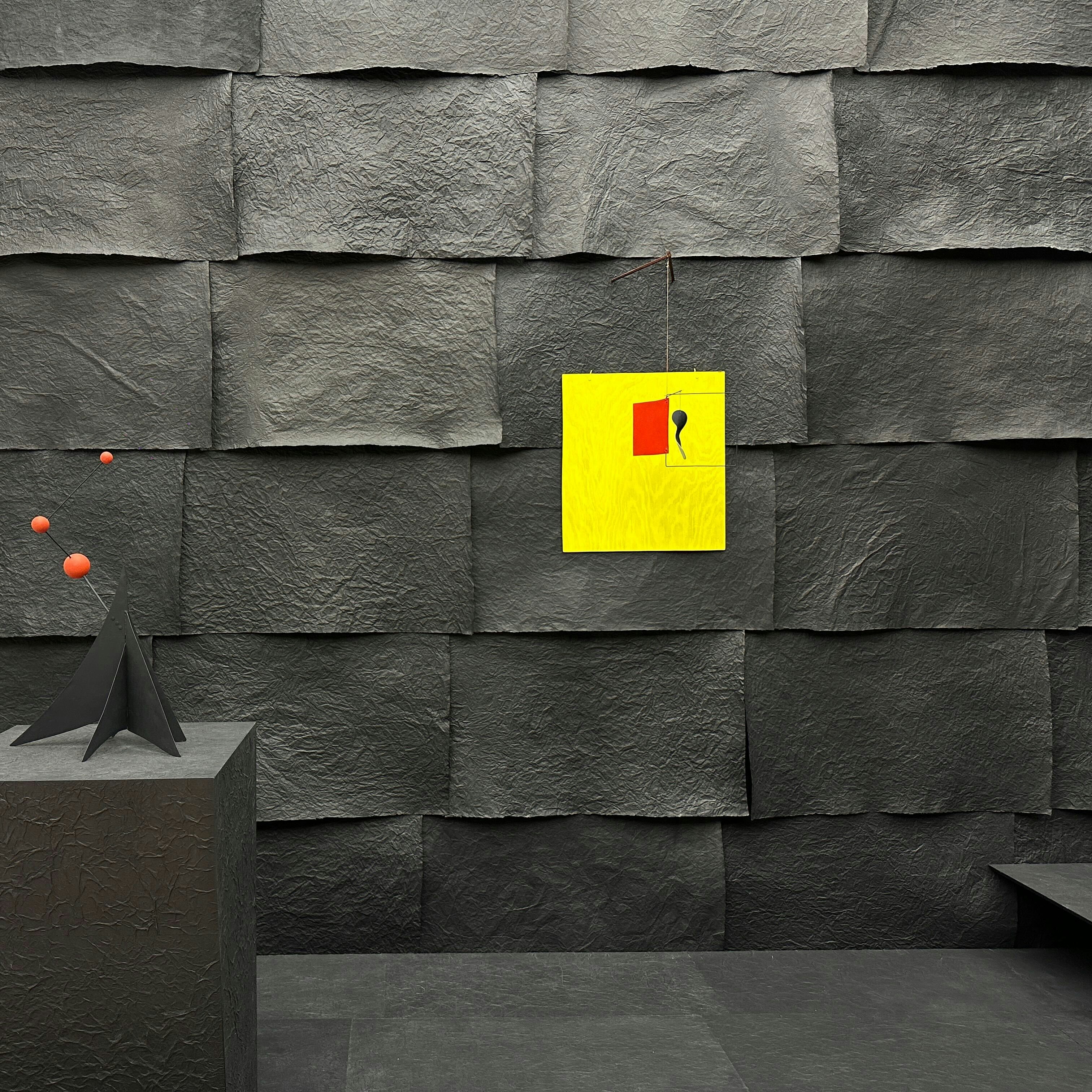

ギャラリーの中央には、ふたつの部屋が印象的に配置されている。後藤ステファニーの設計によるそれぞれの部屋では、桜の木や楮紙など日本の伝統的な素材を使用。3:4:5の直角三角形に基づいて設計された展示台は茶室や能舞台を想起させながら、家庭的で親密な感覚をも呼び覚ます。

とくに黒くデザインされた部屋は、作品の赤や黄色などの明るい色を際立たせる。近づくと作品に黒いパーツがあることに気づく。いずれの部屋でも、天井の透明なパネルからニュートラルな光が差し込み、作品の影を省くいっぽうで形をより浮かび上がらせる。

展覧会の半ばでは、1943年にニューヨーク近代美術館で開催されたカルダーの大規模な回顧展でも紹介されたモビール《Tines》(1943)が展示。磁器の破片や農場で折られた農具の歯などリサイクルされた素材を使ったレアな作品だ。隣の部屋では、ジョン・ケージが作曲したカルダーに関する映画作品が上映されており、1950年代のカルダー・スタジオの雰囲気を味わうことができる。

日本と直接関係のある作品のもうひとつの例としては、カルダーが1962年にロンドンのテートのために制作した9メートルのモビール《London》のモデル《London (maquette)》(1962)が挙げられる。9メートルの作品は78年に大阪の国立国際美術館によって購入され、現在も同館に収蔵されている。

ロウワーによれば、カルダーは生前に日本を訪れることを望んでいたが、実現することはなかった。しかし、カルダーの両親(父は彫刻家、母は画家)が1880年代から90年代にかけて熱心に収集した日本の浮世絵や着物、刀、鐔などが自宅に置かれていたため、「カルダーは両親を通して、日本の美意識に浸ることができたのだ」という。

カルダーの作品は、「Untitled(無題)」と題されたものが多い。タイトルがついている作品でも、詩的あるいは意味不明なタイトルがほとんどだ。それについてロウワーは、「カルダーは私の作品には意味がない(my work has no meaning)と言っていたからだ」としつつ、次のように説明している。

「彼は、鑑賞者に自分の作品をどのように体験させるかを教えたくない。あなた自身に体験してほしいし、その経験には介入したくない。あなたが自身の個人的な経験を持って、自分自身をもう少しよく知ることを望んでいる。それが彼の目標であり、彼の作品はすべて個人的な自己発見をテーマにしている、一種の瞑想なのだ」。

美術手帖プレミアム会員限定で、本展のチケットプレゼントを実施。詳細はこちらから。