「反復と偶然展」(国立工芸館)開幕レポート。正反対のキーワードから工芸・デザインを読み解く

国立工芸館で、工芸やデザインを特徴づける「反復」「偶然」といった2つの性質に注目してコレクションを読み解く展覧会「反復と偶然展」が開催されている。会期は2025年2月24日まで。

金沢の国立工芸館で、「反復」と「偶然」という工芸やデザインを特徴づける2つの性質に注目し、そのコレクションを読み解く展覧会「反復と偶然展」が2025年2月24日まで開催中だ。担当研究員は三木敬介(同館主任研究員)。

「反復」と「偶然」は一見相反するキーワードであるが、繰り返しの行為から生み出される偶然性を作品に取り入れたり、はたまた偶然性の複製を試みる行為は工芸やデザインの領域においてよく見られるものでもある。

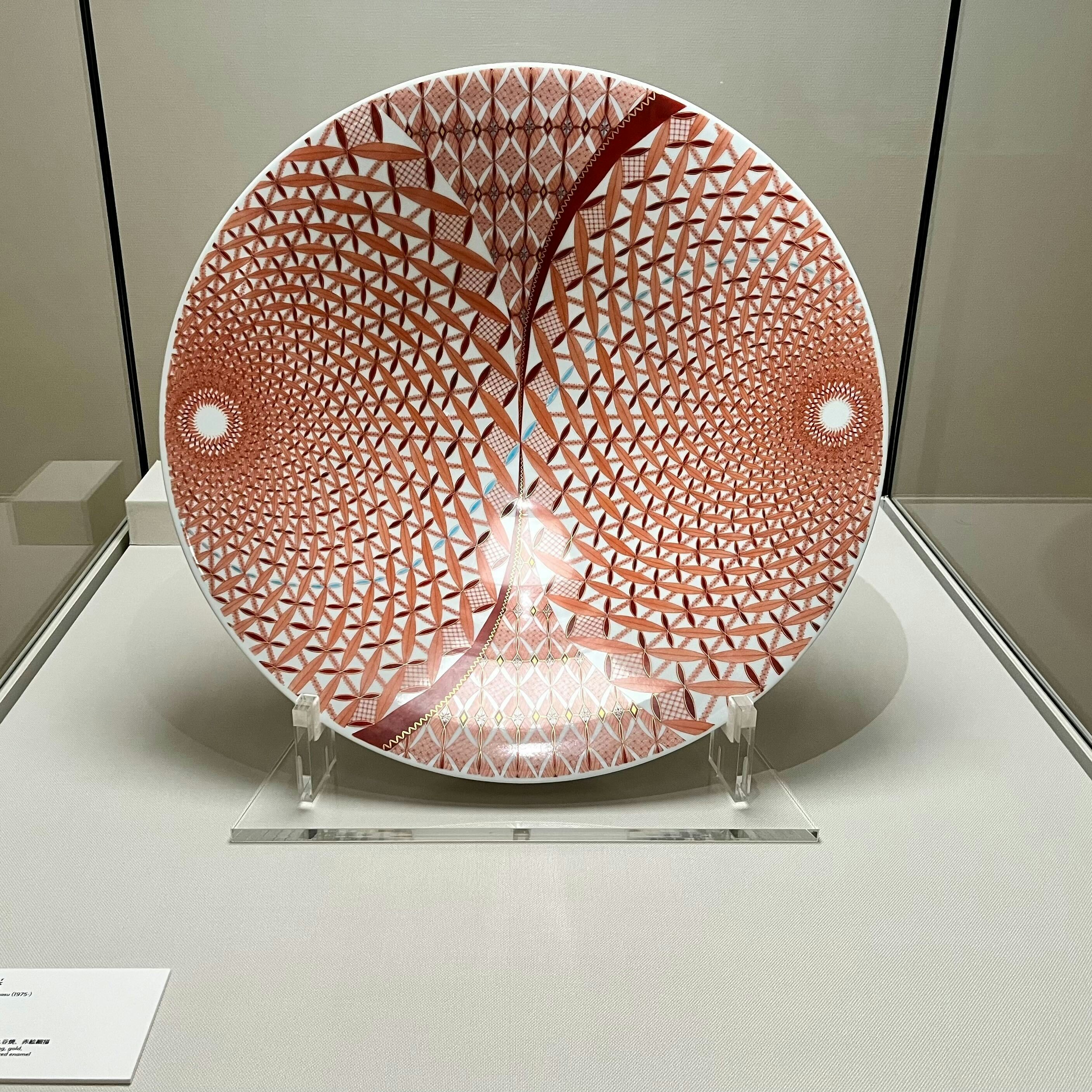

本展ではそのような視点から、4つのセクションで作品を紹介している。まず、「反復」をテーマとした第1室では、編み物やステンシルのように規則的な作業工程から生み出されるものや、同じ図柄を連続させた幾何学模様の絵付けが特徴的な工芸作品のほか、スタッキングできるよう同じかたちやサイズに規格化されたプロダクトなどが展示されている。

これらはシンプルでありふれた形のように思われるが、反復という行為から生み出される造形や装飾は作家・職人らによる熟練の技があってこそであり、そこには美しさとともに、再現性や効率性といった機能面との両立が目指されたものであることにも注目したい。