「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描くー秘蔵の浮世絵初公開!」(静嘉堂文庫美術館)開幕レポート

東京・丸の内の静嘉堂文庫美術館(静嘉堂@丸の内)で、「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描くー秘蔵の浮世絵初公開!」が始まった。

東京・丸の内の静嘉堂文庫美術館(静嘉堂@丸の内)で「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描くー秘蔵の浮世絵初公開!」が開幕した。

三菱二代社長・岩﨑彌之助(1851〜1908)がその骨格をつくった静嘉堂では、彌之助の夫人・早苗(1857〜1929)が愛玩した「錦絵帖」が多数所蔵されており、1996年の「静嘉堂文庫の古典籍 第二回 歌川国貞展―美人画を中心に」展でその主要作品を紹介した経緯がある。

本展は、その錦絵帖から、美人画と並ぶ浮世絵の二大ジャンル・役者絵を紹介するものだ。展示は「第一章 歌舞伎の流れ」「第二章 珠玉の錦絵帖」「第三章 明治の写楽・豊原国周」「第四章 歌川国貞の肉筆画帖」で構成されている。

広義の歌舞伎を描いた絵の始まりは慶長年間(1596~1615)、京都で阿国歌舞伎が流行した頃とされている。役者絵は歌舞伎役者のブロマイドであり、寛政年間(1789~1801)には勝川派や東洲斎写楽、初代歌川豊国、国政らによって、役者の胸から上をとらえた大首絵の優品が次々に生み出され、画題のバリエーションも広がっていった。

本展第一章では、静嘉堂の浮世絵版画一枚物のコレクションによって木版技法の発展の歴史をたどりつつ、役者絵の流れを俯瞰して把握できるだろう。

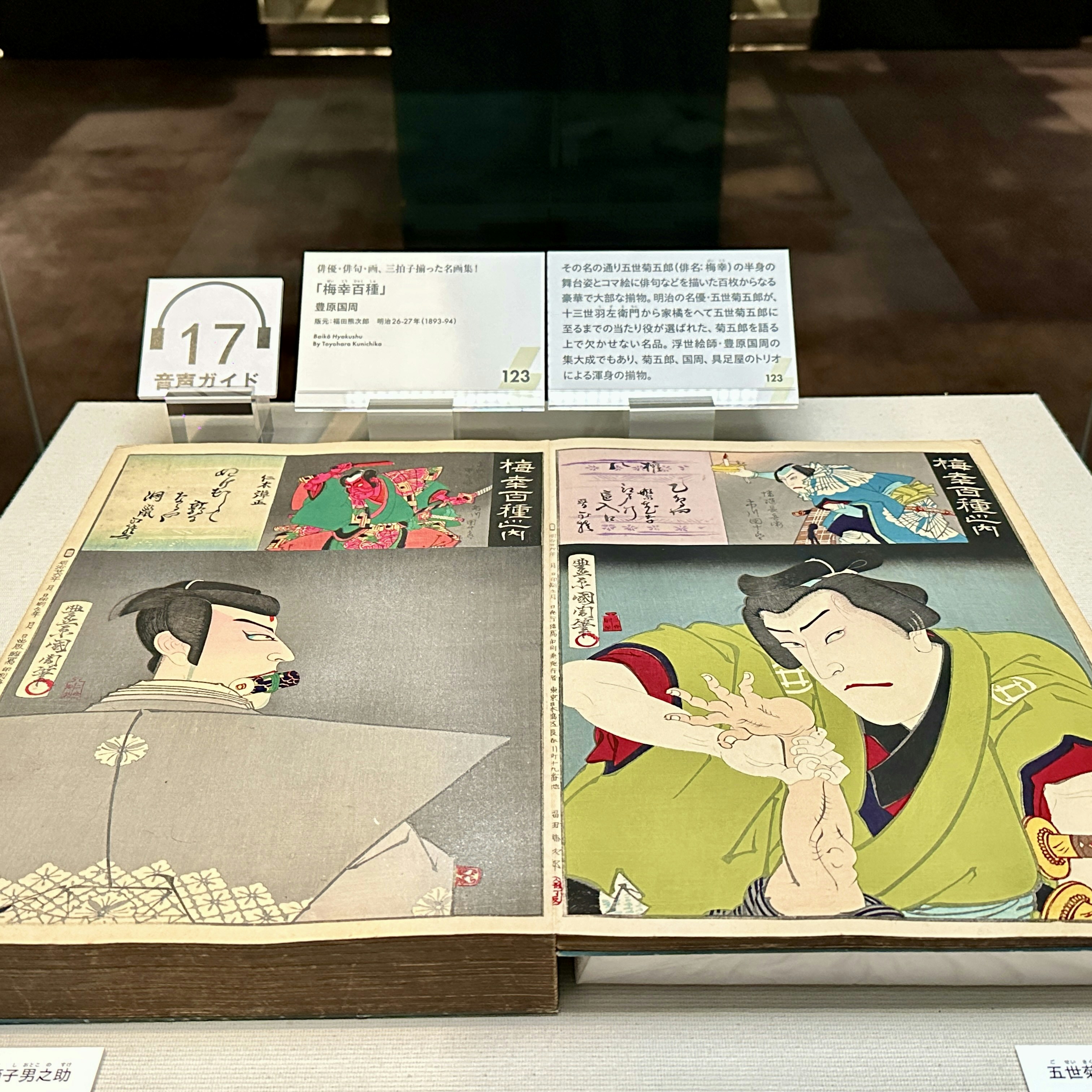

「錦絵」(多色摺木版画)の彫・摺の技術が最高潮に達したのは幕末明治期。なかでも歌川国貞は三代歌川豊国を名乗り、錦絵界の重鎮となった。二章では、早苗夫人が愛玩した錦絵帖より、国貞(三代豊国)、初代豊国、国芳、芳幾、二代国貞、そして豊原国周(くにちか)といった「歌川派」の役者絵が並ぶ。版元が摺りたての錦絵を折帖にして納めたとも言われるこれらの画帖は、早苗夫人が個人的に楽しんでいたものであり、これまで一般公開されてこなかった。そのため、摺りたてのように鮮やかな色彩をいまに伝えている。