「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」(森アーツセンターギャラリー)レポート。米国最大規模のコレクションが語る古代エジプト人のいとなみ

米国で最大かつもっとも質の高い古代エジプト美術のコレクションを誇るブルックリン博物館から、よりすぐりの遺物が来日。気鋭のエジプト考古学者・河江肖剰の案内と、最新の調査・研究成果とともにたどる「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」が森アーツセンターギャラリーで始まった。これまであまり知られていなかった古代エジプト人の生活が感じられる空間は、映像や音声も加わって新たな感覚を呼び覚ます。

古代エジプト人の生活を感じる

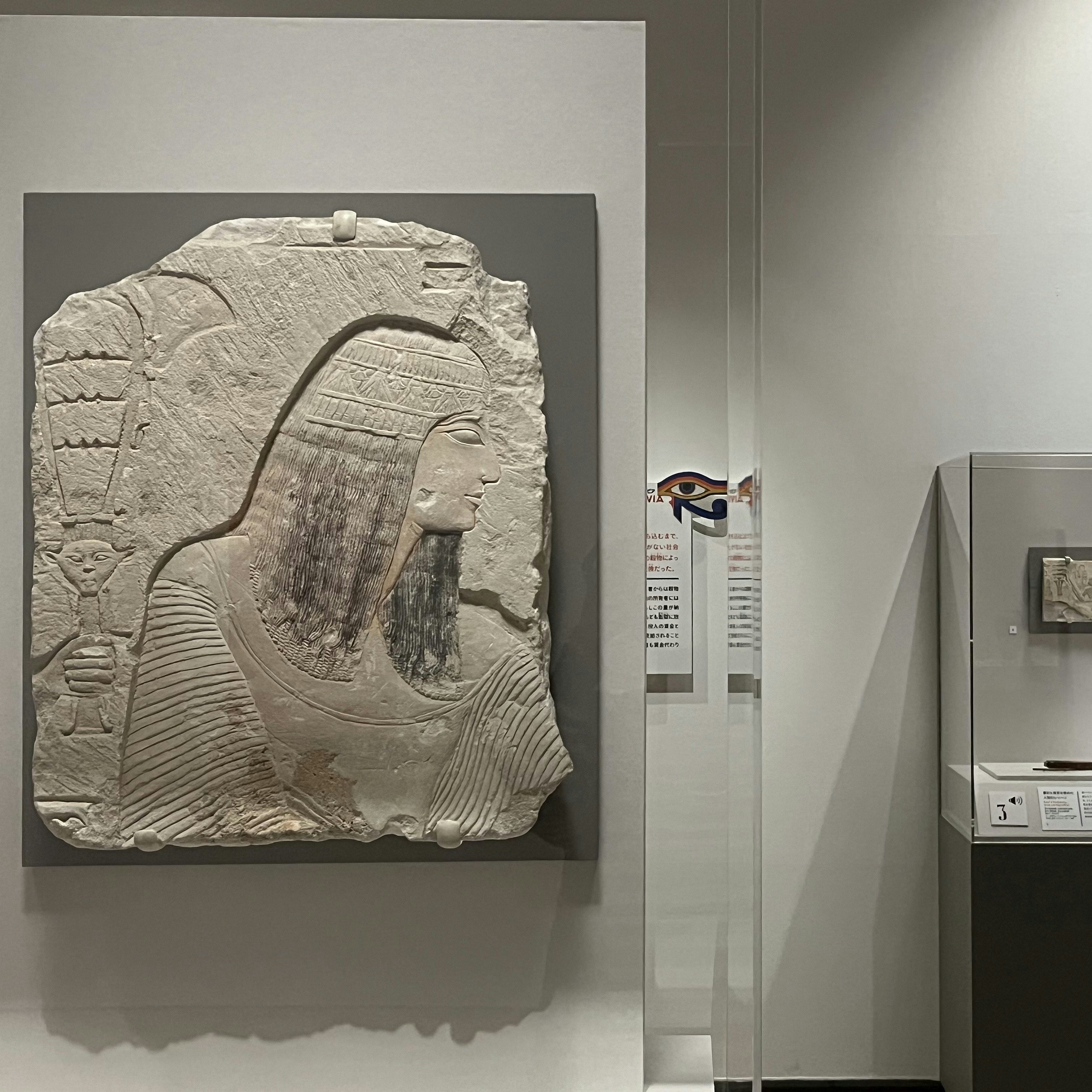

ニューヨークではメトロポリタン美術館に次ぐ規模を誇るブルックリン博物館の収蔵品は150万点強。なかでも古代エジプト美術のコレクションは、彫刻、レリーフ、絵画、土器、パピルスなどの1200点を超える貴重な作品を擁し、質・量ともに米国最大といわれ、世界的に知られている。

このコレクションから、宝飾品に人や猫のミイラも含む約150点の名品が集結する「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」が森アーツセンターギャラリーで開催中だ。同館の所蔵する古代エジプト美術の遺物が紹介されるのは、およそ40年ぶり。

エジプト学においては、2022年がジャン=フランソワ・シャンポリオンがヒエログリフを解読してから200周年、ハワード・カーターがツタンカーメン王墓を発見してから100周年にあたっていたが、新型コロナウイルスの世界的蔓延の影響により記念的な展覧会の開催にはいたらなかった。本展は、ポストコロナの日本における初の大規模な展覧会となる。

案内役を務めるのは河江肖剰(かわえゆきのり)。最新テクノロジーを使った数々のピラミッドの3D計測調査や、ネクロポリスと思われてきたギザの3大ピラミッドのそばで見つかった、人々が暮らしていた区画遺構「ピラミッド・タウン」の発掘など、様々な考古学調査に携わってきた、気鋭のエジプト考古学者だ。

本展では、最新の調査・研究の成果とともに、古代エジプト文明の先王朝時代からプトレマイオス朝時代まで、5000年以上にわたって、エジプト全土の各所から出土した遺物が紹介される。そこには、神ともされたファラオの壮大な神殿や墓所を彩ったきらびやかな遺物、ミイラで知られる独特の死生観と葬送儀礼だけではなく、はるか昔に驚くほど高度な文化を生み出しつつ、日々を営んで生きていた人々の姿が浮かび上がる。

会場は「生活」「ファラオ」「死生観」で大きく3つのステージに分けられ、それぞれ細かなテーマ設定が、遺物をたどるキーワードとなる。解説のほか装飾パネルも多用されており、家族やグループで楽しみながら回れる空間になっている。