特別展「ミロ展」(東京都美術館)開幕レポート。没後40年を機に全体像をとらえ直す

東京都美術館で、特別展「ミロ展」が開幕した。同展は没後40年となるミロの世界的な再評価の流れを受けて開催されるものとなる。

東京・上野の東京都美術館で、特別展「ミロ展」が開幕した。会期は7月6日まで。担当学芸員は髙城靖之(東京都美術館 学芸員)。

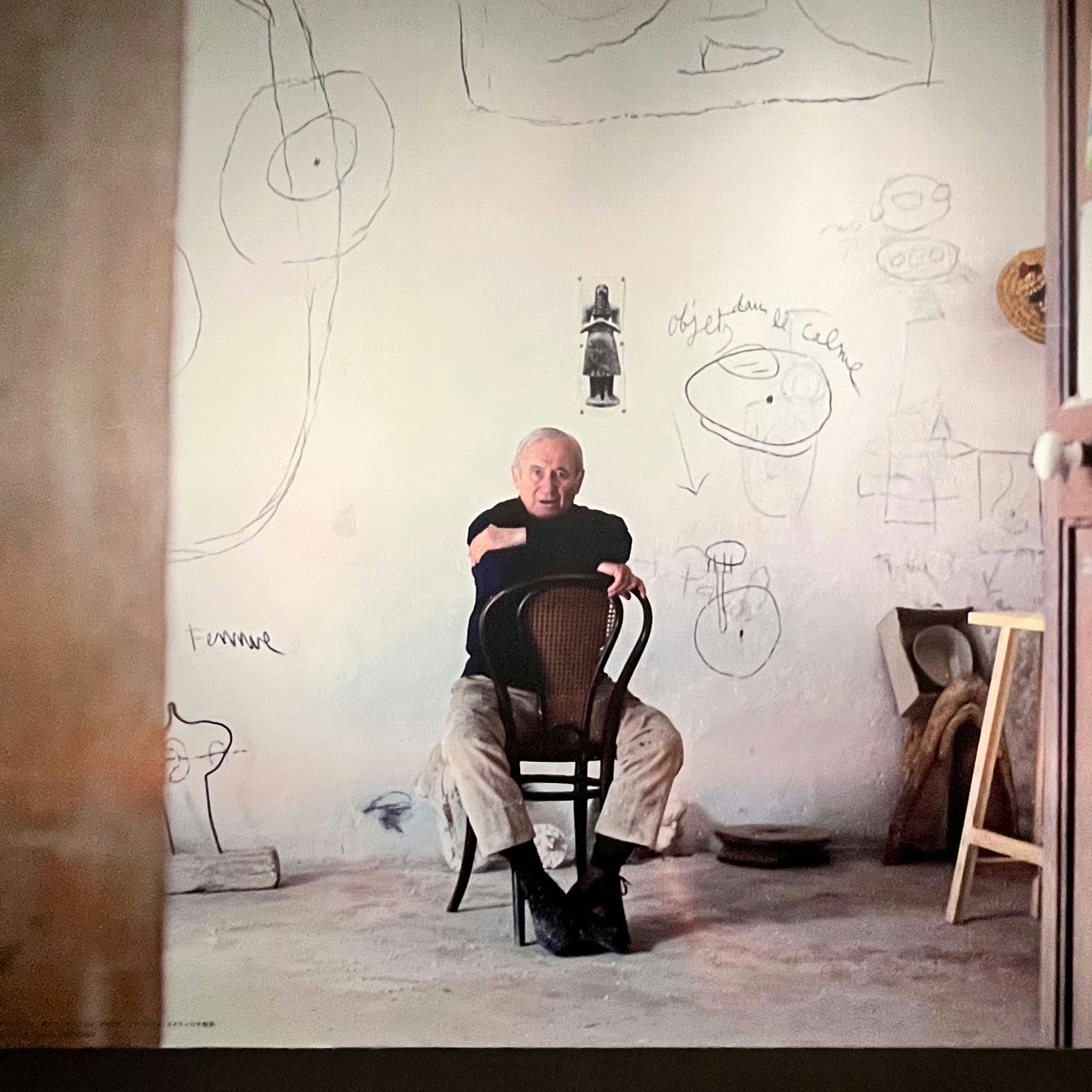

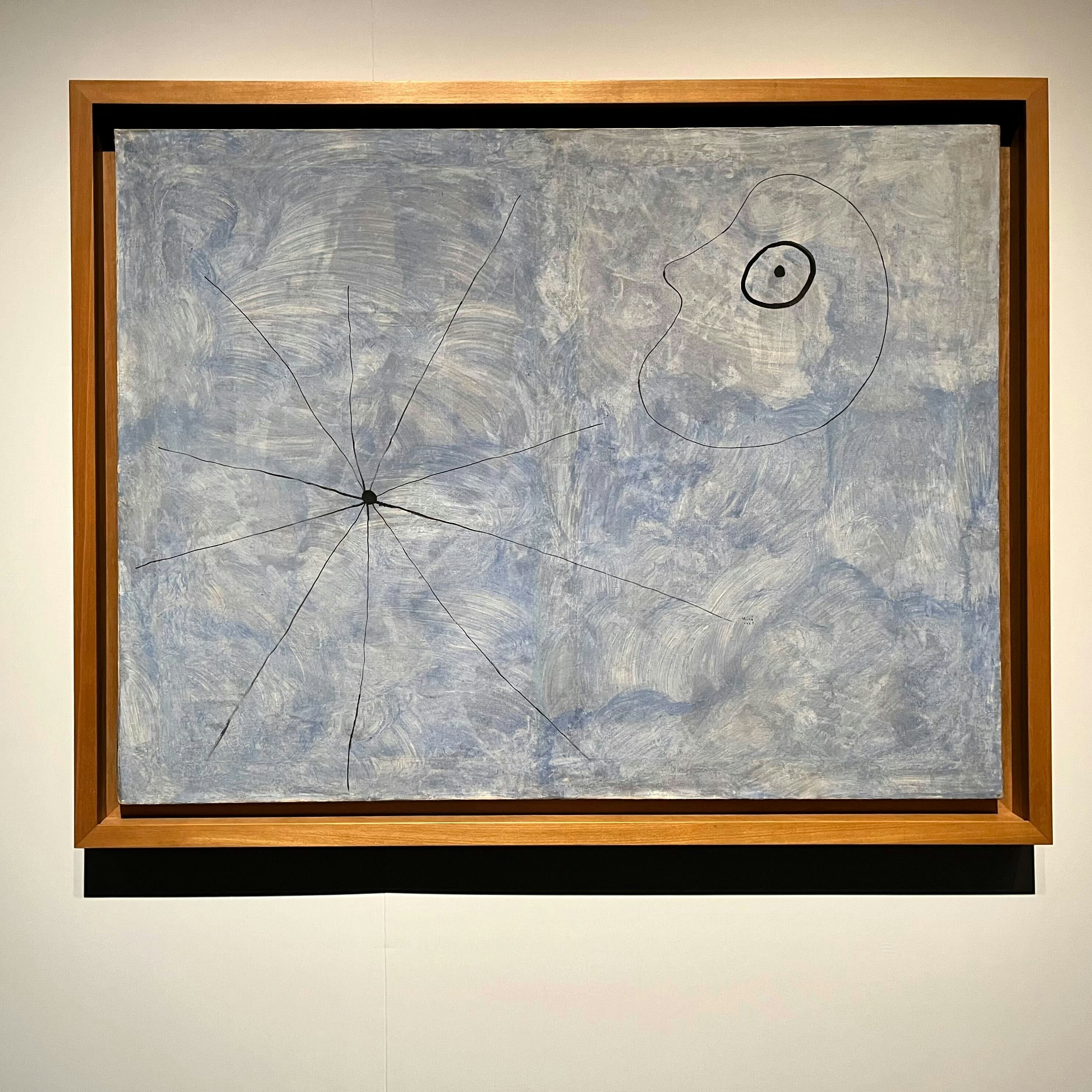

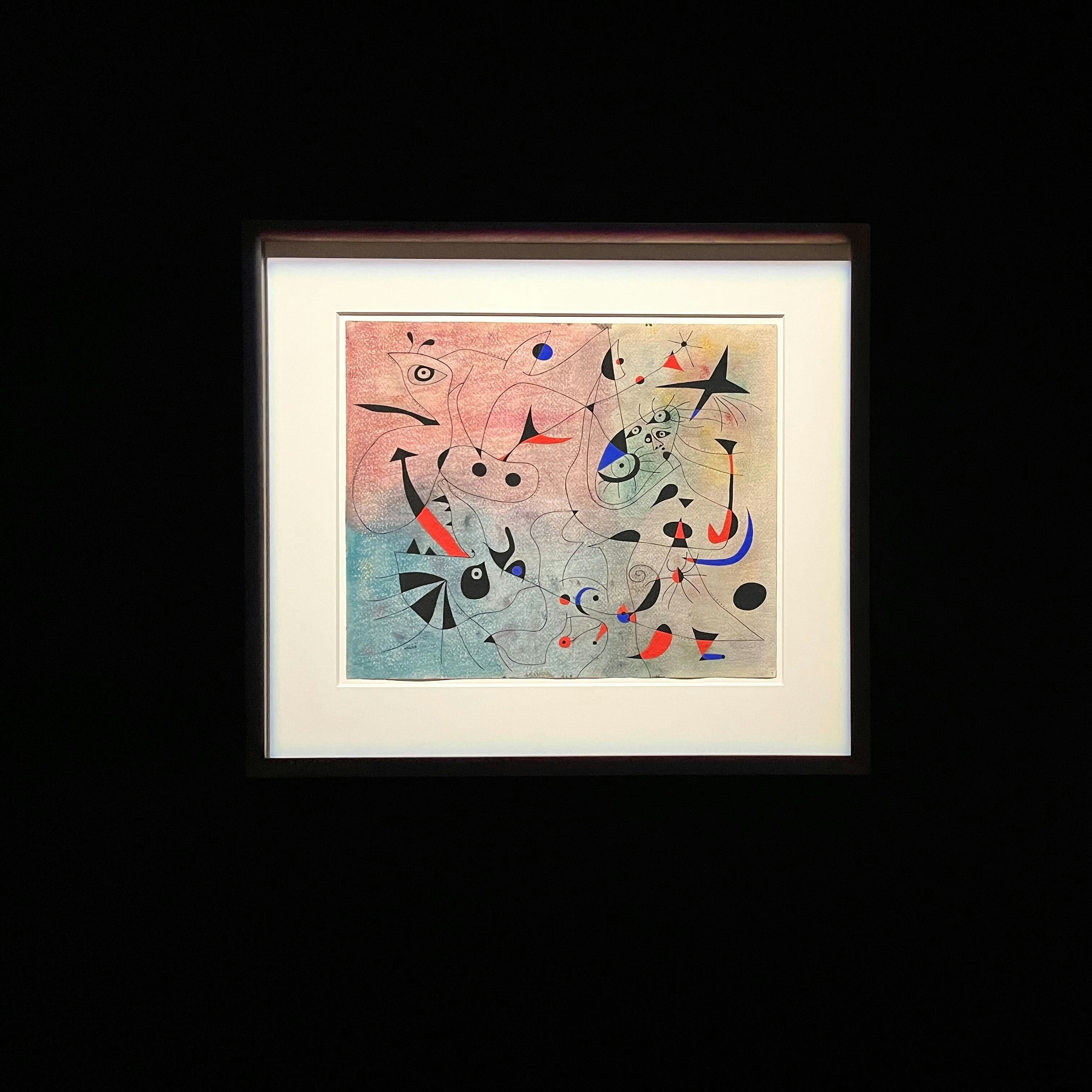

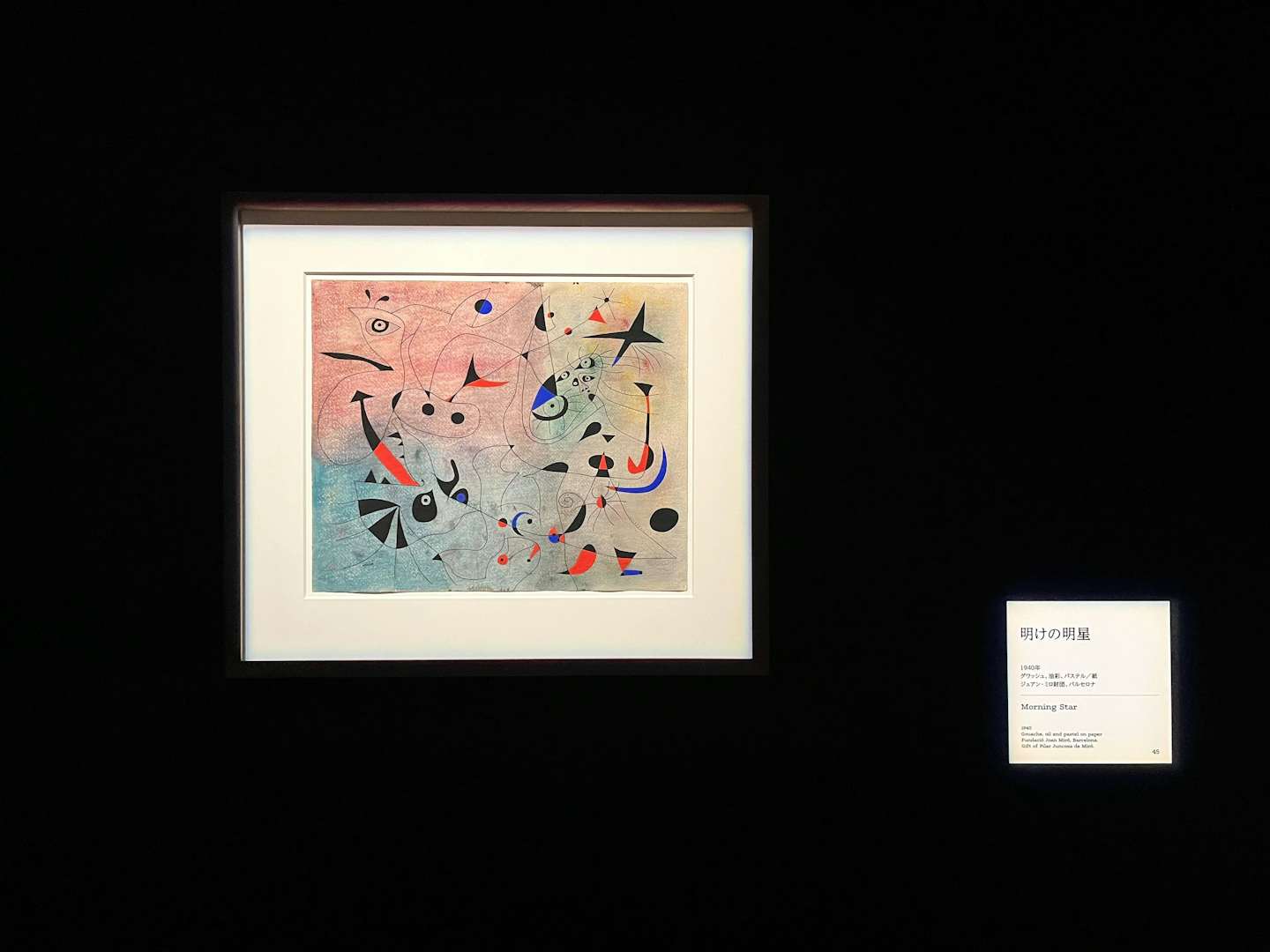

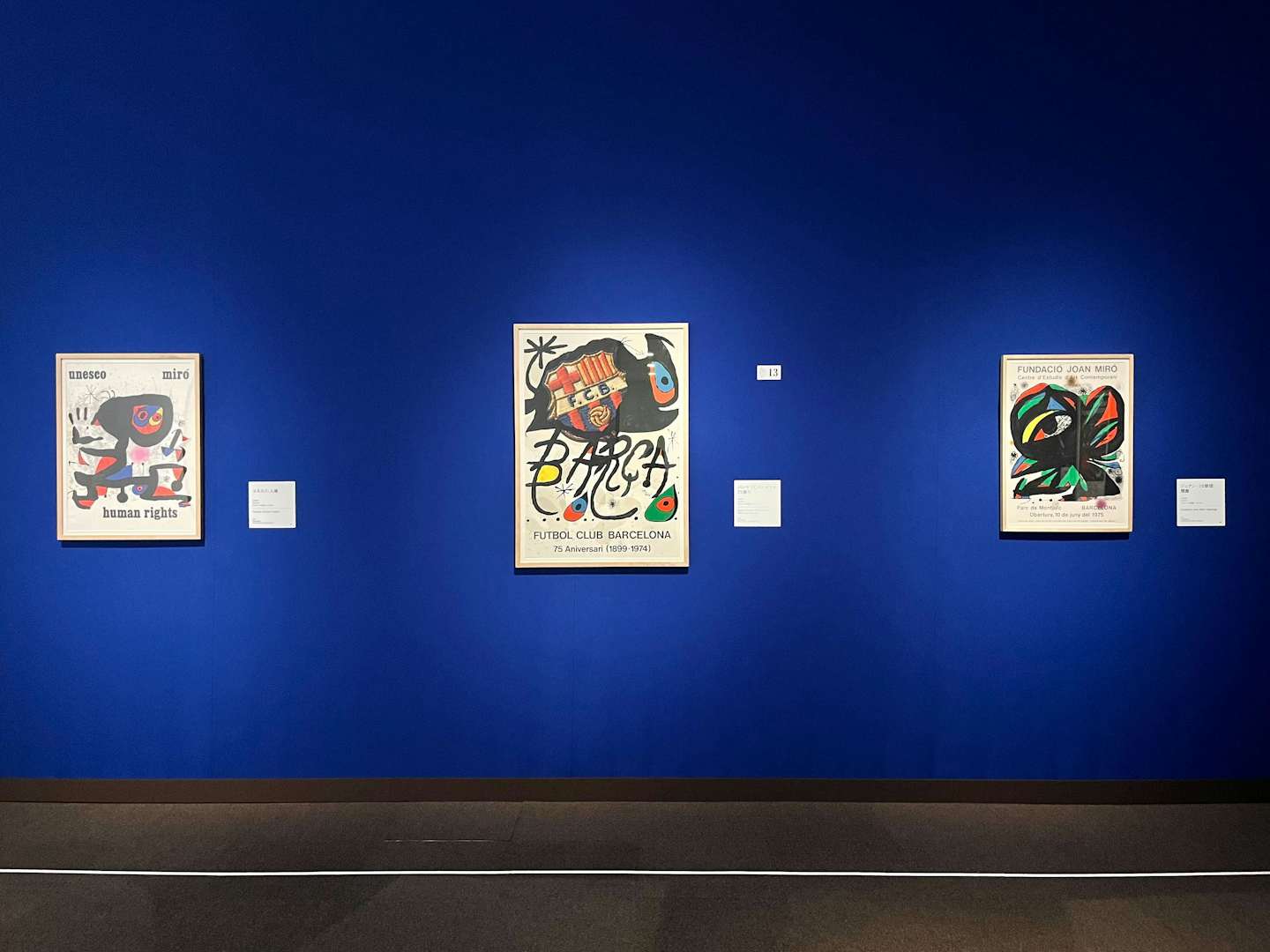

20世紀を代表する画家、ジュアン・ミロ(1893~1983)はスペインのカタルーニャ州出身。太陽や星、月など自然のなかにある形を象徴的な記号に変えて描いた、詩情あふれる独特な画風が今日においても人気を博している。

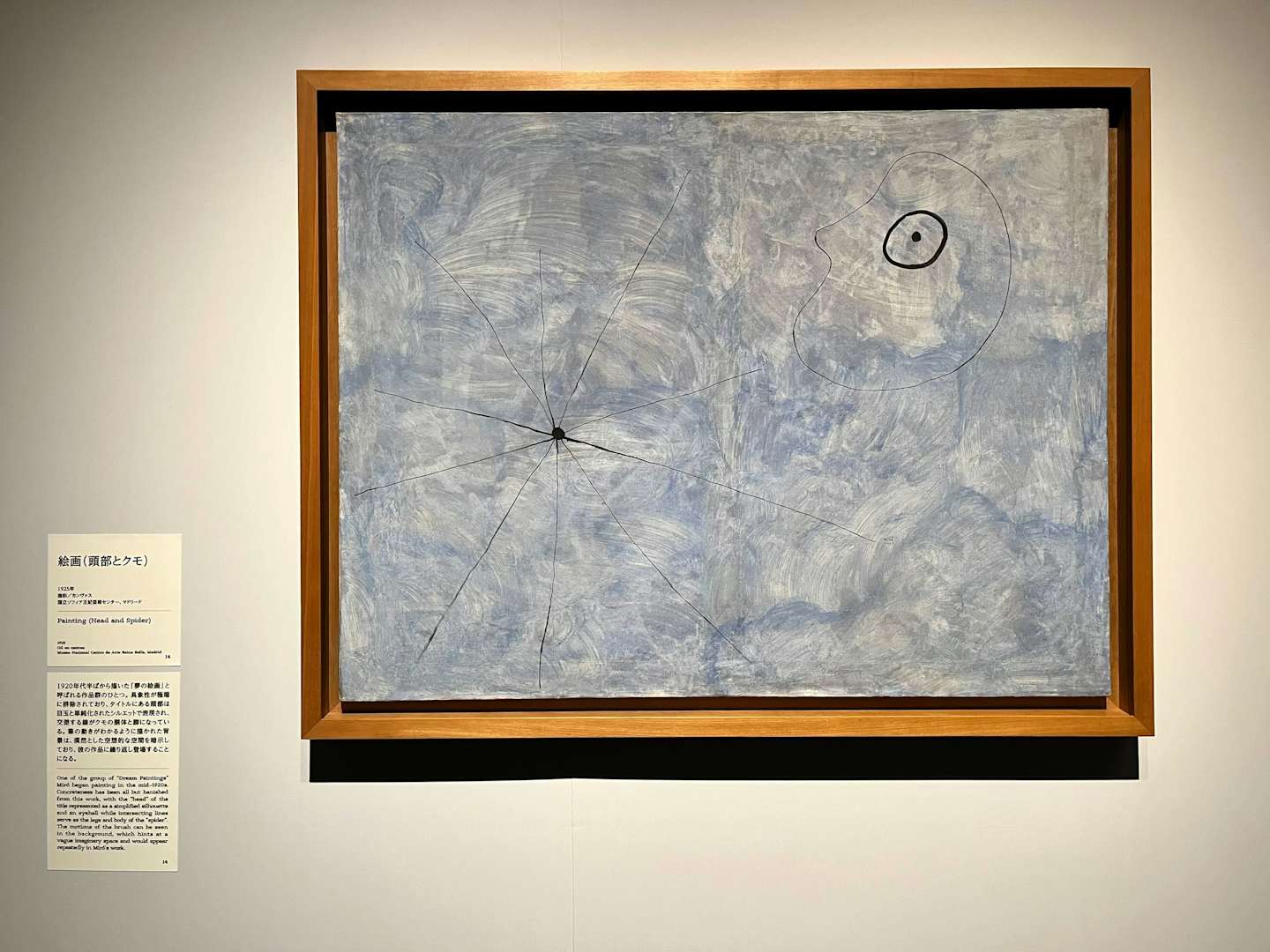

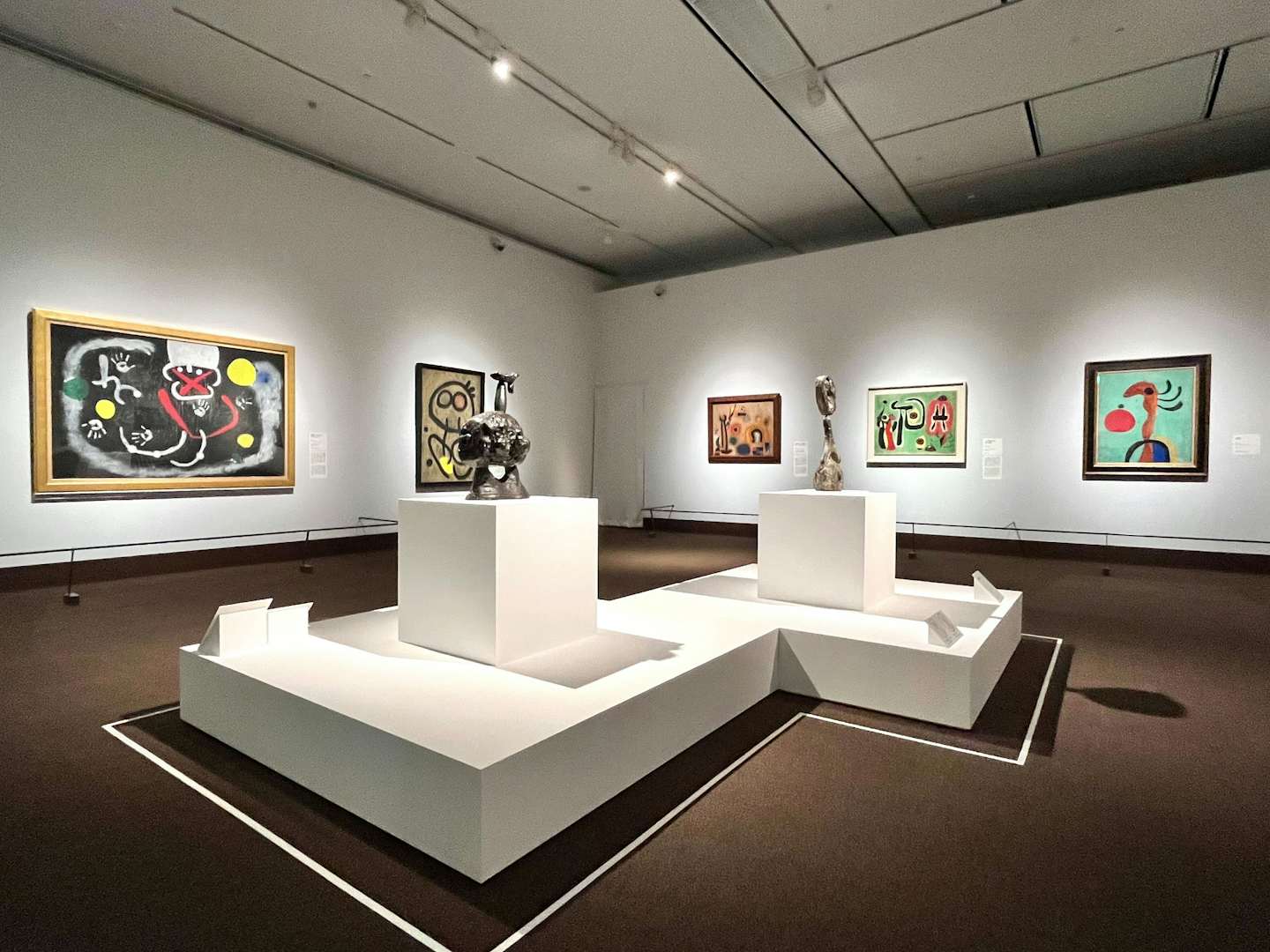

同展は、没後40年となるミロの世界的な再評価の流れを受けて企画されており、初期から晩年までの代表作約100点を全5章立てで構成することで、その画業の全体を俯瞰するものとなっている。

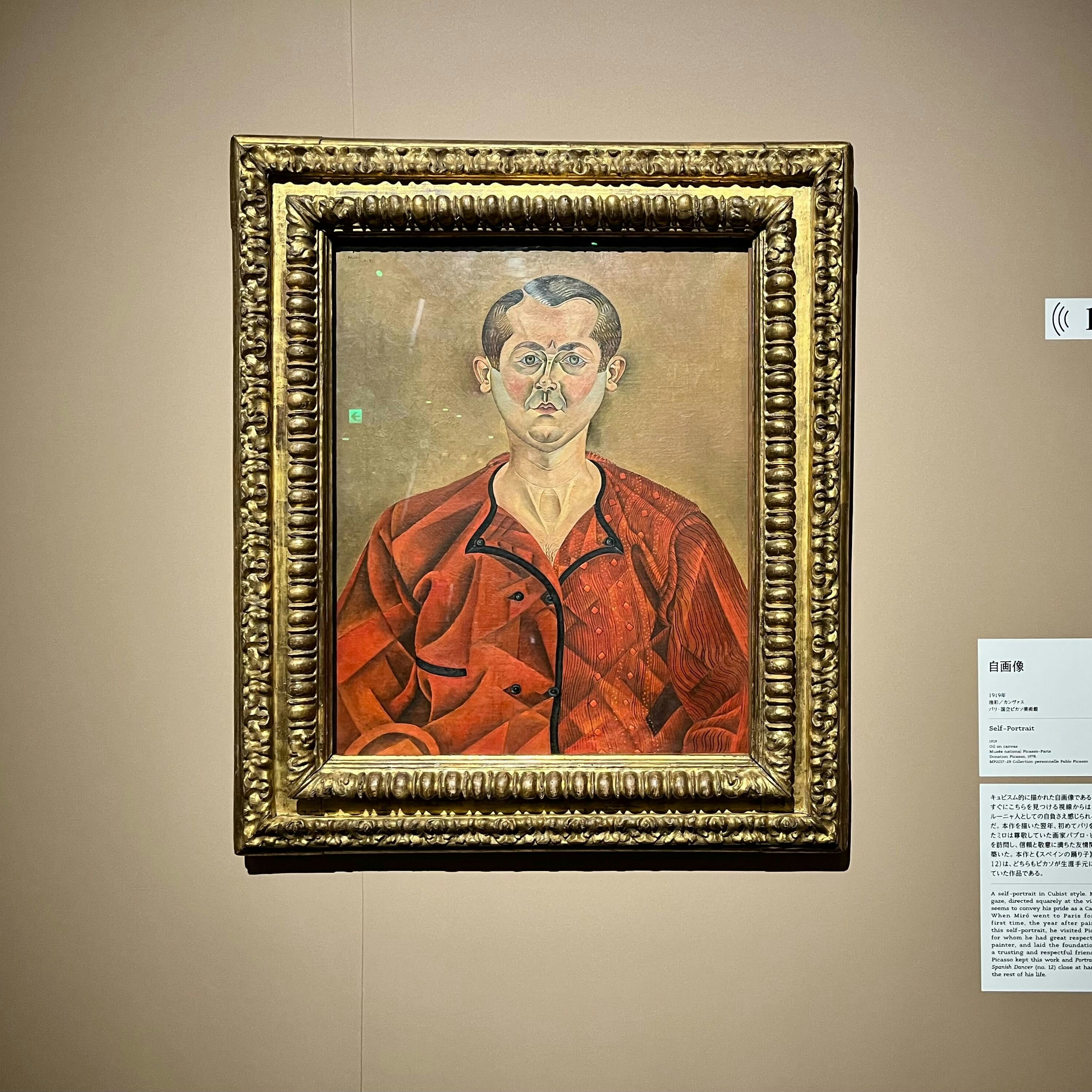

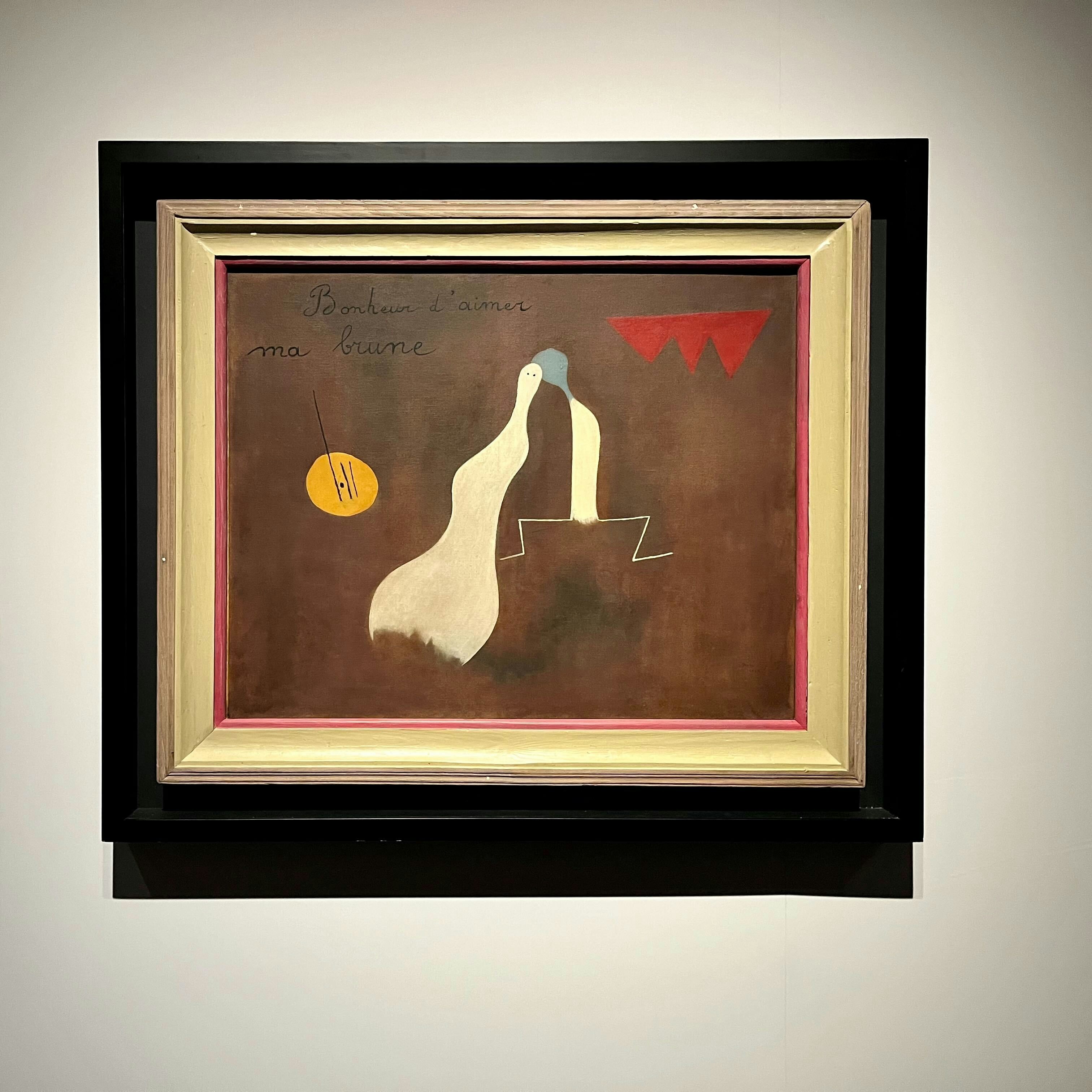

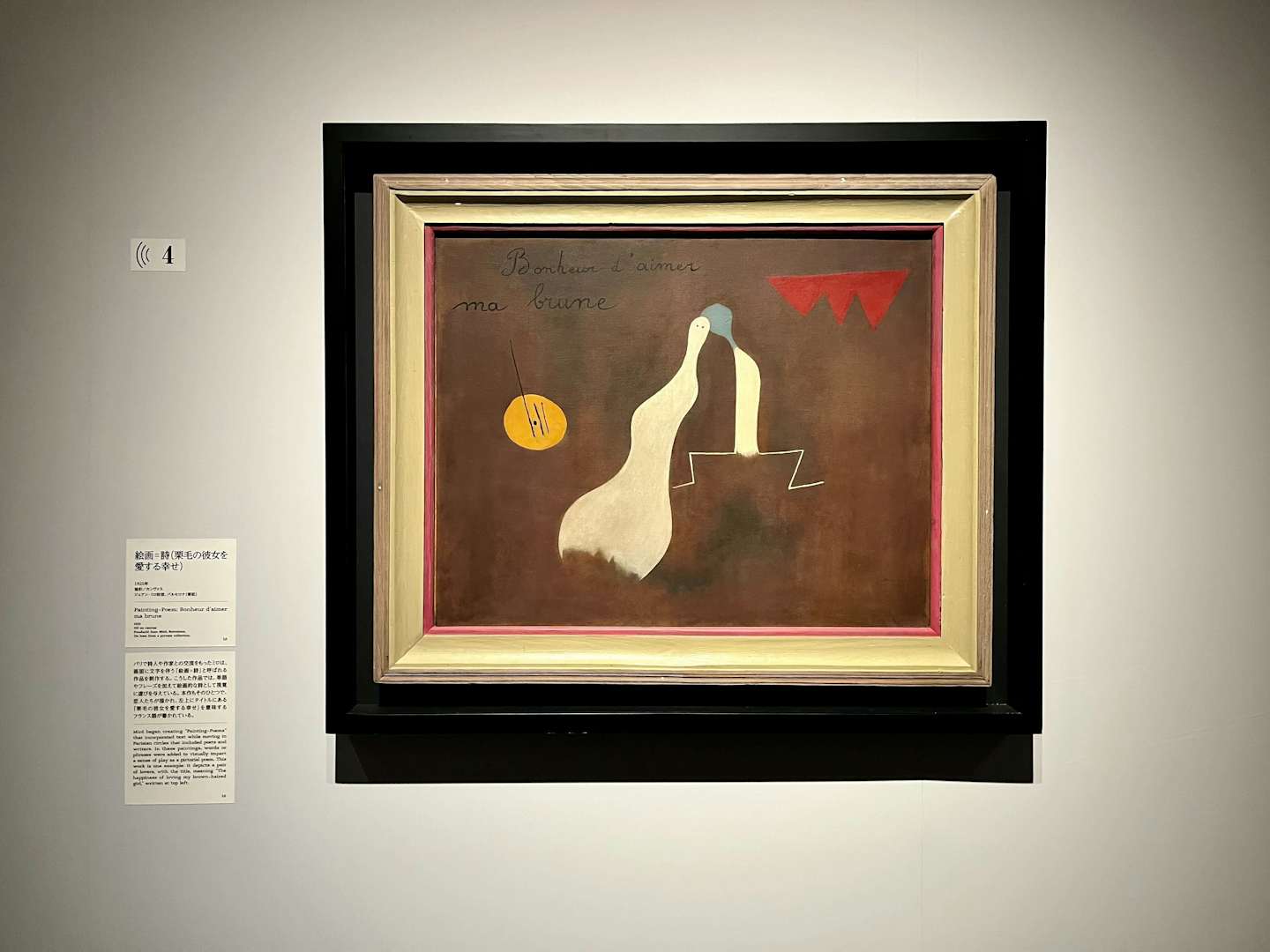

まず、第1章の「若きミロ 芸術への決意」では、仕事があわず病に臥せってしまった若きミロが、仕事を辞め画家を志す決意した頃の作品が展示されている。自画像や風景画などは具象表現が中心となっているものの、一つひとつの作風は伝統的な表現から前衛的な表現までが入り混じったものとなっており、自身の作風を模索する姿勢が感じられる。