「タピオ・ヴィルカラ 世界の果て」(東京ステーションギャラリー)開幕レポート。一堂に集った多彩な造形でその軌跡をたどる

フィンランドのモダンデザインにおいて、圧倒的な存在感を放つタピオ・ヴィルカラ(1915〜1985)。その日本初回顧展「タピオ・ヴィルカラ 世界の果て」が開幕した。会期は6月15日まで。

フィンランドのモダンデザインの歴史において、重要な位置を占めるタピオ・ヴィルカラ(1915〜1985)。その日本初回顧展「タピオ・ヴィルカラ 世界の果て」が、東京駅の東京ステーションギャラリーで開幕した。会期は6月15日まで。

ヴィルカラは1915年、フィンランド・ハンコに生まれ、ヘルシンキで育つ。美術工芸中央学校で彫刻を学び、46年にイッタラ社のガラスデザインコンペで優勝。以後、同社にデザインを提供する。50年代にはミラノ・トリエンナーレのフィンランド会場の展示デザインを手がけてグランプリを受賞。66年には自身のデザイン事務所を設立し、多数の企業へデザイン提供。彫刻やグラフィック、建築デザインまでを手がけた。

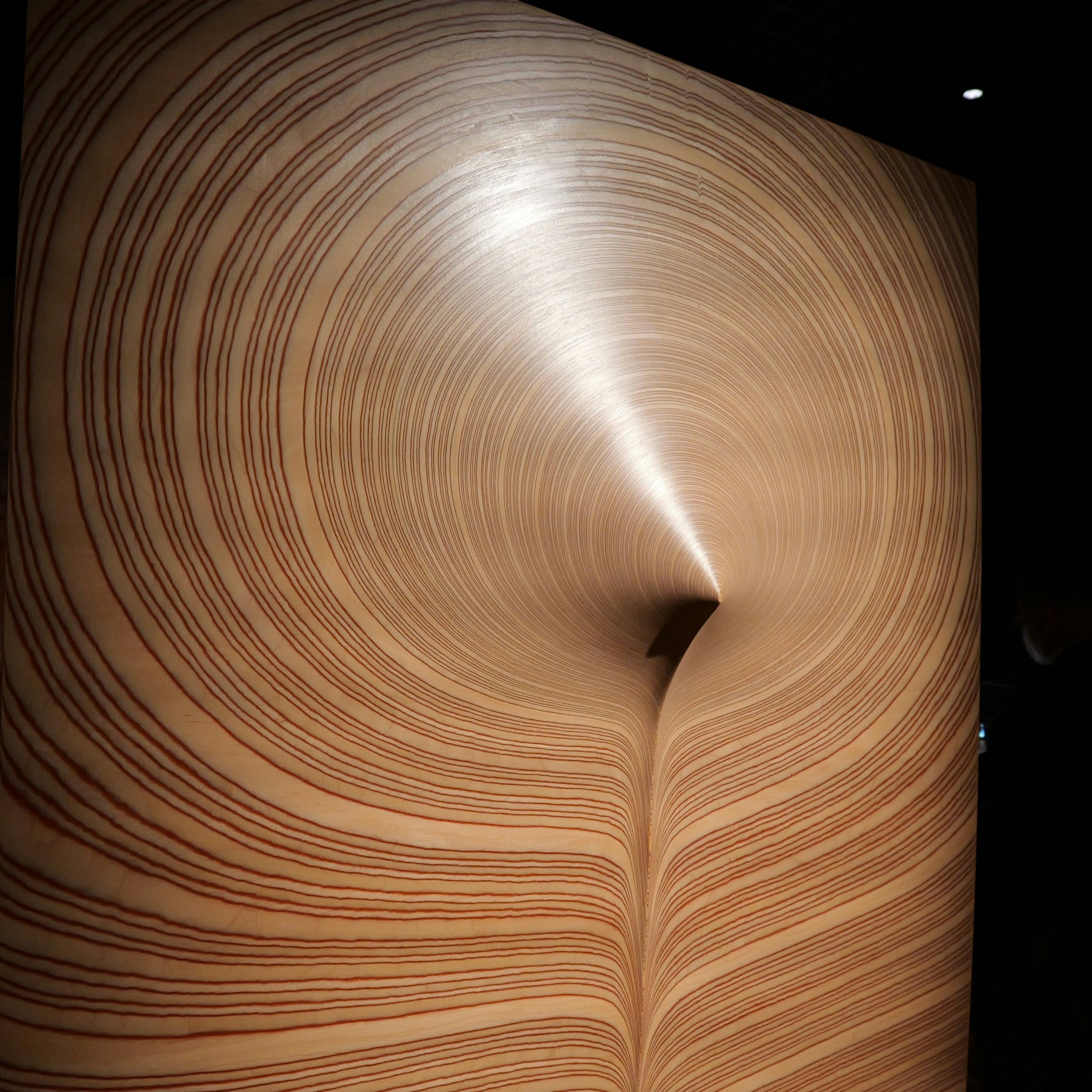

本展は、これまでガラス工芸作家として紹介されることがヴィルカラの仕事の多様性に目を向けるととともに、その思想に6章構成で迫る展覧会だ。