「酒呑童子ビギンズ」(サントリー美術館)開幕レポート。重要文化財《酒伝童子絵巻》(サントリー本)を大公開

サントリー美術館で、展覧会「酒呑童子ビギンズ」がスタートした。会期は6月15日まで。

東京・六本木のサントリー美術館で、展覧会「酒呑童子ビギンズ」がスタートした。会期は6月15日まで。担当学芸員は上野友愛(サントリー美術館副学芸部長)。

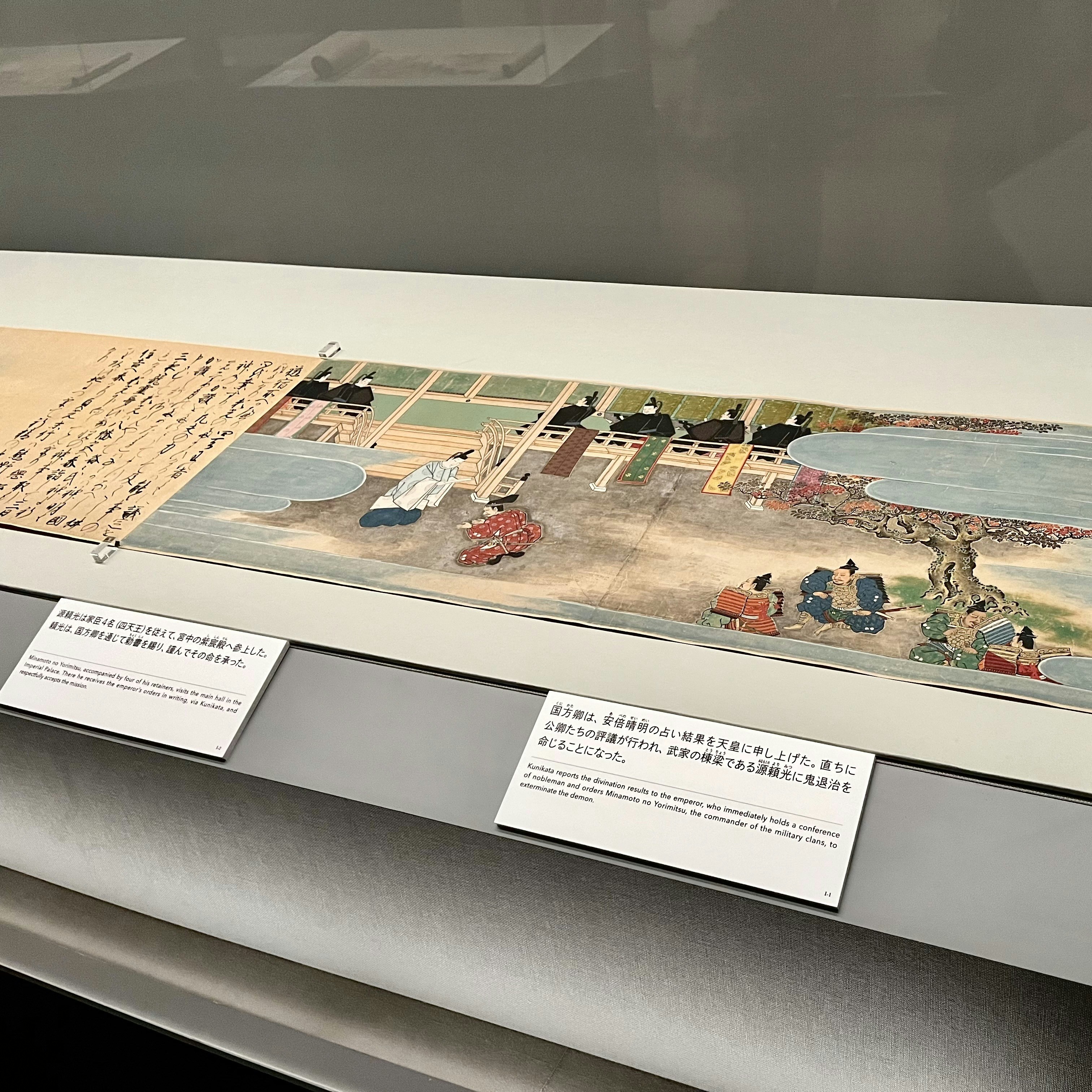

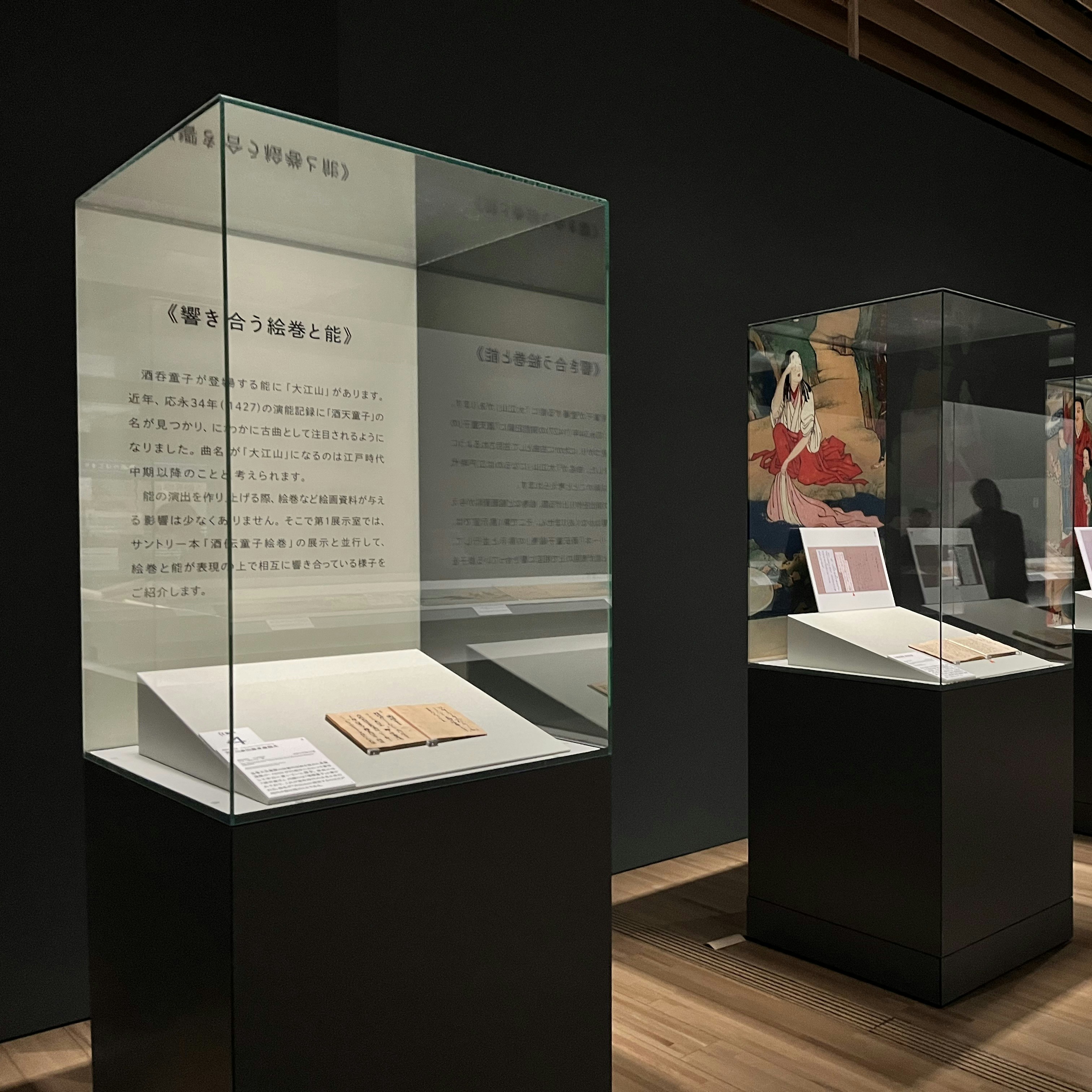

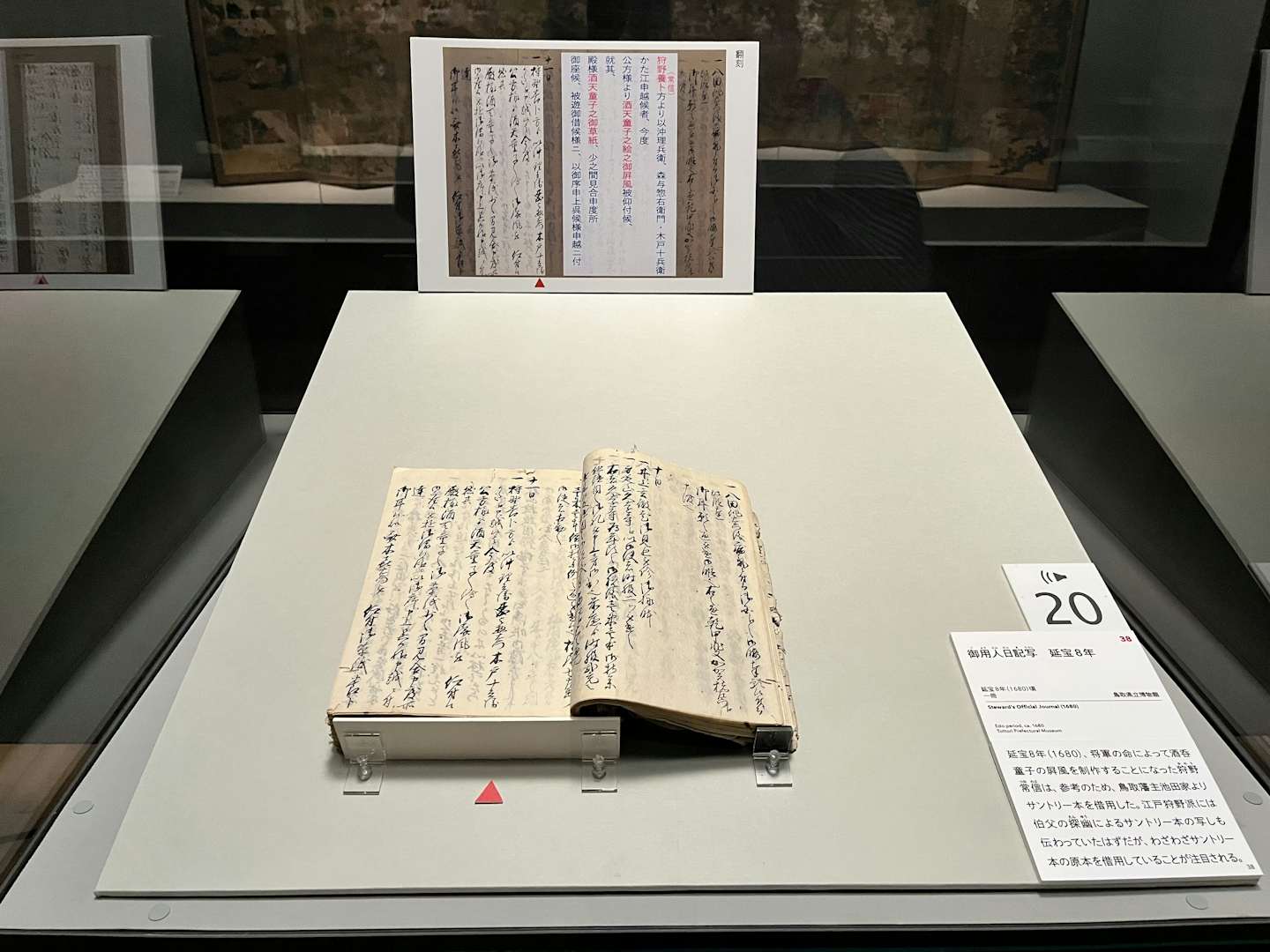

酒呑童子といえば、現代にも伝わる様々な歴史物語や、それらをもとにつくられた創作作品のなかでも耳にする機会が多いのではないだろうか。平安時代、都で貴族の娘や財宝を次々に略奪していた酒呑童子が武将・源頼光とその家来によって退治される物語は14世紀以前に成立。その後、絵画や能などの題材になって広く普及した。とくに、同館が所蔵する重要文化財・狩野元信筆《酒伝童子絵巻》(以下、サントリー本)は、後世に大きな影響を与えた室町時代の古例として知られている。

本展は、2020年に解体修理を終えたばかりのこのサントリー本を同館史上最大規模に広げて公開するとともに、酒呑童子という「鬼」がいつどのように誕生したのかといった、「はじまり」の物語についても紹介するものとなる。