「江戸の人気絵師 夢の競演 宗達から写楽、広重まで」(山種美術館)会場レポート。コンパクトに江戸絵画の前景を見る

東京・広尾の山種美術館で「江戸の人気絵師 夢の競演 宗達から写楽、広重まで」が開催されている。会期は9月28日まで。8月31日までの前期展示の会場風景をレポートする。

東京・広尾の山種美術館で「江戸の人気絵師 夢の競演 宗達から写楽、広重まで」が開催されている。会期は9月28日まで。8月31日までの前期展示の会場風景をレポートする。

本展は、同館が所蔵する鈴木春信、鳥居清長、喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川広重の六大絵師の代表作を前・後期にわけて全点公開するもの。さらに浮世絵専門の美術館である、東京・原宿の太田記念美術館の協力のもと、歌川国芳の戯画をはじめ「見ていてワクワクする」浮世絵を紹介するものだ。

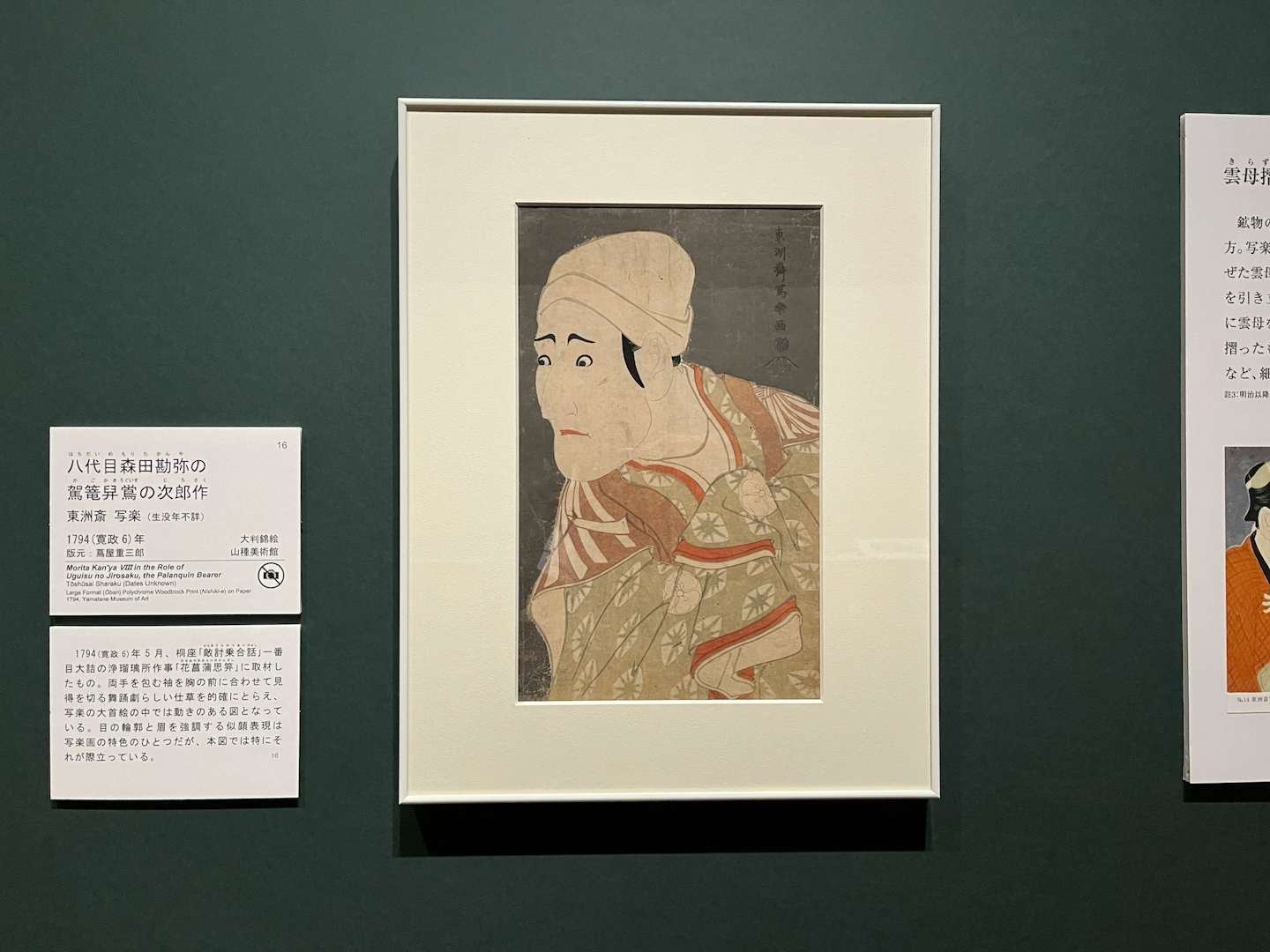

展示室入口ではまず、東洲斎写楽《二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉》(1794)が展示されている。浮世絵のイメージを象徴するかのような写楽ならではの迫力ある表情は、浮世絵の魅力を1枚で語って余りある。写楽の作品としては、より美しい雲母摺りが目を引く《八代目森田勘弥の駕籠舁鶯の次郎作》(1794)も展示されており、限られた線による人物表現の巧みさに注目だ。なお、後期は葛飾北斎《富嶽三十六景 凱風快晴》がここに展示される。