「悪」という存在の価値を、過剰なものとして再定義する。長谷川新が見た、「悪人か、ヒーローか」展

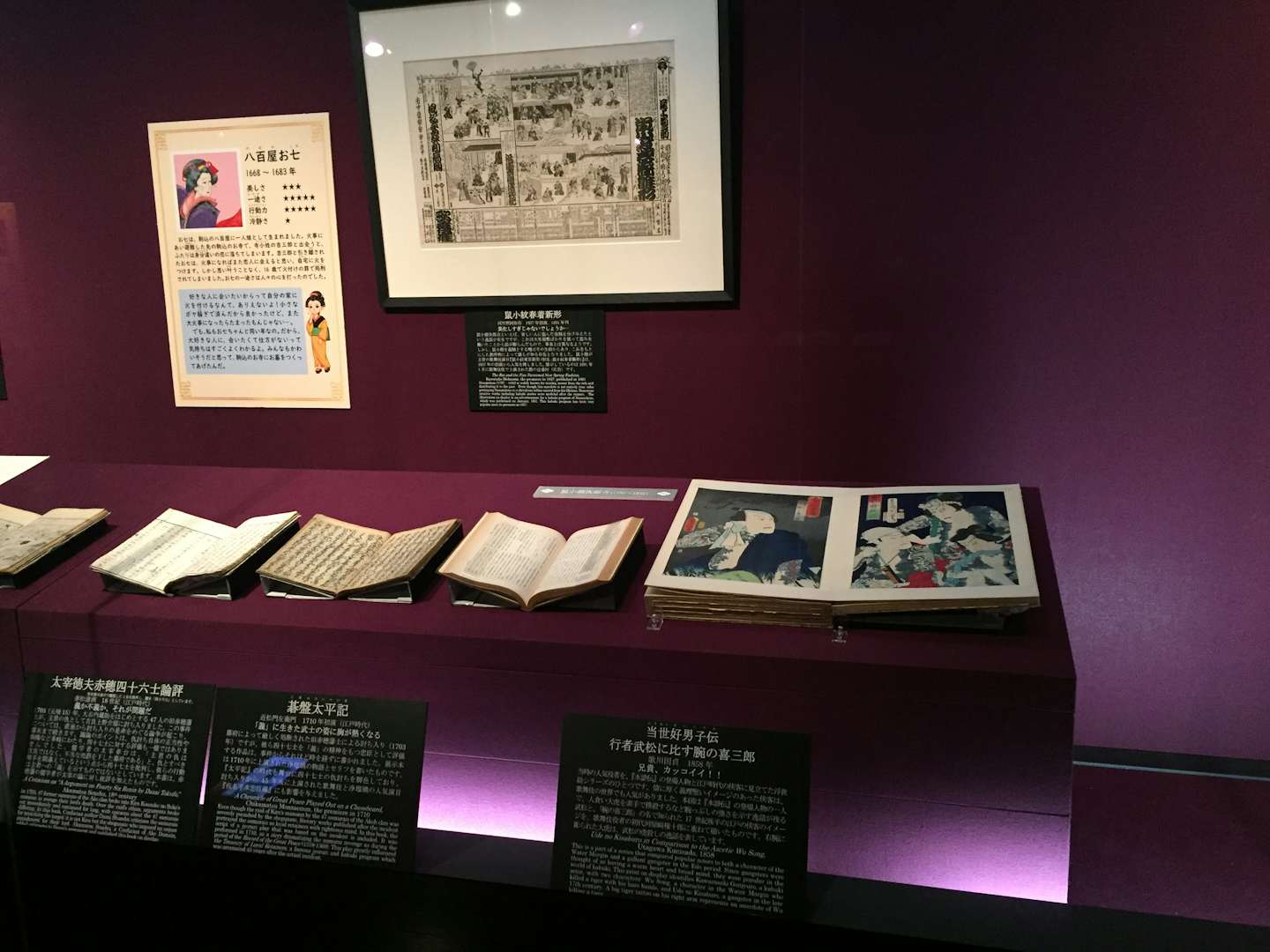

東京・駒込の東洋文庫ミュージアムにて「悪」に焦点を当てた展覧会「悪人か、ヒーローか」展が9月5日まで開催されている。古今東西の様々な人物に関する記録を集め、その虚像と実像に迫る本展をインディペンデント・キュレーターの長谷川新がレビューする。

「悪人か、ヒーローか」展 いわんや悪人をや。 長谷川新 評

ポストインターネット的な状況を全面化させ、「晴れやかなニヒリズム(smiling nihilism)」と評された前回(2016)とは対照的に、ベルリン・ビエンナーレ10は社会とアイデンティティ、諸個人の権利への問いについての議論の場を提供すべく努めているようである。キュラトリアルチームは、ティナ・ターナーの楽曲「We don’t need another hero」(*1)をテーマに掲げ、ビエンナーレを構成している。さきほど筆者は前回のベルリン・ビエンナーレとは対照的に、と書いたが、今回のキュラトリアルチームは、「晴れやかさ smiling」に関しては前回を継承しており、過度な競争主義、閉鎖的なコミュニティ形成、そしてなにより啓蒙的なキュラトリアルが漂わせてしまう暗い雰囲気を回避する技法を模索しているはずである。筆者は残念ながら本稿執筆時点では展覧会を実見できていないのだが、カタログやウェブサイトなどを見ていくと、上述の「回避の技法」に、作品の「結果主義の放棄」が導入されている(*2)。

さて、本稿冒頭を未見の国際展から始めたのには理由がある。以前より心待ちにしていた東京・駒込にある東洋文庫ミュージアムの展覧会タイトルが「悪人か、ヒーローか」だったのである。ヨーロッパの国際展と、日本の研究図書館の1企画において、ともにヒーローという語が冠され、再考が促されている。この符号は決して偶然ではない。「個人」と「イメージ/情報」の絡み合いの歯止めが効かない「ポスト・トゥルース時代」において、何を伝えるべきか?という問いがそこでは共有されている。「悪人か、ヒーローか」展企画趣旨をそのまま引用しよう。

歴史資料や創作物を見ていくと、当時の社会規範や支配体制の枠組みにおいて「悪」とされた人々が、一転してヒーローやヒロインとして魅力的に描かれている例が多々あります。一方、歴史上で大きなことを成し遂げた人物が、後世への教訓のために悪い例として語り継がれていることも少なくありません。本展では、多様な立場、視点によって「悪人」あるいは「ヒーロー」とされた古今東西さまざまな人物に関する記録を集め、彼らの虚像と実像に迫ります。

同時性を指摘しておきながらすぐさま修正をかけるようで恐縮なのだが、国際展で展開されるキュラトリアルな実践と、研究図書館付属ミュージアムが提示する学術的な資料展示とは手法が決定的に異なる。もちろん、2011年に開館した比較的新しい東洋文庫ミュージアムは、視覚的にもかなりインパクトがある展示空間になっており(とくにモリソン文庫が一斉に並んだ書庫は圧巻)、個々の解説文も親しみやすくユーモラスなものとなってはいる。堅苦しくカビ臭い書庫、といった従来の「イメージ」は見事に更新されている。しかし、やはりそこにはしっかりとした資料保護の思想が行きわたっているのである。畢竟、したがって展覧会自体は多くの条件のもとで行われることとなる。展覧会で提示される多視点主義も、弁証法的な構図も、ラディカルな変革というよりは、適切なサイズへと刈り込んでいく穏当なものだ。前提として、本展は多くの歴史上の人物たちの「固定イメージ」に反する事実を提示し、人物像に修正を加えることについてはある程度成功している。完全な善というものは存在しないし、完全な悪もない。それは程度の問題なのだ。その主張自体は正しい。しかしそれは相対主義へと、つまりは「アクセス権の遮断」に陥る危うさもある。この議論はおそらく現在ひっきりなしに行われている議論――国会であろうとSNS上であろうと――とパラレルなものである。「資料展示」の倫理は、極論を修正する力を持つ代わりに、自分自身も縛ってしまう、いわば諸刃の剣なのだ。

では「悪人か、ヒーローか」もそうした隘路のなかで消耗していく企画だったのだろうか。そうではない。本展には上述の二項対立に当てはまらない伏流が挿入されており、ある意味ではその部分にこそ、本展の魅力が詰まっている。それは、ヒーローではなく、「悪」の再定義をめぐって提示されている。

「悪」という語は、単に「善」の対義語というだけではなく、「性質や能力が恐るべきほどに抜きん出ている人」を表すのにも使われていました。そのような力強さも、歴史上の人物が後世まで取りざたされる理由の一つなのかもしれません。

「悪」を負の価値ではなく、価値の過剰と再定義するこの部分こそが、決定的に重要である。そしてこの定義は明示こそされないものの、流行病や自然災害を「悪」として表象する事例の紹介へも流れ込んでいる。地震風刺絵に描かれるコミカルなナマズは、本展の趣旨からはいかにもそぐわず、展示全体としてはまったくの異物である(ナマズにヒーローとしての側面など皆無だ)。しかし、悪=過剰さという読み替えによって、このナマズは、災厄の記録であると同時に、コントロール不能な過剰さの表象でもあり、またその過剰さをなんとか手なずけようとする人間の営みの痕跡としても考えられる。ヒーローなるものは、このダイナミズムのなかに存している。現実とのめまぐるしい交渉のプロセスそのものをヒーロー的実践としてとり出してみせたとき、社会と自分とのあいだの関係をつなぎかえようとするとき、ヒーローは眼差し憧れる超越的な他者としてではなく、あなたの問題として現れる。本展における社会性は、そこからあふれ出しているのである。

(脚注)

*1――映画『マッドマックス/サンダードーム』(1985)のテーマ曲でもあり、ティナはこの映画にバータータウンの女帝アウンティ・エンティティとして出演もしている。この功績として全米黒人地位向上協会は彼女に主演女優賞を授与している。

*2――テッド・ナニセリは「動物、倫理、アートワールド」で、主に動物を作品内に導入する是非に関して、「制作重視型のアプローチthe production-oriented approach」と「解釈重視型のアプローチ the interpretation-oriented approach」のふたつの方法論を整理するが(美術批評誌『オクトーバー』No.164、2018春号)、ベルリンビエンナーレ10において仄見える「結果主義の放棄」は、この二つのアプローチ両方からもさらに距離をとる、「存在論的―重視型アプローチ」になっている。その効果や成否については筆者は展覧会未見なために判断することができない。