没入を反省する鑑賞体験へ。

gnck評 「あそぶ!ゲーム展 ステージ3:デジタルゲーム ミレニアム」と「イン・ア・ゲームスケープ:ヴィデオ・ゲームの風景、リアリティ、物語、自我」

ヴィデオ・ゲームの芸術性に注目した展覧会「イン・ア・ゲームスケープ:ヴィデオ・ゲームの風景、リアリティ、物語、自我」 (NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] )と、1991年から2001年までのデジタルゲームに焦点を当てた「あそぶ!ゲーム展 ステージ3:デジタルゲーム ミレニアム」(SKIPシティ映像ミュージアム)を、評論家のgnckがレビュー。ゲームの展示に含まれる「没入」と「反省」という鑑賞体験を手がかりに、2つの展覧会を読み解いていく。

没入と反省を「展示」可能か

メディア・アートの世界的な拠点でもあるNTTインターコミュニケーション・センター [ICC] での「イン・ア・ゲームスケープ ヴィデオ・ゲームの風景、リアリティ、物語、自我」展は、土居伸彰と谷口暁彦による共同キュレーションによる、インディーゲームと、ヴィデオ・ゲームアートに焦点を当てた展覧会だ。

展覧会についての紹介はすでにいくつかのメディアでなされており、IGN JAPANでの葛西祝による記事「異なる2つの視点からセレクトされたゲームたち ヴィデオゲームとは二重の現実である」や、東京新聞での黒瀬陽平による展評がある。

葛西の評は、展示について個別の作品を追いながらレビューし、キュレーションを務めた2人がともにつくり手である点を指摘しながら、それぞれのキュレーションの方向性には違いがあると述べる。谷口はゲーム内の自律したルールを浮かび上がらせる作品を、土居は専門であるアニメーションとインディーゲームの境界が近くなっている事例を取り上げ、それぞれの取り上げ方にはインタラクションの有無の違いがありながらも、「芸術形式としてビデオゲームを見つめるならばまだ違うアプローチが可能ではないか」と締めくくる。

黒瀬の評は本展を厳しく批判するもので、「谷口はエンターテインメント性を剥奪することによって、土居はクリエーター主導の小規模な制作環境によって既存のゲームにはない『批評性』を宿したアートが生まれると考えている」とし、「ヴィデオ・ゲームへの根本的な無理解」が問題であり、「エンターテインメント性を拒否し個人制作に閉じこもることこそが批評性でありアートの特権だ、と考える傲慢な思い込み」を捨て去り、「ヴィデオ・ゲームの持つ批評性を真摯に受け止め」るべきだとする。

谷口のキュレーションには、《ファークライ5》(2018)や《デトロイトビカムヒューマン》(2018)、土居のキュレーションには《塊魂》(2004)、《メイドインワリオ》(2003)などを比較対象として挙げる。とくに土居のキュレーションについては「名作ゲームをただ紹介する『ゲームショー』と化して」いるとするが、「ただのゲームショー」ではない展示形式を、黒瀬がどのように想定しているかについては、短い展評ということもあり述べられていない。

さて、葛西と黒瀬、両者に共通する違和感は、「芸術」という言葉にかかる「卓越」や「権威」の含意への期待や肩透かし、あるいはゲームというメディアの本質に対してのキュレーションのアプローチの仕方からくるものであろう。ゲームを自律したジャンルとしてとらえるならば(*1)、そもそも「ヴィデオ・ゲームミュージアム(*2)」や「ヴィデオ・ゲーム学(*3)」という本筋がまず整備されて良いはずなのだが、主催者側が自認しているようにこの展覧会が「周辺」の事例からゲームをとらえようとしているものであることは間違いない。

黒瀬は「ゲームショー」という言葉を否定的に用いているが、ここでは絵画や彫刻といった形態の作品を鑑賞するための展示ではなく、「ゲーム(にまつわるもの)を展示する」とは、いったいどのような営為であるのかを考える必要があるだろう。現在、ゲームを実際に体験することができる「展覧会」が開催されている。

© 埼玉県 / SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ

SKIPシティ映像ミュージアムの「あそぶ!ゲーム展 ステージ3:デジタルゲーム ミレニアム」は、実際の筐体でビデオゲームを体験できる展覧会シリーズの第3弾である。2015年に開催された「ステージ1」ではビデオゲームの誕生から始まり、「ステージ2」「ステージ3」と回を重ねてきたこの展覧会だが、今回は1991年から2001年までのゲームに焦点を当てる。

展覧会タイトルの通り、この展示は展示物を「鑑賞」するための展覧会ではなく、観客はそれぞれの筐体を「遊んで」周ることで展覧会を体験するものとなっている。展示では、アーケードゲームの筐体が多く稼働しており、「展示空間を周遊する」という導線との相性が高い展覧会であった。これは、家庭用のゲーム機は文字通り「腰を据えて」取り組むものであるということから必然的に要請される展示構成でもある。「ステージ3」では、グラフィックが2Dから3Dへと切り替わる過渡期でもあり、またアーケードゲームで対戦格闘や、「音ゲー」が勃興した時代の筐体に触れ、ゲームを実際に体感することができる。

ゲームグラフィックスとして《バーチャファイター》(1993)では、操作するキャラクターは3Dのポリゴンで表現されるようになったものの、背景は漠とした地平線となってしまっており、「遠近法を学んだ途端に、何もない空間を無闇に描き出してしまう」事態がまさにゲーム中に起こっていることは、最初期の3Dの事例として興味深い。

いっぽうで、縦スクロールシューティングゲーム《レイフォース》(1994)の企画書には「疑似3D」という言葉が用いられ、スプライト処理を用いた3次元描写によって、ゲーム中には高低差の概念が導入されている。プレイヤーが操る自機は、敵の高さによってショットとレーザーを使い分けることがゲーム性の中核となっており、その高低差は視覚的には明度の階調や、移動速度の違いによって表現される。《レイフォース》が「疑似」3Dでありながら、シームレスなステージの移動表現やスピーディな復帰演出などの高度なグラフィックと、低い軌道から接近してくる敵機にいかに対処するのかというゲーム性がマリアージュした状態まで高められているいっぽうで、バーチャファイターにおける3Dは、キャラクターを3Dモデル化してみた程度に留まる。

《レイフォース》の達成は、ゲームを3D化するためのモチベーションが明確であり、疑似的に表現された高低概念はすべて「ゲーム的に有意味な要素」であったことによるだろう(*4)。そしてその後のゲームにとって、3D空間はなくてはならないものとなっていく。ゲームは次第に3次元空間をゲーム的に有意味な空間――ゲーム化された3次元空間としてとらえていくようになる。とはいえ、それぞれのゲームを真に奥深くまでプレイしようとすれば、時間は1日で足りないものであることも確かであり、実際の展覧会では、それぞれの作品がゲーム史においてどのような達成であるのかを、文字資料や開発者インタビューなどで補足する形式をとっていた。

しかし、ゲームのパッケージや図版を通史的に並べていくのではなく、実際に体験できることによって、その歴史的な展開を体感させることに成功していたと言っていいだろう。平日の比較的混雑していない時間帯と休日とでは、体験できるものもまた大きく変わってくる展覧会でもあるだけに、この展示が常設であればなお、その意義は深いものとなるだろう。

さて、メディア・アートの展覧会において、インタラクションできる作品が存在することは普通のことであるが、ビデオゲームにおいてはそのインタラクションによる「没入」の程度は、一般的にメディアアートに比べはるかに高い。没入したうえで、それが面白いかどうか。その面白さはどのような面白さかこそがビデオゲームにおいては問題となる。これは、近年のゲームが、どんどんと没入できる度合いを高めているということではなく、「ステージ1」での初期のビデオゲームにおいてすでに、「インタラクションに没入できること」は当然の前提であった(*5)。

ときに展示芸術はいっときの享楽ではなく、「反省」を促す形式でもある。とくにファインアートの前提には、この反省性――それは近代絵画においてはイリュージョンを破綻させるというモチベーションとして現れたわけだが――が存在している。つまり、「ゲーム」と「展覧会」には、「没入」と「反省」という基本的には相反する鑑賞体験が存在しており(*6)、「ゲームの展示」には、この2つをいかに止揚するのかこそが問われるものとなる。

Galerie Thaddaeus Ropacでの展示風景(2014) 撮影=Philip SERVENT

そのように考えると、「イン・ア・ゲームスケープ」においては、土居にとってのインタラクションはアニメーションという「映像」の領域との差異として存在している。いっぽうで、谷口の紹介するインタラクションを剥奪された映像もまた、ゲームを用い、ゲーム内の世界を前提としているものの、形式としては映像作品といえるだろう。これは黒瀬が期待するような、モダニズム的な「ゲームによるゲーム批評」とは異なっている。

ではしかし、「ゲームにまつわるアート」とは、ゲームという没入装置を無効化し、既存ジャンルによって回収するという特権的な振る舞いをする作品群ということになるのだろうか? 展示芸術(の蓄積を前提とした者)にとって、ゲームに応答する要素があるとすれば、それは「没入」を「反省」することにほかなるまい。そしてそれは、じつは谷口らが作品で実現していたことだ。

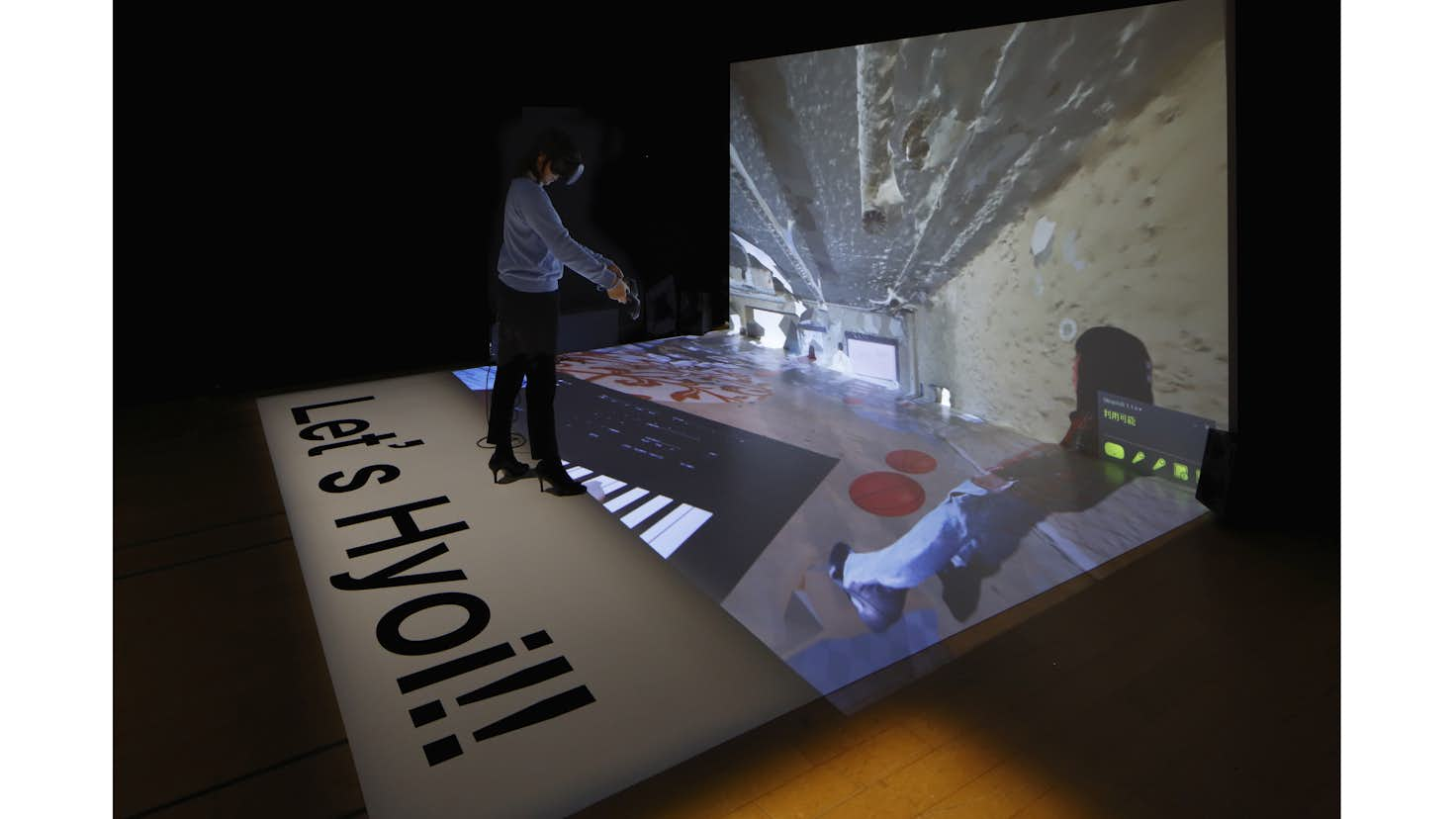

撮影=木奥惠三 写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

ICCの「オープン・スペース 2016 メディア・コンシャス」展で展示されていた谷口の《私のようなもの/見ることについて》(2016)は、プレイヤーが谷口自身の姿をしたアバターを操ってプレイする作品だ。作品には2人の谷口アバターが登場し、プレイヤーが操作する谷口アバターと、自律的に動く谷口アバターがおり、それぞれの視点に対応した画面がプロジェクションされる作品である。2人のかたちはまったく同一であり、その2つはプレイヤーがインタラクションできるか否かによってしか区別できない。必然的に、プレイヤーは谷口の形をしている/していないという見た目による区別をキャンセルせざるを得なくなり、自身とまったく異なる形態の谷口アバターに対してインタラクションを介した同一化(=没入)を行うことになる。

この視覚的な混乱と、インタラクションによる確証を経た鑑賞者は、映像の終わりに部屋が明るくなる瞬間に、自分自身の身体について、それが誰の手であるのかの確証を一瞬疑ってしまうのだ。この作品はまさにゲームの持つ「没入についての反省」を体験させてみせる作品だと言える(*7)。

この作品は「ゲームによるゲーム批評」でもなければ、「ゲームを借りた映像作品」でもなく、ゲームという没入装置を用いて制作された優れた「メディア・アート」にほかならない。そしてメディア・アートが中心に据えられていれば、周辺の事例紹介はメディア・アートを豊かにとらえるための事例として、まさにこの展覧会がメディア・アートの展覧会であることを示し得ただろう。

撮影=木奥惠三 写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

*1ーー当然、自律した1ジャンルである。

*2ーードイツ・ベルリンには、ヴィデオ・ゲームミュージアムが存在するが、日本にそのような公的研究機関はない。

*3ーー松永伸司『ビデオゲームの美学』(慶應義塾大学出版会、2018)は、まさにヴィデオ・ゲームを理解するための美学理論的な枠組みを提供せんとする仕事である。

*4ーーこのような体験を経て「イン・ア・ゲームスケープ」展でのハルン・ファロッキの《パラレル I–IV》(2012〜14)を鑑賞すれば、より立体的にゲームグラフィックスの歴史を理解できるだろう。

*5ーーもちろん、技術的な「磨き上げ」は当然行われており、商品としてこの部分の開発に多くの時間と労力が割かれていることはたしかだ。初心者が「ゲームらしきもの」をつくろうとする最初のハードルは、まさにこの没入させることができるか否かという点にあろう。

*6ーーこれも論を俟たないが、ゲームに日常的に取り組むものは「没入しつつそれを反省している」という状態を容易に経験する。黒瀬の主張は、エンターテイメント性を維持しつつ、批評性を持つ作品、つまり「ゲームによってゲーム批評を行う」作品こそをまず見るべきだとするモダニズム的な態度だといえるが、そのようなゲームであれば、なおのことプレイヤーは反省を促されるだろう。

*7ーーそして海野林太郎が個展「サスペンデッド・エクスプローラー!」展(EUKARYOTE、2018)で示したものもまた、ゲーム的なフィールドの探索の視線によって、映像体験が変質することを感じさせる作品であった。平地をただ移動していく映像などは、通常「たんなる退屈な映像」になるにもかかわらず、鑑賞者が一度その場所をゲームフィールドとして眼差せば、途端に攻略可能な3次元的な空間として立ち現れてくる。これは、ゲームをプレイしていないにもかかわらず(つまり、プレイヤーとしてのインタラクションを剥奪されているにもかかわらず)、誰かがプレイした様子を記録した「実況動画」を退屈せずに見続けてしまえるのはなぜか、という問題にも通じている。作品は「インタラクションが可能である」と眼差すものが信じることによって、鑑賞体験が変質するということだ(これは、実際にインタラクションが実装されているかいないかという問題とは異なることを海野作品は示している)。さらにいえば、これは映像でない場合でも発生しうる。というのも、たとえば絵画もまた、筆とキャンバスのインタラクションの痕跡であり、筆を違う場所に置く可能性がどのように開かれていたのかを想像しながら鑑賞することが可能だからである。あるいは、ドット絵のドットをどこに置くのか。彫刻をどのように削り出すのか。すべて作品において問いうる、本質的な問いなのである。