絵が透き、通る。椹木野衣評「みよし展」

新潟県の画廊「新潟絵屋」で開催された「みよし」展を美術批評家・椹木野衣が評する。60年代よりオーストリアのウィーンを拠点に活動したみよしと、画商・随筆家であった洲之内徹の出会いにフォーカスしながら、その作品群を読み解いていく。

絵が透き、通る

「みよし」の絵を見に東京から新潟に出た。こんなふうに書くと、みよし、とはいったいなんなのかよくわからないかもしれないが、れっきとした作家の名前なのだ。当初は 「MIYOSHI」の名でコラージュをつくっていたようだけれども、その頃のものは見たことがない。もっとも、わたしがみよしの本物の絵を見るのは今回が初めてで、というより本物を見るのを待ち焦がれていたと言ってもいい。わざわざ「本物」などという大仰な表現をわたしは普段使わない。でも、今回はそのように呼びたい気持ちだ。というのも、わたしはみよしの絵を印刷でしか見たことがなく、いつか見る機会はないものかと案じていたからだ。

「本物」といい「案ずる」といい、今時の情報社会ではほとんど意味をなさないような言葉だけれども、絵に限って言えば、うまく機会を得なければ、ずっと見ることができないままだ。実際、わたしにとってみよしの絵は、そんな絵だった。みよしは1969年頃からずっとオーストリアのウィーン暮らしで、自前で習得した技法を通じ73年に同地で初個展を開いて以来、制作の場も発表の機会も生活の拠点もずっとウィーンであり続けたからだ。

そんなみよしの絵が日本国内で知られるようになったのは、画商で随筆家でもある洲之内徹が、『芸術新潮』での連載「気まぐれ美術館」で取り上げたのがきっかけだった。というより、みよしのほうから洲之内に絵を見てもらいたく、わざわざ日本へ一時帰国したのだ。1978年のことだった。いくらみよしが洲之内の愛読者だったからといって、あまりないことだと言わなければならない。だが、それが功を奏して、みよしは洲之内に高く評価され自信を得る。そして満を持して翌年、戻ったウィーンで開いた個展は大きな評判となる。

わたしはこんな画家との出会い方ほど興味深いものはないように思う。ほとんど投瓶通信のようなものだからだ。投瓶通信とは文字通り、瓶に便りを詰めて海に流し、いつか誰かのもとへたどり着くのを待つ通信の手法だ。たどり着く宛先も保証も一切ないのだから、これを通信と呼んでよいものか判断に迷うが、突き詰めて考えてみれば、すべての通信にはそのようなところがある。SNSだって、通信の速度が極度に短縮されているだけで、当てのなさという点では同じだろう。

そんな洲之内の「気まぐれ」な便りが、思いもよらず、ウィーンで暮らす画壇とも美術界とも無縁なみよしのもとに、いつの頃からか定期的に流れ着いていた。受け取ったみよしは、会ったこともない未知の送り主に絵を見てほしいあまりに日本へと一時帰国して、銀座の雑居ビルに入った小さな画廊を訪ねたのだ。そして、そんなみよしの絵に惹かれた洲之内とのあいだにはその後、本物のやりとりが生まれ、1986年、87年に洲之内の営んだ現代画廊での個展に結実する。ちょうどその頃から銀座の画廊を見て回り始めたまだ20代だったわたしは、「現代美術」という先端的な表現と首っ引きで、見ようとすれば見られたはずの現代画廊(それが「現代」と名付けられていたのも皮肉だが)でのみよしの個展には足を運ぶべくもなかった。いま思えば残念なかぎりだが、洲之内もみよしも亡くなったいまになって、21世紀も20年代となって、新潟の地でようやく見ることができたのだ。それこそ僥倖と呼ぶしかないだろう。冒頭で、東京から新潟に「出た」とわざわざ書いたのには、そのような気持ちが多少なりとも反映している。

もっとも、大事なのはみよしの絵だ。すでにふれた通り、最初、みよしはコラージュを手がけていたらしい。だが、洲之内のもとを訪ねた頃は鉛筆画を描いており、ウィーンで最初に評価を得たのも鉛筆画だ。この鉛筆画は今回の展示でも全体の半分ほどを占めていて、わたしにしてみればどれも初めて実際に見るものばかりだが、強く心惹かれるものばかりだった。一見するとなんの変哲もない土地の風景なのだが、よく見ると構図をかたちづくるパースが随所で狂っている。いや、じつのところ、正確すぎるパースで描かれた製図のような絵のほうが、実際にわたしたちが外界と接するときの体験に比して言えば「狂っている」。その意味で、写真はそのままではやはり「絵」ではないし、写真が「絵」になるためには様々な工夫をしなければならない。ところが、みよしの鉛筆画は最初から、網膜に映る機械的な外界の投影をスッと通り過ぎて、わたしたちの内側に入り込んでくる。だが、それはあくまで「絵」なので、それ以上の主張はしない。ただ、そこに佇むのだ。喜怒哀楽とか、そういうものには一切働きかけない。だから、みよしの絵は本当に静かに感じられる。静か、といっても絵に音がないのは当たり前のことなので、この場合には無色透明と言ったほうがいいかもしれない。そして事実、みよしの鉛筆画には「色」がない。けれども、画材が鉛筆だからといって、色がない世界を端的に立ち表すのはとても難しいことだ。その難しさが、具体的な画面であえて言えば、目前にある(「絵」となっていない)現実や日常からの微妙なずれとして、みよしの描く端端を通じて「絵」に置き換えられ、それが「狂い」(具体的には線や影)のように見えている、ということなのだ。それがなんと類い稀なことか。

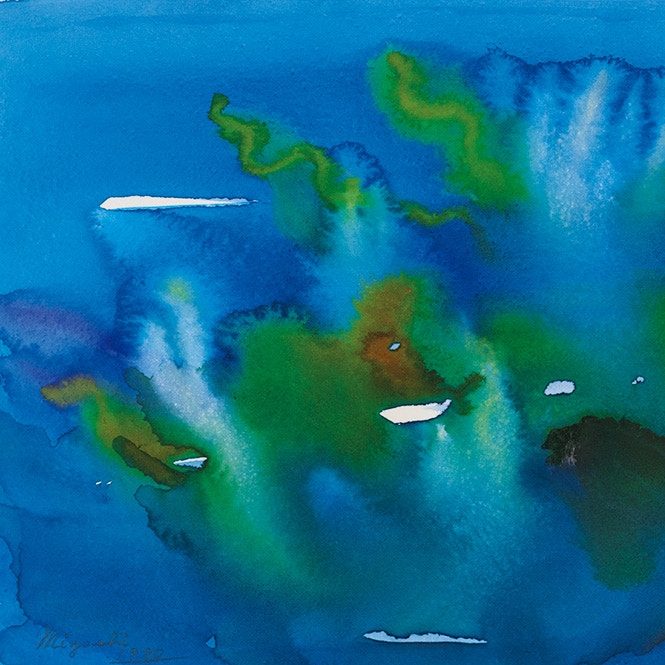

これらの鉛筆画と対照的なのが、その後、みよしが始めた水彩画である。これもまた鉛筆画と比して考えるなら、色だけの世界と言いたくなる。絵具が水で溶かれて紙に定着する。そのことが、みよしの絵の代名詞ともなったエーゲ海を旅した印象をもとに描いた海の連作ほど、端的に私たちの目の前に立ち現れたものはない。だからこの場合、エーゲ海というのはあくまで初発の目の入り口であって、その先にあるのはもっと純度の高い色の経験だ。事実、みよしの絵はエーゲ海を出発点にしていても、海をどのような角度でどのように映し取ったものかは判然としない。というより、そのような見方をするかぎり、みよしの海の絵は「海の絵」になってくれない。かといって──これが重要なのだが─みよしの水彩画の連作は抽象画というわけでもないのだ。それは、具象とも抽象とも、両者の折衷とも異なる枠組みでしかとらえることができない。そもそもカテゴリーが異なるのだ。強いて言えば、これらの絵を通じてわたしは、たったいま「水彩画」を見ている、という気持ちになる。そこでは、エーゲ海を水彩で描いた、のではなく、エーゲ海を通じて水彩画が見える、という逆転が起きている。しかも、それはみよしの水彩画を通じてしか絶対に見えてこない「海」なのだ。そのような「絵」に具象も抽象もありはしない。

これらのほかに今回の個展では、タンポポの綿毛が草原で舞い散る、水辺を思わせる水彩の連作が出されている。本文でふれた鉛筆画や水彩画は、いずれも、みよしが住むヨーロッパを連想させるものだったが、ウィーンも河の街で水辺の草原ではタンポポが咲くかもしれないけれども、それを念頭に入れてなお、みよしが生まれたどこか日本列島の景色を思わせるものがあった。1987年の洲之内の死後、みよしと日本のあいだにはおのずと距離が生まれ、その後の消息は関係者でも詳しくわからなくなっていたが、本展では没年が2001年と明記されている。としたら、もしかしたらこれらの連作では、みよしの原郷が絵を通じて取り戻されつつあったのではないか。あえてそのようなことを言うのも、みよしはある意味でずっとそれ(心のうち)を描き続けてきたとも言えるし、もっと言えば絵を描くこと自体が、際限なくどこかに帰り続けること(洲之内の「帰りたい風景」)以外のものではないはずだからだ。

(『美術手帖』2024年10月号、「REVIEW」より)