銃後の女性たちからとらえる「戦争の空気」。能勢陽子評「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」、「爆心へ」

戦後80年の今年、日本各地では戦争を題材にした展覧会・アートプロジェクトが多く開催された。そのなかから、「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」(東京国立近代美術館)およびコレクティブ「爆心へ」の試みをレビュー。銃後の女性に着目し、戦争をめぐる新たなナラティブについて考える。

不安と願い、反映する展覧会

「戦後80年」であり、「昭和100年」でもある2025年の夏、戦争を主題とする多くの展覧会が開催された。2022年にロシアがウクライナに侵攻し、2023年にイスラエルが圧倒的な武力でガザへの攻撃を続ける世界で、「戦後80年」はこれまでの周年とは違った響きを持つだろう。「戦争の世紀」といわれた20世紀は過去のものではなく、戦争が起きてしまえばもう戦後の周年を数えることはできなくなる。もはや戦地に赴いた人々から直接話を聞くことは叶わず、空襲や疎開などの戦時下の生活を覚えている人々も徐々に少なくなっていくなかで、戦争のリアリティはますます薄れつつある。しかし世界情勢を眺めれば、戦争は遠い国の話ではなく、いつそこに巻き込まれてもおかしくないという不安が湧いてくる。

「戦後80年」は、どのような区切りで、それはどのように現在へと続いているのか。過去は過ぎ去った現在であり、未来はこれから必ず訪れる現在である。終戦とともに、「軍国主義と戦争」の戦中から「平和主義と経済」の戦後へと、ガラリと変わったわけではない。そこには、一国史に集約できない無数の生があった。今夏開催された展覧会やプロジェクトの多くは、これまであまり戦争の表象や語りの主役になってこなかった人々にも焦点が当てられていたように思う。戦争画から同時代の報道や広告などの資料、そして直接戦争を知ることのない現代作家たちによる多様な媒体と手法による作品は、戦場の兵士のみでなく銃後の女性や子どもたち、戦争に抵抗した人々だけでなく積極的に協力した人々、そしておそらく国民の大多数を占めていたであろう、命を賭けた反抗も能動的な協力もできなかった人々──これらすべての人々を掬い取っていた。まず世界恐慌が起き、強国がブロック経済を形成して、軍部が戦争へと突き進んでいったと、おそらく私たちはそんなふうに考えている。しかし戦争には、国家間の領土問題や植民地をめぐる覇権争いだけでなく、宗教や伝統、時代や地域により異なる正義が複雑に絡み合って起きてくる。戦中に制作された美術作品を現在の文脈で見直したり、現代作家たちの多様な試みを介して浮かび上がってくる当時の人々は、白黒図式に当て嵌めることのできない、戦争の複雑さを知らせてくれる。それは、いまもっとも重要な問いであるはずの、なぜ人々は戦争へと押し流されそれを止めることができなかったのか、ということを考えさせる。

「戦後80年」を機に、予想していたより多くの展覧会やプロジェクト、関連企画が開催されたことは、現在の私たちの不安や願いの反映であるといえるだろう(*1)。本稿では、戦争への多角的なアプローチのなかから、戦中に絵画を描き、また時を超えて取り上げられた銃後の女性たちを通して、当時の社会に行き渡っていた「戦争の空気」を捕まえてみたい。

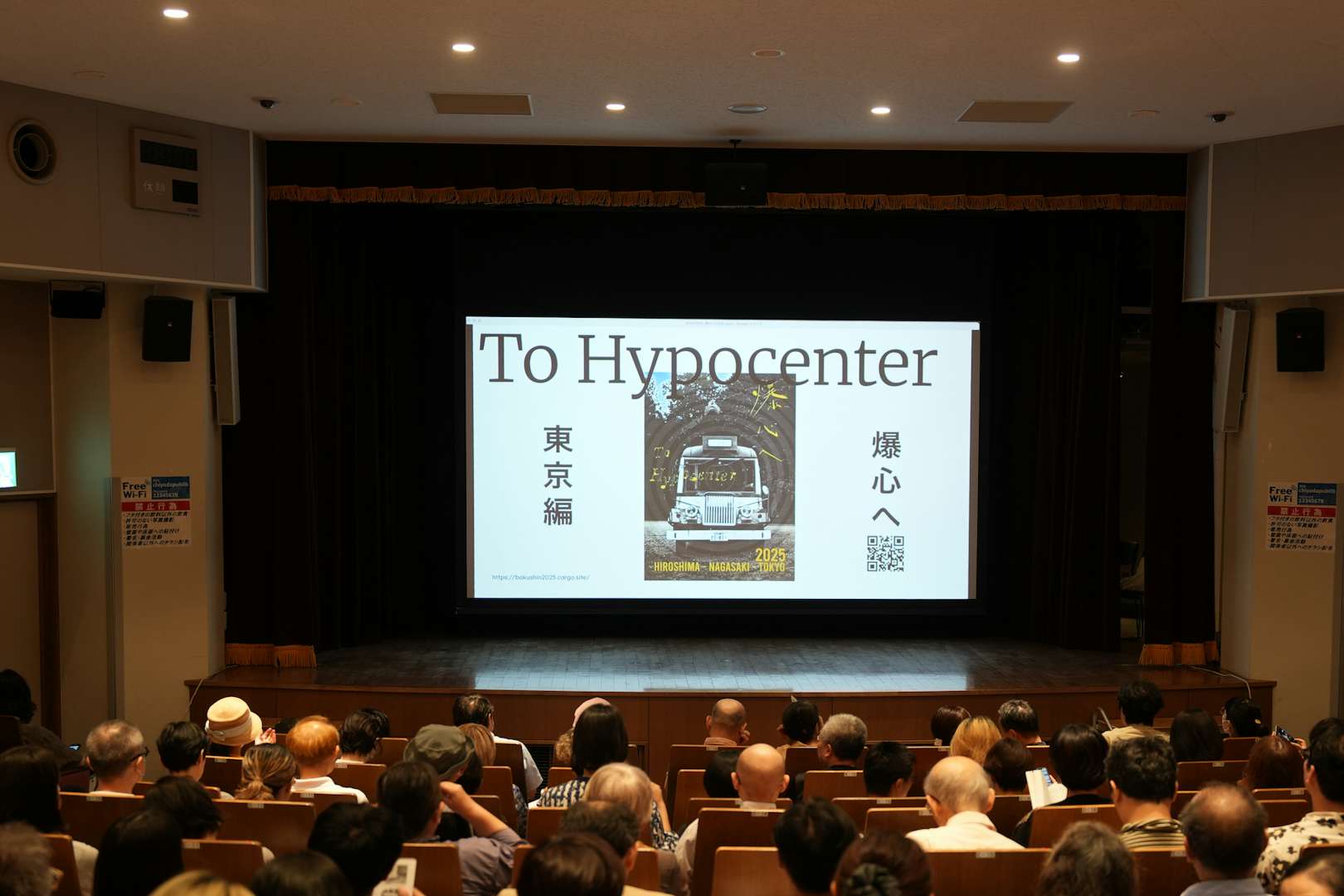

*1──2025年夏に開催された戦争に関わる展覧会で、筆者が足を運ぶことができたのは以下の通り。「自由を扶くひと 望月桂」(原爆の図丸木美術館、4月5日〜7月6日)、「被曝80年企画展 ヒロシマ1945」(東京都写真美術館、5月31日〜8月17日)、「戦後80年《明日の神話》次世代につなぐ 原爆×芸術」(川崎市岡本太郎美術館、7月19日〜10月19日)、「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」(東京国立近代美術館、7月15日〜10月26日)、「被曝80周年記念 記憶と物 モニュメントミュージアムアーカイブ」(広島市現代美術館、6月21日〜9月15日)、そして美術館ではないが、「多孔的なアーカイヴ・探照」(思文閣銀座、6月6日〜6月28日)、「演劇は戦争体験を語り得るのか—戦後80年の日本の演劇から」(早稲田大学坪内博士記念演劇博物館、5月12日〜8月3日)、「戦場の女 チェン・チンヤオ」(eitoeiko、7月23日〜8月23日)、そしてバスツアーや上映会を行った「爆心へ」(「爆心へ」実行委員会、8月15日・8月16日)である。このほかにも、今夏には博物館や資料館で、戦争を主題とする多くの展覧会が開催された。