シリーズ:これからの美術館を考える(10)

日本の美術館はコレクション情報をどう扱っていくべきか

昨年5月に政府案として報道された「リーディング・ミュージアム(先進美術館)」構想。これを発端に美術手帖では「これからの日本の美術館はどうあるべきか?」をテーマに、様々な視点から美術館の可能性を探るシリーズを掲載してきた。第10回は、国立西洋美術館で学芸課情報資料室長を務める川口雅子が、美術館の根幹を成すコレクション情報の重要性と、その未来について提言する。

美術館コレクション情報のあるべき姿とは?

美術品の価値はどうすれば高まるのか。アート市場活性化の議論のなかで投げかけられてきた問いだ。その答えを探るなかで情報の担う役割がにわかに脚光を浴び、すでに国レベルの取り組みも一部始まっている。たとえその発端が美術のもたらす経済波及効果への期待感にあったにせよ、情報というものが美術館の未来をめぐる議論において俎上に載せられたことをまずは歓迎したい。

しかし気になるのはその中身である。新しい政策が現場に落とし込まれていくとき、従来の取り組みをたんに表紙を変えただけで使い回すといった話にならないことを願う。過去にもデジタルアーカイブの号令のもと多くの施策が進められてきたが、「一般の方々にわかりやすく」ということが主眼とされ、美術館や美術市場に関わるプロフェッショナルな課題は視野の外に置かれていた。

そのためいままで取り上げられてきた作品情報は、作品の「もの」としての側面を説明するデータが主体となっている。具体的には、画像や「作家名」「作品名」「制作年」「技法・支持体」「サイズ」「所蔵館」などだ。これらを集約するシステムの代表格である文化遺産データベースは、長年の取り組みによってデータ量は増えたが、大部分を占めるのは上述したような説明的データであり、英語併記も欠く。このため国内外の美術関係者が活用するリソースとはならず、ましてや美術品の学術的評価に結びつくようなものにもならなかった。この例を筆頭に、既存システムの多くが似たような状況にある。

平易であることが重んじられた従来のシステムに限界があるのは仕方ないが、今後はそれに代わる国際動向やニーズを踏まえた本格的な情報基盤が必要である。その意味では、最近の愛知県美術館のウェブサイト全面刷新は快挙であった。メディアにも注目されたパブリック・ドメインの作品画像解放などは国内最先端の事例であり、その背景には美術館の今日的課題に対する冷静な分析があるように思う。本稿では少し視点を変えて、いま注目される作品価値の向上という関心をふまえ、美術館のコレクション情報は今後どうあるべきかを考えたい。

オークションで影響力を持つ来歴情報

本シリーズでも確認されてきたとおり、美術品の市場での価値と美術品自体の価値とは必ずしも一致するものではない。けれども「市場活性化」から始まったこの議論のなかで、市場、とくにオークションの状況を知ることは無意味ではないだろう。

美術品の金銭的価値を左右する要因は「作者・様式の知名度や人気」「希少性」「物理的状態」「来歴」である。そう端的に言い切るのは、2013年に再版されたアート・コレクター向けの書籍『アート・マーケット・リサーチ』(マクファーランド社)だ。同書は、美術市場が一部の富裕層に独占されていた時代から、幅広い社会階層に裾野を広げ拡大発展してきたことを背景に出版されたガイドブックである。そのなかでオークションは、画商と買い手とのプライベートの取引と異なり、落札結果が公にされ情報にアクセスしやすいこともあって重要なソースとして参照されている。

オークションはときとして所有者がセレブリティであるという話題性で人々の購買意欲を煽り立てる。これは先に挙げた諸要因のうち、「来歴」すなわち所有者が誰から誰へと移り変わってきたかという歴史を応用した格好だ。最近では2018年5月、米富豪ロックフェラー夫妻コレクションのニューヨーク・クリスティーズでの競売が大きな話題となり、個人コレクションの競売史上最高の落札総額約910億円を記録した。

そのロックフェラー・コレクションの出品データは落札結果とともにクリスティーズのウェブサイトでアクセス可能である。公開データの充実ぶりには目を見張るものがあるが、そのハイライトがパブロ・ピカソの《花かごを持つ少女》(1905)だ。本作はピカソやマティスを支えたコレクターとして知られる米小説家ガートルード・スタインの旧蔵であり、そのことが来歴データとエッセイによって強調されている。つまりロックフェラー家とスタイン家というふたつの名家に所有されたことが、作品のストーリーとして提示されているのだ。こうした戦略的な情報提供の影響もあったからか、落札額は約125億3000万円に達した。

このようにセレブリティの名前で箔をつけるのは極端なケースで、すべての作品に当てはまることではないが、今日のアート市場で来歴の重要性が高まっているのは事実だ。言うまでもなく、その背景には第二次世界大戦におけるナチス・ドイツの略奪品問題がある。ここでその問題に深入りすることはしないが、コレクションの継承に社会的責務を負う美術館はもちろんのこと、個人コレクターであっても、略奪や盗難品の可能性のある作品を手に入れたいとは望まないだろう。その不安を取り除くのが来歴情報であり、来歴に空白がなく疑義を呈する余地がないということが正当な所有権を保証することになるのだ。裏を返せば、来歴が曖昧で記録の乏しい作品は相対的に価値が下がることにもなる。

だがこんなふうに来歴について力説すると、日本近現代美術は無関係だと白い目で見られることがある。果たして本当にそうだろうか?

2014年6月、サザビーズ・パリで具体美術協会を代表するアーティスト・白髪一雄の《激動する赤》(1969)が落札された。その前年にニューヨークのグッゲンハイム美術館で具体美術協会の大回顧展が開かれており、それがオークションを成功に導いたということもあったようだ。もちろん美術館の側から見ればあくまで結果論にすぎないが、落札価格は約5億4000万円に上った。《激動する赤》の出品情報には、「みどり会」すなわち大阪の日本万国博覧会の展示パビリオンの主催者が所有し、次いで1971年に現所有者が同会から直接購入した来歴が記されている。また1970年に大阪万博みどり館に出品されたという展覧会歴も記載されている。この来歴・展覧会歴データによって、同作品が大阪万博での展示に直接関わる作品であることが保証されている。このように戦後日本美術でさえ、来歴情報と無関係とは言えないのだ。

来歴が重視されるのはオークションに限らない

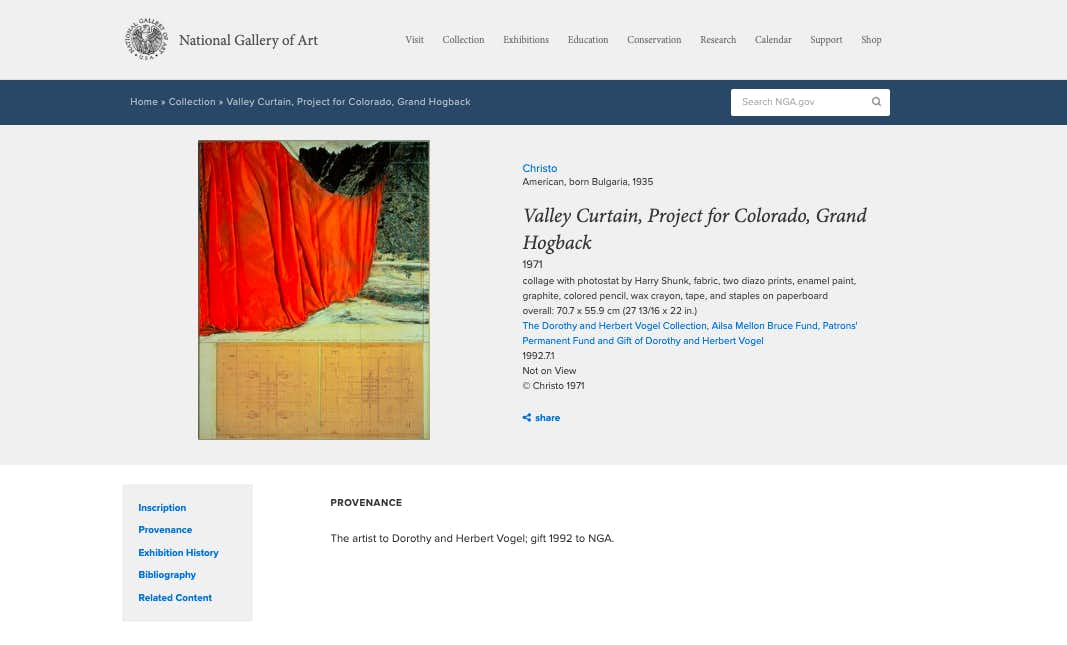

来歴重視の傾向はオークションに限られる話ではない。数年前のことだが、映画『ハーブ&ドロシー アートの森の小さな巨人』とその続編が日本でも話題になったことを覚えている人もいるだろう。現代美術コレクター、フォーゲル夫妻が全米の美術館に作品を寄贈する実話を描くドキュメンタリー映画だ。実際にワシントンのナショナル・ギャラリーに夫妻が寄贈したクリストのある一点について、美術館ウェブサイトは夫妻が作家本人から入手し、1992年に美術館に寄贈した経緯を記している。映画にも垣間見えた作家からコレクターへ、そして最終的には美術館へという所有権の変遷が解説文というかたちではなく端的な来歴データのかたちで示されているのだ。

また折に触れて引き合いに出してきたことだが、海外の主要美術館が公開する浮世絵の情報はじつに詳しい。大英博物館の葛飾北斎《神奈川沖浪裏》(1831)などは「落款・印章」といった記述的データから「来歴」「展覧会歴」「文献」にいたるまで日本の美術館よりはるかに緻密なデータを持つ。近年日本でも日本美術の国際発信強化が叫ばれているが、じつは日本美術でさえ海外で人気のある分野はすでに後塵を拝している状況があるのだ。

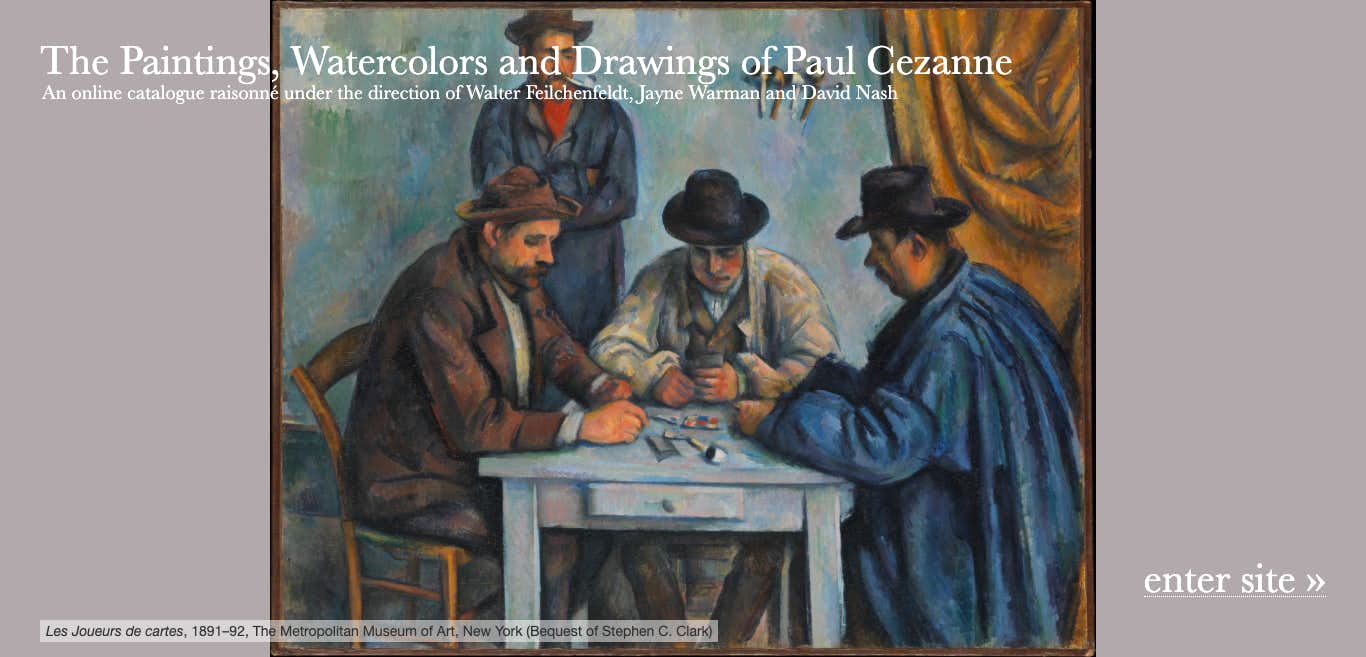

さらに信頼性の高いリソースとして美術館と市場の双方で活用されるカタログ・レゾネにおいても来歴は重要だ。生誕180周年を記念して2019年1月19日に大幅に更新されたセザンヌのオンライン版カタログ・レゾネは、やはり詳細な「来歴」「文献」「展覧会歴」を収録・公開する。その豊かなデータの前提として、ヴェントゥーリ(1936年)、リウォルド(1984、1996年)といった伝統的なカタログ・レゾネ以来の膨大な研究の蓄積があることは言うまでもない。

このように世界では美術品を扱うあらゆる場面において、その作品はどのような来歴を持つかということが重視されている。そしてそれは作品の価値づけとも結びつく。日本でさかんに喧伝されているデジタル化の文脈では、来歴はほとんど等閑に付されているが、この状況を変えない限り、日本の発信する情報が国際競争力を獲得することはおそらく難しい。

来歴とエビデンス

コレクション情報で来歴を扱うべきとはいっても、いざ実行するとなると容易なことではない。私も勤務先の国立西洋美術館で来歴のウェブ公開に取り組んできたが、それができるのは歴代キュレーターたちの調査研究の蓄積があるからこそであり、それなくしては情報部門などが単独で太刀打ちできることではない。ウェブ公開の継続の難しさも身に染みてわかっているつもりだ。

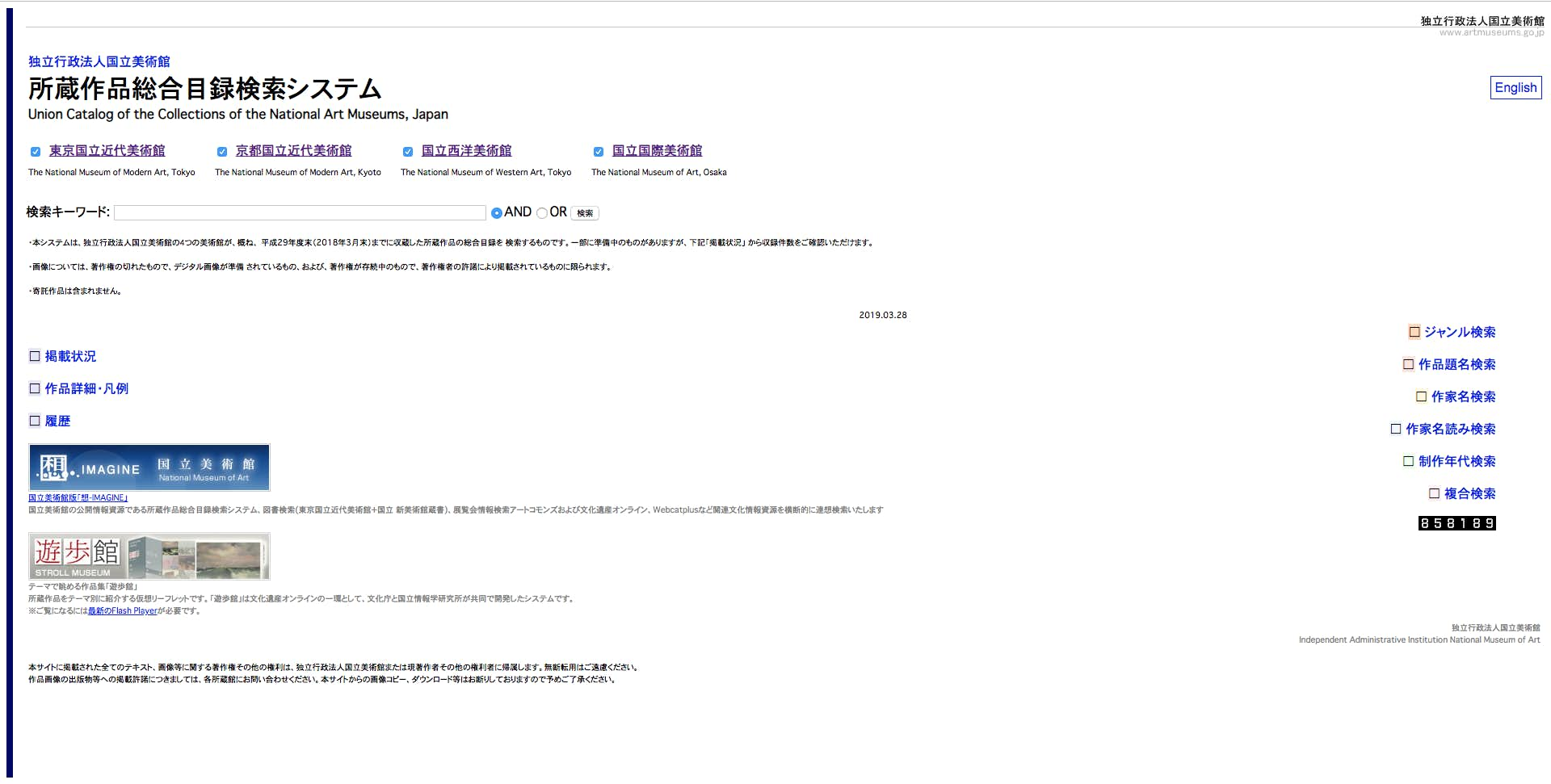

こうしたなか、独立行政法人国立美術館でも情報について新たな取り組みを行うことになった。そこには、全国の美術館に向けてモデルケースを示そうという組織トップの強い決意がある。そのなかで実施したことのひとつが来歴を核としたコレクション情報の強化である。国立美術館は傘下の4館のコレクションを総合的に検索可能にする所蔵品目録を公開してきたが、より実用性の高いものに仕立て直そうと、「来歴」「文献」「展覧会歴」の項目を新設することになったのだ。

作業部会の一員として私も当初よりプロジェクトに関わってきたが、立ち上げから最初のデータ公開に漕ぎ着けるまでじつに4年の歳月を要した。難航の理由はさまざまあるが、そのひとつが完全主義の横行だ。「コレクション全部についてやり遂げるのは無理」という思い込みが強烈なブレーキの役割を果たすといったことは、当法人に限らずよくあるのではないだろうか。しかし海外の一流美術館であっても、作品によって情報に粗密があるのは当然であり、たとえばメトロポリタン美術館では数行にもわたる来歴情報があるいっぽう、遺贈者の名前といった最低限の来歴情報しかない場合もある。まずは主要作品から優先的に取り組むといった柔軟な思考が必要だ。

さらにプロジェクトで再認識されたのは、データの裏付けとなる資料の重要性だ。というのも来歴などのデータ作成にあたり、カタログ・レゾネが手に入る海外作家はそれを足がかりにできるが、そうではない日本人作家の大半は糸口を掴むことさえ困難なのだ。作品の関連論文が展覧会カタログや研究紀要にあればそれが出発点となりうるが、そうしたアプローチが可能かどうかはその論文が当該作品と紐づけされているかにかかっている。つまり単に掲載誌を所蔵するだけではなく、該当個所のコピーを作品毎にファイリングするという一手間がかけられているかが分岐点になるのだ。

こういった作品に関する記録の蓄積を「ドキュメンテーション」ともいうが、もし作品データベースが導入されているならば、そのドキュメンテーションの蓄積をいかに作品データと結びつけるかが重要だ。紙媒体のドキュメンテーション資料整備を実践する美術館は少なくないと思うが、それとデジタル・データによる情報公開は多くの場合乖離しているのではないだろうか。ここにこそ日本の美術館が抱える情報発信力の弱さの原因がある。

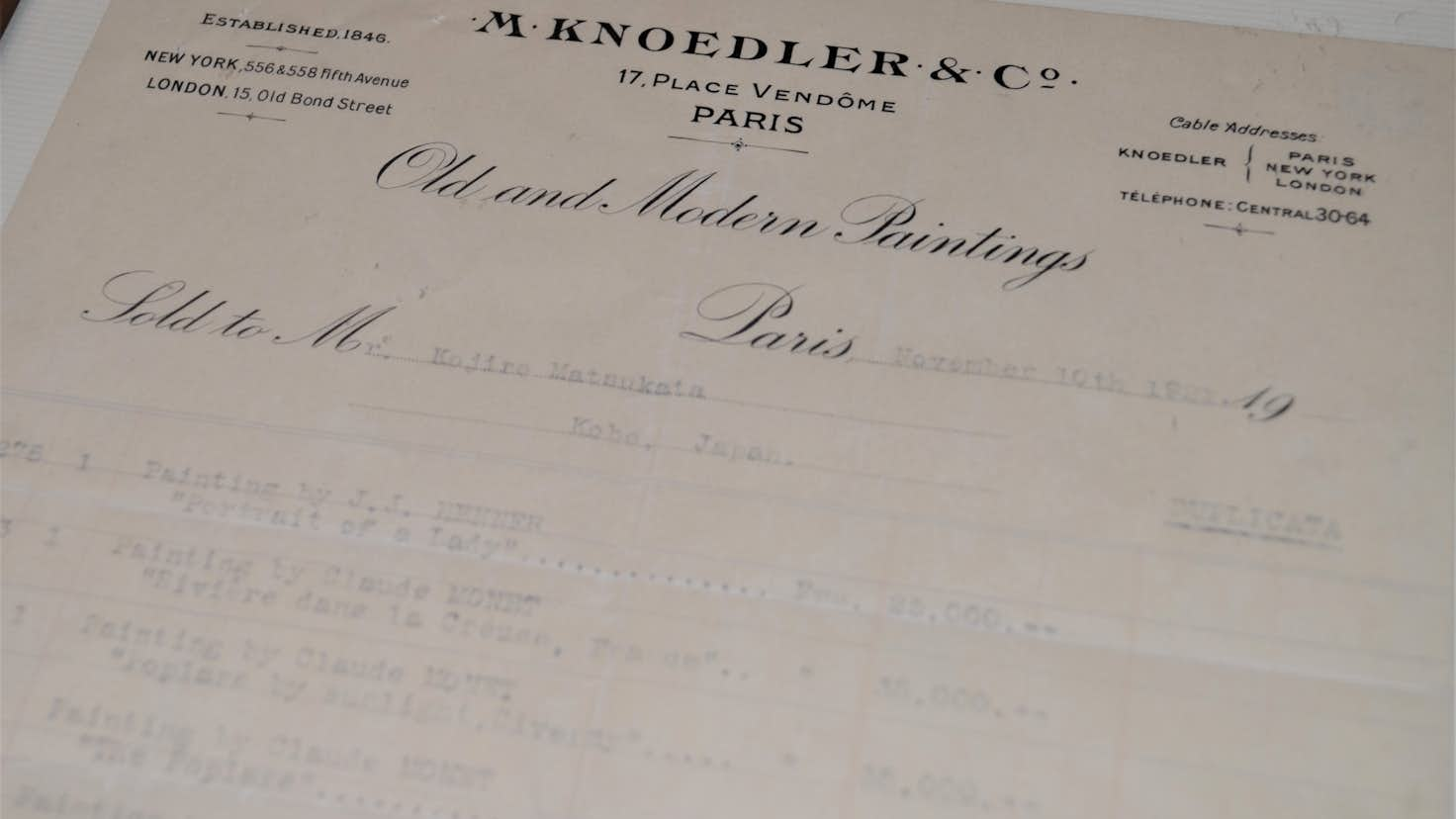

このようなドキュメンテーション資料のほか、美術館には作品収集業務の過程で生み出される業務文書もある。基本的には組織の活動記録として部門別・業務別に綴られ、最終的には専門用語で「機関アーカイブ」と呼ばれる一群として保存されるべき文書群だ。来歴データの場合、美術館の受入れ年度や受入れ先の根拠となるのはそのような購入や寄贈に関する記録である。

このようにコレクション情報の充実・強化は館内のドキュメンテーション資料やアーカイブ資料のありようと不可分の関係にある。来歴データの編集はそれらの資料の裏付けがあってこそ初めて可能になるのだ。勤務先の松方コレクションの作品調査で同僚と企業を訪問したときのことだが、松方旧蔵の根拠となる資料を可能ならば見せてほしいと願い出たところ、「エビデンスですか」と問い返される場面に私は何度か遭遇した。まさにそのエビデンスがなければ来歴情報は信頼性の低いものとなる。

アーカイブの整備と作品価値の向上

ここまで、美術品の情報のなかで来歴が大きな役割を果たしており、その来歴情報の編集のためには裏付けとなる資料が必要ということをみてきた。つまりコレクション情報の充実には、各館におけるドキュメンテーションやアーカイブを含む総合的な資料基盤の確立が必須であり、またこのことを敷衍すれば全国の美術館図書室や研究所といった美術研究拠点をいかに強化するかということにも関わってくるだろう。

上述の国立美術館作業部会は、こうした俯瞰的視野を持って作品情報以外の問題にも取り組んできた。アーカイブの問題もそのひとつである。数年前から指摘されてきたことだが、美術館が作家遺族から日記や手紙など作家資料の寄贈を受けても、しまい込まれたまま外部と共有されないという問題が各地で起きており、またそれと表裏一体をなすように、日本美術資料が海外に流出しているということが危機感をもって報告されるようにもなっている。

そこで全国の美術館に収蔵される作家資料に着目し、何がどの館に保存されているかを統合的に把握する手段がないことを課題ととらえ、全国的な資料所在目録の作成を視野に入れつつ、国立美術館に限定した収蔵資料所在目録プロトタイプの作成などを検討した。いま、この構想はかたちを変えて、全国美術館会議へと舞台を移し、情報・資料研究部会が主導する全国アーカイブ資料所在調査へと大きく展開しつつある。

国内のアーカイブ資料がよりよく活用できるようになれば、来歴情報の充実も大いに期待できる。実際欧米では、来歴研究の興隆を背景に、ゲティ研究所やフリック・アート・レファレンス・ライブラリーといった主要な美術図書館がアーカイブ資料所在便覧をウェブで公開するようになっている。そういったツールを活用すれば、例えば先に言及したコレクターのガートルード・スタインについて、関連のアーカイブ資料がイエール大学、テキサス大学といった複数機関に収蔵されていることがわかる。件のピカソの購入記録もそのどこかにあるかもしれない。一瞥しただけではわかりにくいが、このような高度なレファレンス・サービスの提供によって、国際的に主導的地位にある美術図書館が美術館コレクション情報の充実や美術市場の成長に果たしてきた役割は大きい。

およそ美術品の価値という観点からすれば、市場価値云々に限らず、過去に誰が所有してきたのか、どのような文献や展覧会に取り上げられてきたかという情報を集積・公開することはいまや世界のスタンダードである。これからの美術館はそれに準拠したかたちでコレクション情報の充実に取り組んでいくべきだろう。とはいえ、そのインターネットでの発信となると、人員・予算・ノウハウの面からいって全国の美術館に一律に課すというのは時期尚早とも思う。だとすれば、まずは中央省庁や国の機関などが直接の担い手となり、日本全国の美術館所蔵品のなかから、国宝・重要文化財などの指定品あるいは黒田清輝・横山大観など主要日本人作家の作品といった重点課題を定め、そのデータ収集と国際発信に集中的に取り組むといったアイデアなどが思いつくが、いかがだろうか?