イケムラレイコが挑み続けられる理由。「個人を超えた大きな力を得て、いつも作品は産まれてくる」

2019年に国立新美術館で開催された大規模個展「イケムラレイコ 土と星 Our Planet」以来、3年ぶりとなる国内個展「限りなく透明な」が東京・六本木のシュウゴアーツで開催されている。イケムラにとって新たな試みであるガラス彫刻が披露された本展。新作を起点に、イケムラに制作に対する思いを聞いた。

創造とはつねに驚きを伴うべきもの

国立新美術館で大規模個展を開催した2019年以来の国内個展となったシュウゴアーツでのイケムラレイコ「限りなく透明な」。シュウゴアーツは展示スペースがふたつに分かれている。その空間構造に合わせるようにして、今展ではふたつの異なるジャンルの作品がお目見えした。手前の展示室はガラス彫刻、奥の展示室ではペインティングが主となっているのだ。

copyright the artist courtesy of ShugoArts

ガラスのほうはイケムラにとって、新たな試みである。40年を超えるキャリアのなかで、これまで油彩、水彩、彫刻、版画、写真、さらには詩作までと多彩な表現を手がけ、作風も絶えず変化させてきたが、またひとつ表現手法が付け加わったわけだ。観る側としては次に何が飛び出るのか想像もつかず、ただただ驚いてしまう。

「私自身もそうです、何が出てくるか自分でも事前にはわかってはいません。でも、そうじゃなくちゃいけないとも思う。創造とはつねに驚きを伴うべきものですから」とイケムラ本人は言う。

「ともあれ私はいま、ガラスそのものとガラスが内側に宿す光の美しさに、生き生きし、驚き夢中になっています」。

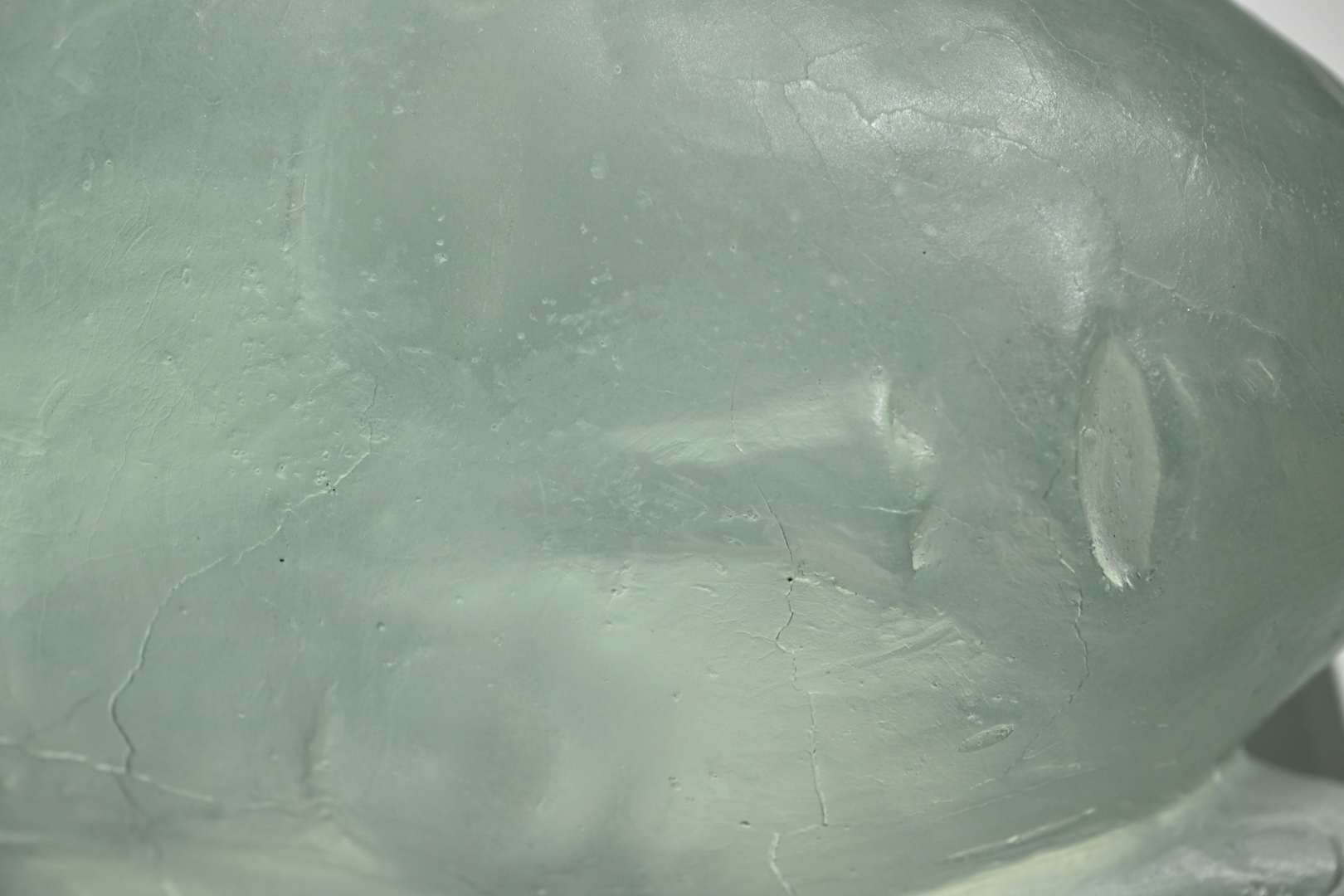

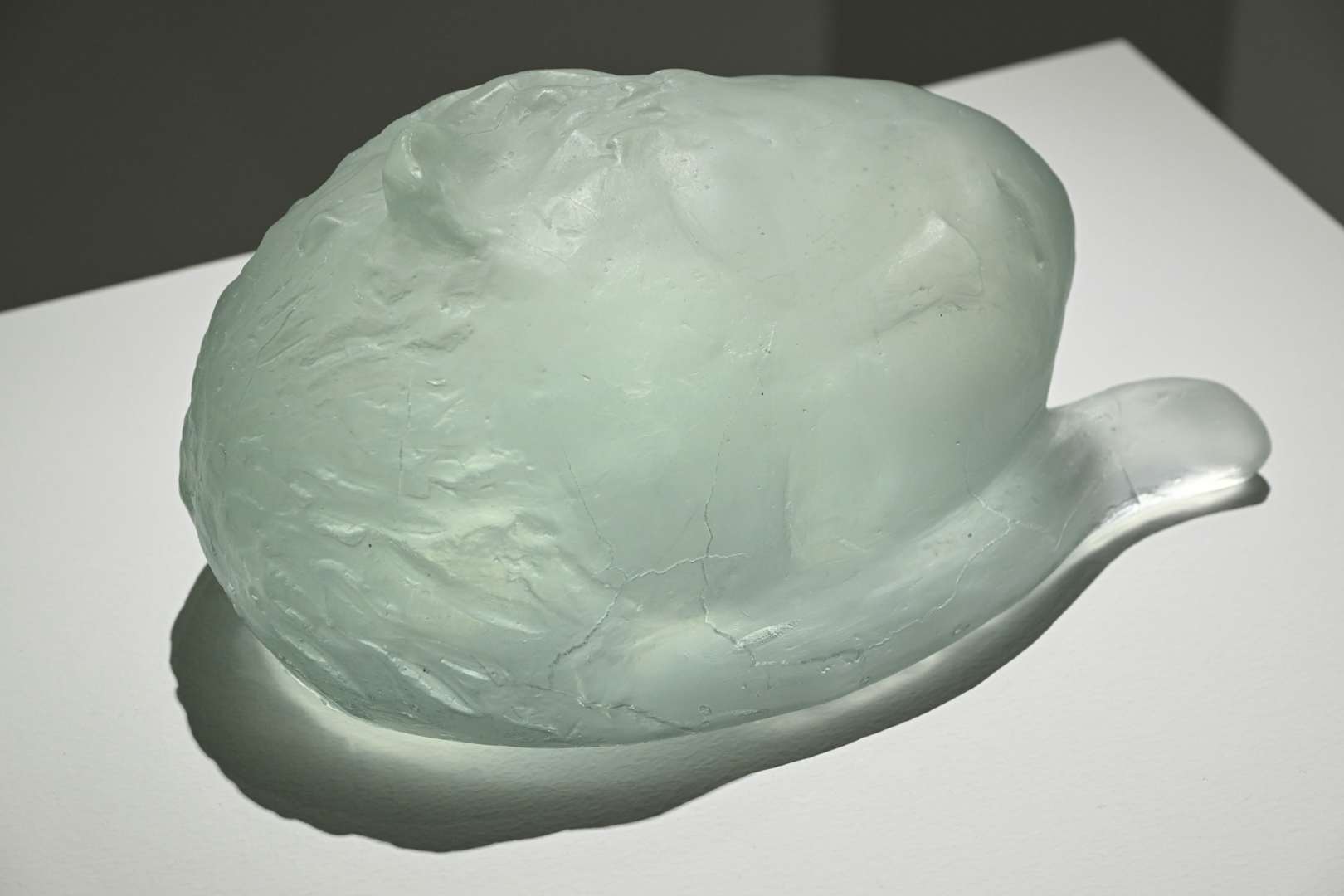

今回出品されたガラス作品は、生物の頭部らしきものがかたどられており、その表面はあえて磨き上げられず半透明に留めてある。それにより光がすべては透過せず、溜まっていくようにしているのだ。

copyright the artist courtesy of ShugoArts

copyright the artist courtesy of ShugoArts

「そうしてこそ、光を内側に閉じ込めることができると思ったので。ずいぶん前から私はガラスに惹かれてきました。光を通したり蓄えたりすることで様相がうつろっていくのが興味深いし、ここではない世界への入口といったメタファーにもなり得るところがおもしろく感じられた」。

ガラスが自身の作品の可能性をより広げてくれるとの予感は、陶による創作を始めた30年ほど前からすでにあったという。

「陶器の表面にかける釉薬はガラスです。釉薬を用いるたび、透明性について思いを馳せていた。陶作品に釉薬を使うようになったときから、私のガラス作品の制作は始まっていたと言えますね。アトリエには陶器を焼く窯があるので、ガラス作品をつくるときにもそれで熱を加えました。温度は異なりますけれどね。陶器だと1000度を超えますが、ガラスの場合は900度くらいでしょうか」。

copyright the artist courtesy of ShugoArts

copyright the artist courtesy of ShugoArts

画面のなかにあるのは「予兆」か「痕跡」だけ

ガラス彫刻が主の展示空間から歩を進めると、奥の空間ではペインティング主体の展示となる。作品が立体から平面へと変わることで、室内の印象がガラリと変わる。

「三次元と二次元の作品ですから、文字通り次元がまったく違うのはたしかですね。ただ私はそこにあまり違いを感じていない。ペインティングも三次元だという認識なので。だって絵画の表面には筆跡の凸凹や質感がのっていて、画面がたんなる平面じゃないのは自明じゃないですか? むしろここで私にとって大きな違いと思えるのは、カタチのあるなしです。ガラス彫刻のほうはカチッとしたカタチがあるのに対して、絵画に描かれているすべてのものは、ほとんどカタチがなくなろうとしているでしょう? カタチあるものと、カタチをなくそうとしているもの、両者がどう関係し合うかを見たいというのが、この展示における最大の願いにして狙いでした」。

copyright the artist courtesy of ShugoArts

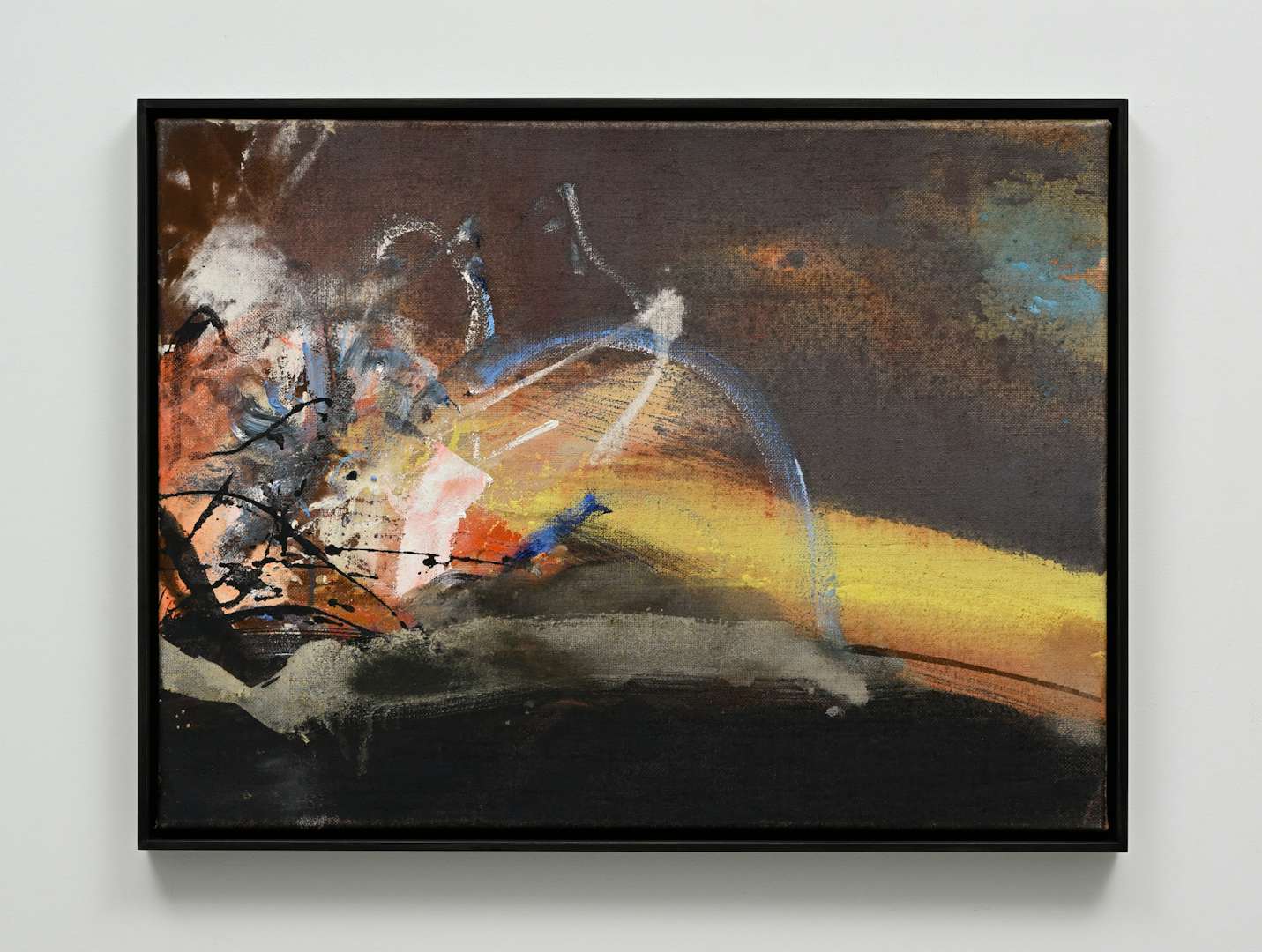

言われてみれば壁に掛かる絵画のどの画面にも、明確なカタチを備えたものは見当たらない。混沌とした色の渦や流れのようなものが見出せるのみ。分類すれば抽象画ということになろうけれど、そう言って片づけていいのかどうか。

「具象ではないので抽象ということにはなりません。私はここでコンポジションを追い求めているわけじゃない。絵のなかでは絶えず何かが起きているので、そのプロセスを私自身がよく観察して追いかけているといった感じです。結果、画面のなかに現れるのは予兆、あるいは何かが消え去った跡となる。絵のなかに表現したいものをそのまま描くのでは、想像力に訴える力が弱まってしまいます。創作において何より大事なのは、想像力に訴えることですからね」。

Photo by Shigeo Muto copyright the artist courtesy of ShugoArts

Photo by Shigeo Muto copyright the artist courtesy of ShugoArts

ガラス造形のほうは絵画とちがって具体的なカタチを成してはいるものの、そのカタチは個別に名指せるようなものではなく、どこか固まりきらない印象がある。

「そうです、こちらも想像力に訴えるために、半透明にして内側に何かを秘めたようになっていますから。垣間見えるようで、やっぱり見えないものを含んでいるというか。ウチに秘めた何かを感じ取れる、自在に想像できる、そんな状態こそ私にとっては美しいと感じられますね。さらに言えば立体物の姿は不変だけど、その見え方はそのときどきによって変化する。朝、日中、夕刻と浴びる光によってありようは刻々と変わりますし、観る側が動けばそれにつれて印象も変わる。眺める角度の違いでその表情は瞑想的に感じられたり、スマイリーになったり。同じものなのに見る方向によって様相が変わるという意味では、能面に通ずるものがここにはあるのかもしれません」。

copyright the artist courtesy of ShugoArts

変化が常態、だから素材やジャンルは無限に広がる

今展出品作にかぎらない。イケムラレイコの創作はこれまでいつも、変化とともにあった。

「創作を始めてからずっと、昆虫が脱皮するごとく、生活の変化につれて作品はうつろってきました。描き始めて間もない1980年代は平面作品が多く、物語性を前面に押し出したものでした。私は小さいころから文学に慣れ親しんでおり、言葉がリードするかたちで絵が生まれ出ていたんですね。ところが絵を描き続けていると、絵画自体が自律した存在であり、内部に独自のリズムを持っているものだということに気づきます。そうして絵に行き詰まると同時に、ごく自然に気持ちが傾いていったのは立体の制作。最初は素焼きのテラコッタで、そのうち釉薬をかけたりといろんな手法に入り込んでいきました」。

1990年代に入るとイケムラの絵画や彫刻には、少女の像が盛んに登場するようになる。

「当時の私の生活観や社会状況を受けて、自分のなかから自然と生まれてきた生命体ですね。個・孤・性といった概念が非常に重要に感じられて、それらの萌芽が詰まっている少女像が現れてきたのだと思います。その心持ちは長らく続いたのですが、あるとき少女の絵から少女が消滅したらどうなるかと思い、やってみました。絵のなかには風景だけが残り、ただしそこに少女が生まれ消えていった痕跡ははっきり感じられるものとなりました」。

copyright the artist courtesy of ShugoArts

やがて東日本大震災が起こると、東北に身を置いていたわけではないにせよイケムラは大きな衝撃を受け、そのころよく手がけていた風景画に自然の荒々しさが強く滲み出るようになる。

また、言葉による表現も年を追うごとに盛んとなり、近年は現代詩誌『現代詩手帖』で連作詩を発表した。

「私の表現は、というよりこの世界すべてが、詩であり歌であり、魂を謳い上げるものであってほしいと、いつも願ってきました。日用に供するだけでなく、詩のためにこそ言葉を費やしたいものです」。

言葉に鋭敏なイケムラは以前から、自身のしていることを「アート」と呼び習わしたりせず、「営み」という言い方をする。さらには作品を「つくる」と言わず、「産む」と称する。

「つくる、と言うとなんだか、自分ひとりの力でどうにかなるもののように聞こえるじゃないですか。私のしていることは個人を超えた大きな力に頼ったものだと思っていますから。そうした大きな力によって産まれるものが、どんなカタチをとることとなるかは、私にもよくわからないわけです。私にできるのはただできるだけ大きな視座を持ち、素材やジャンルなどにとらわれずすべてに通じて、綜合的なものに携わろうとすることでしょうか」。

イケムラレイコはつねに、うつろいゆくものを表現し続けてきた。その過程で扱う素材やジャンル、モチーフ、表現手法などが多種多様になっていくのは、当然といえば当然。

「変化をときに受け止め、ときに受け流し、小さいことはいちいち気にしない。そんな精神的なしなやかさを保つことが、自由にものをつくり続けるには必要になるでしょうね」。

copyright the artist courtesy of ShugoArts