東京・日本橋の三井記念美術館で、開館20周年特別展「円山応挙―革新者から巨匠へ」が開幕した。会期は11月24日まで。

文・撮影=安原真広(ウェブ版「美術手帖」副編集長)

東京・日本橋の三井記念美術館で、開館20周年特別展「円山応挙―革新者から巨匠へ」が開幕した。会期は11月24日まで。

円山応挙は江戸時代後期に活躍した絵師。写生にもとづくその絵は、当時の鑑賞者にまるで眼前に実物が存在するかのような臨場感を与え、それまでの絵画表現とは一線を画すリアリティを提示。瞬く間に京都画壇を席巻し、のちに円山四条派を形成した。本展はその応挙が「革新者」から「巨匠」になっていくさまを、重要な作品を通して紹介するものだ。

展覧会は様々な角度から応挙の画業に迫る。会場入口で展示されている《元旦図》(18世紀・江戸時代)は、初日の出を見る袴姿の男が後ろから描かれている。男は応挙自身の姿とも目されており、多くの後進を育てたその志が、背中で語られていると見ることもできる。

《夕涼み図》(18世紀・江戸時代)は、多くの人が抱くであろう、精緻で迫力のある応挙のイメージとはまた一味違ったものだ。夏の暑い時期なのだろう、裸で団扇を仰ぐ男の姿は、簡略ながらもしっかりと身体のフォルムをとらえた線で描かれている。本作は北三井家4代の高美またはその孫である高祐を描いたと言われており、応挙と三井家の親密さをいまに伝える。

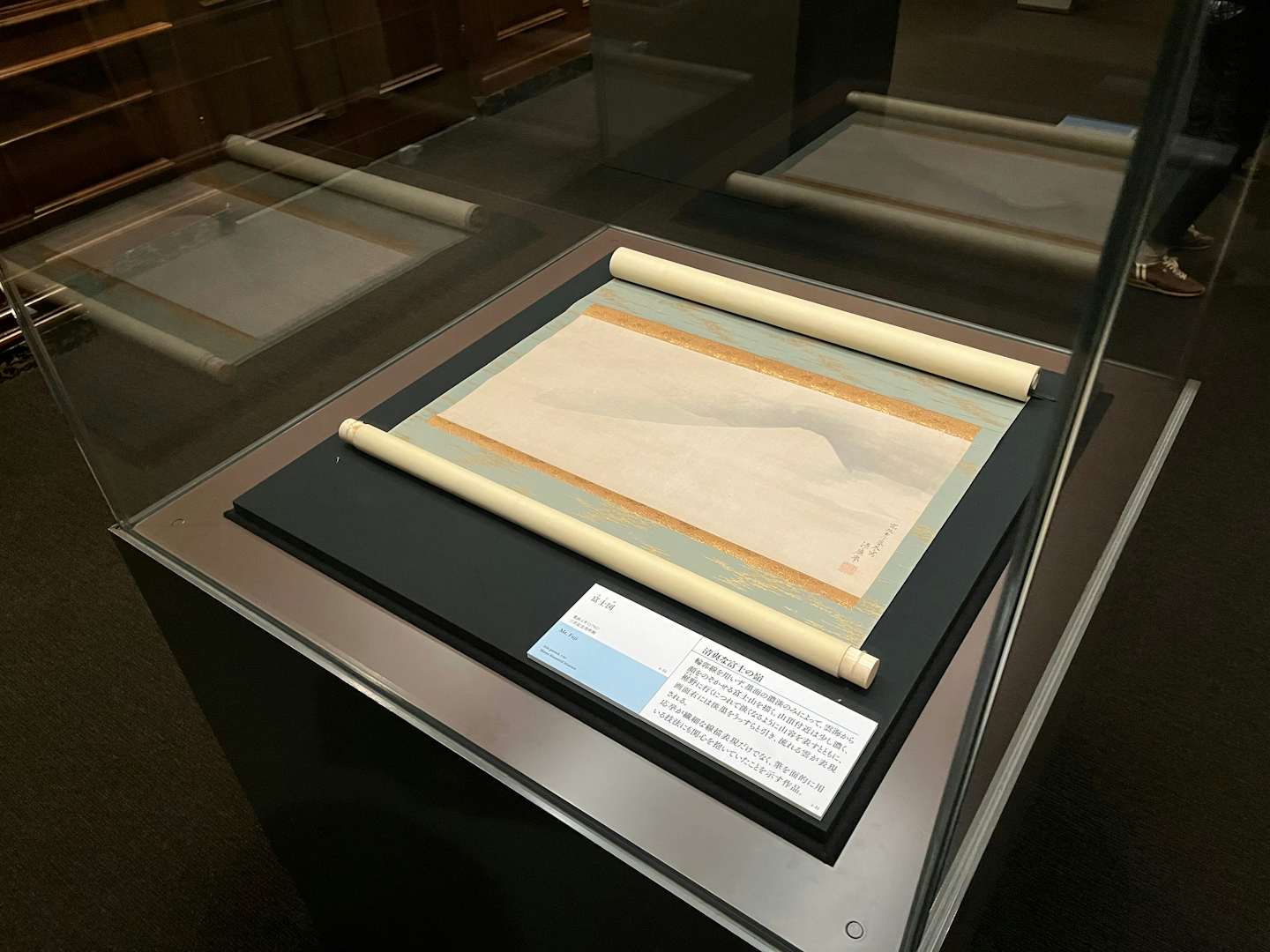

《富士図》(1792・寛政4)は、墨の濃淡のみで富士の山頂から裾野にかけてのシルエットを表しており、さらにはたなびく雲も同様に表現している。応挙が繊細な線表現だけでなく、面的な濃淡での表現にも興味を持っていたことがわかる作品だ。

このように、本展の冒頭ではこれまで広く共有されてきた応挙像とはまた違った、新鮮な一面を提示してくれる作品がそろう。

本展においてもっとも目を引くのは、やはり香川の金刀比羅宮の表書院を飾る障壁画である《遊虎図襖(東面)》(1787・天明7)だろう。本作に描かれた虎たちの毛の、触りたくなるようなふわふわとした質感はぜひ実物を見て感じてほしい。なお、虎の雌だとこれまで思われていたヒョウの姿もあるので、探してみるのも楽しい。

《竹雀図屏風》(1785・天明5)は、右隻に雨の中でしなだれる竹林を、左隻に風に揺れる竹林を描いた屏風絵。静謐な竹林と、そのなかで思い思いに遊ぶ雀たちの躍動的な姿との対比を楽しめる。

《青楓瀑布図》(1787・天明7)は水しぶきを上げる滝と、ゆるやかに枝をくねらせながら伸びた柳を描いている。画の中央には黒々とした大岩が、激流のなか飛び出さんばかりに鎮座し、画面に立体感を生み出している。じっくりと対峙することで、眼の前の情景に吸い込まれていきそうになる一幅だ。

最後に紹介するのは《雪柳狥子図》(1778・安永7)だ。応挙の作品のなかでもとくにキャラクター的な人気のある、子犬を描いた画のひとつ。雪のなかでころころとひっくり返って遊ぶ愛らしい子犬たちを堪能したい。

日本美術の巨匠中の巨匠である円山応挙を様々な角度から読み解き、新たな発見を観客に提供してくれる展覧会となっている。