「野村正治郎とジャポニスムの時代―着物を世界に広げた人物」(国立歴史民俗博物館)レポート。ジャポニスムにより残された着物文化の精華

世界最大級の着物コレクションを有する国立歴史民俗博物館で、その主軸となる野村正治郎が収集した着物の優品を紹介する展覧会が開催中だ。西欧ではジャポニスム・ブームが華やかなりしとき、美術商として活躍しつつ、国内にもその重要性を啓蒙し続けた人物を華麗な着物コレクションに追う。会期は12月21日まで。

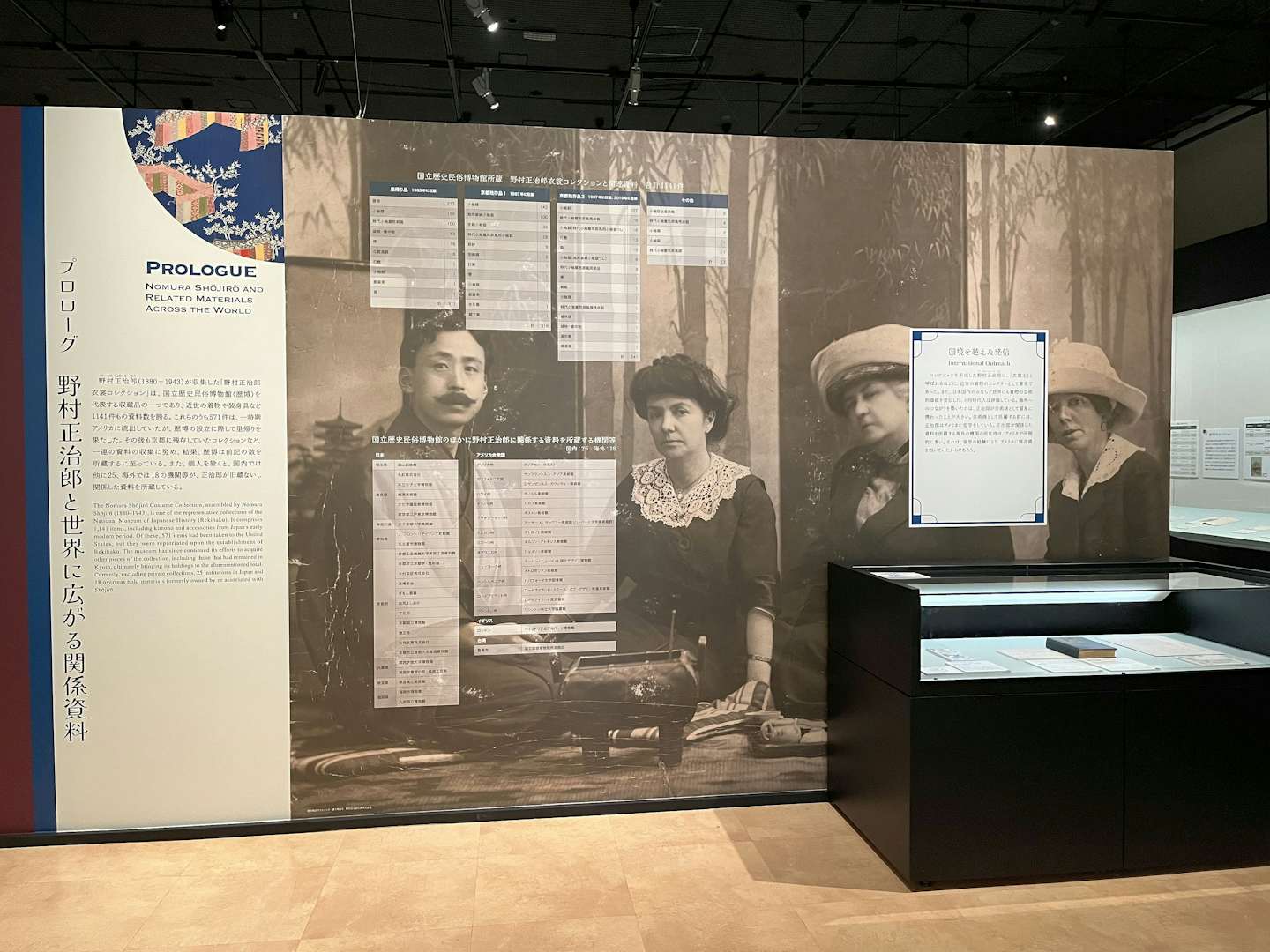

野村正治郎衣装コレクション

国立歴史民俗博物館を代表する収蔵品のひとつに「野村正治郎衣装コレクション」がある。

野村正治郎(1880~1943)は、京都の美術商として活躍するとともに、着物を中心とした近世日本の染織品を収集し、国内外にその美と歴史的価値を発信し続けた人物だ。国内ではほとんど知られていないその名は、海外の日本美術愛好家における知名度の方が高いかもしれない。

正治郎の収集品は、着物はもとより、衣桁(いこう)にかかった着物を裂でかたどって貼装した「時代小袖雛形屛風」や袖型に装幀した小袖裂などを含み1000件を超える一大コレクションとして同館に所蔵され世界最大級を誇る。

本展は、この「野村正治郎衣装コレクション」を通して、彼の活躍した時代とともに人物を紹介する。総展示数140点のうち、着物資料は3件の重要文化財を含む約30件。いずれも意匠、技術、素材ともに一級品の選りすぐりが揃う。近年再発見され、およそ100年ぶりに公開される振袖にも注目だ。

正治郎の活動時期は欧米におけるジャポニスムの最盛期に重なる。ブームを商機に、西洋人相手の販売戦略と、着物の美を世界に伝えた姿は、発信者としてのジャポニスムの視点を拓いてくれるだろう。同時に、自国の文化や産業振興のために収集家として国内でも着物の重要性を発信し続けた足跡は、同館に収蔵されることになった経緯とあわせ貴重な証言ともなる。