「永遠なる瞬間 ヴァン クリーフ&アーペル ― ハイジュエリーが語るアール・デコ」(東京都庭園美術館)。アール・デコ邸宅と共鳴するヴァン クリーフ&アーペルの精神

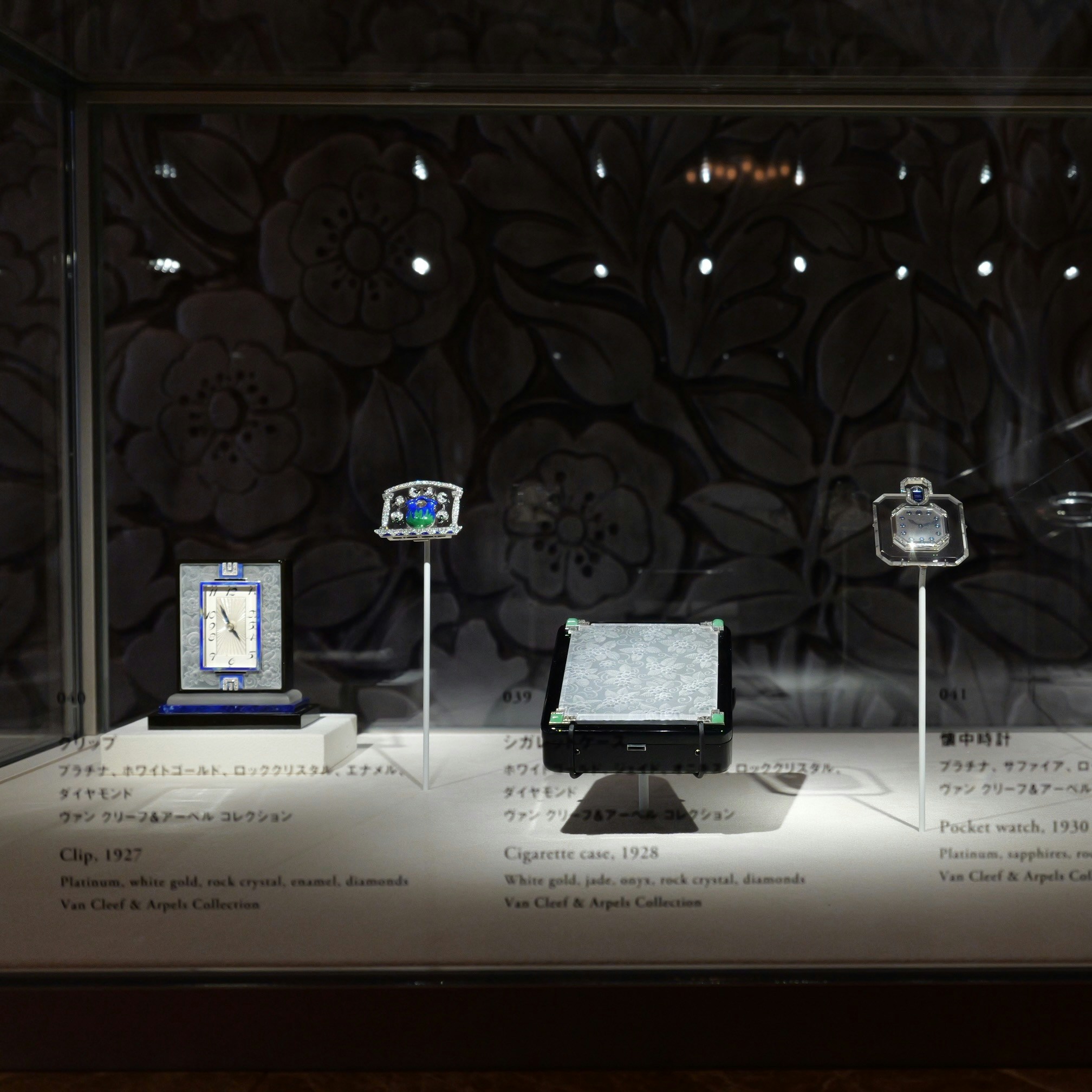

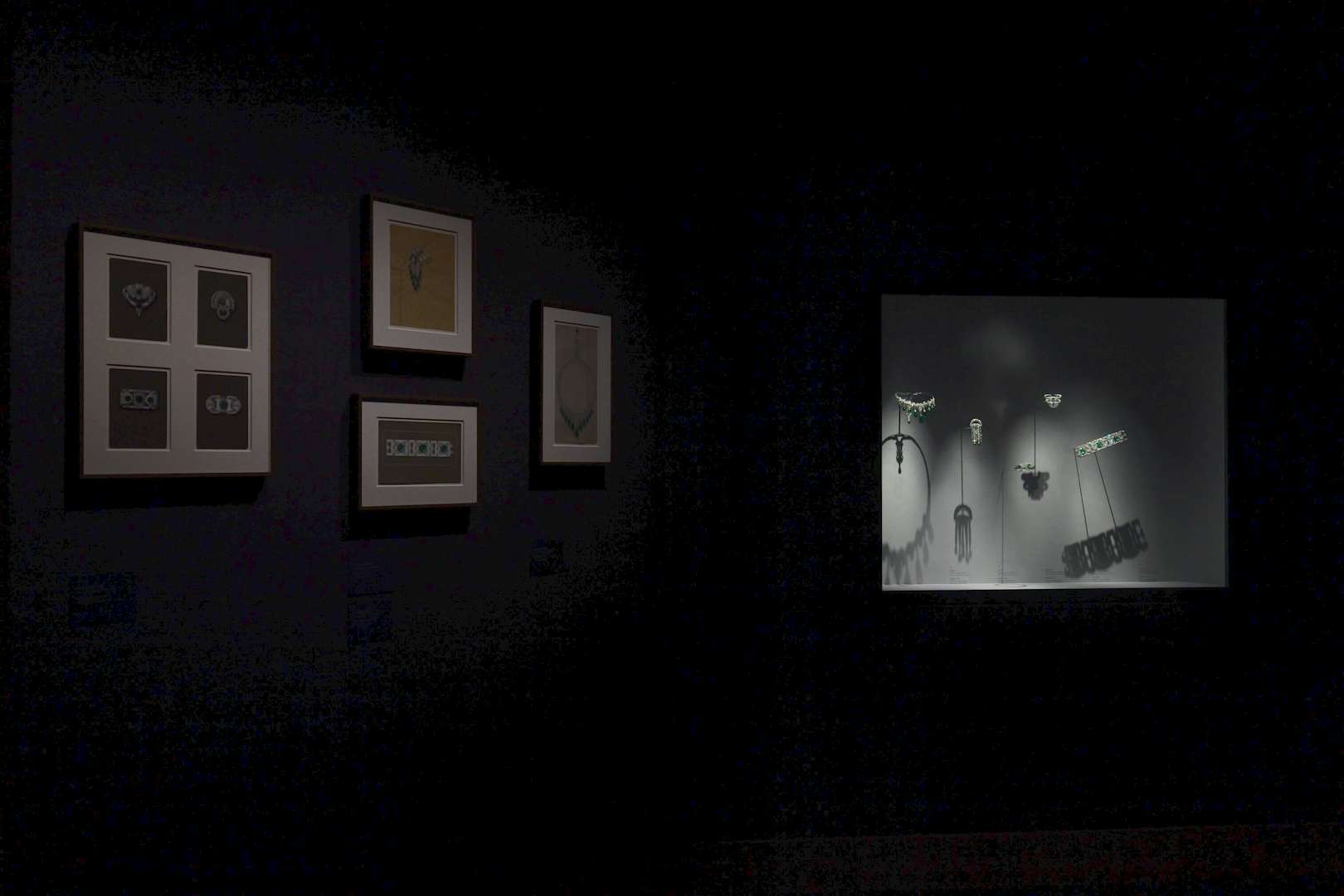

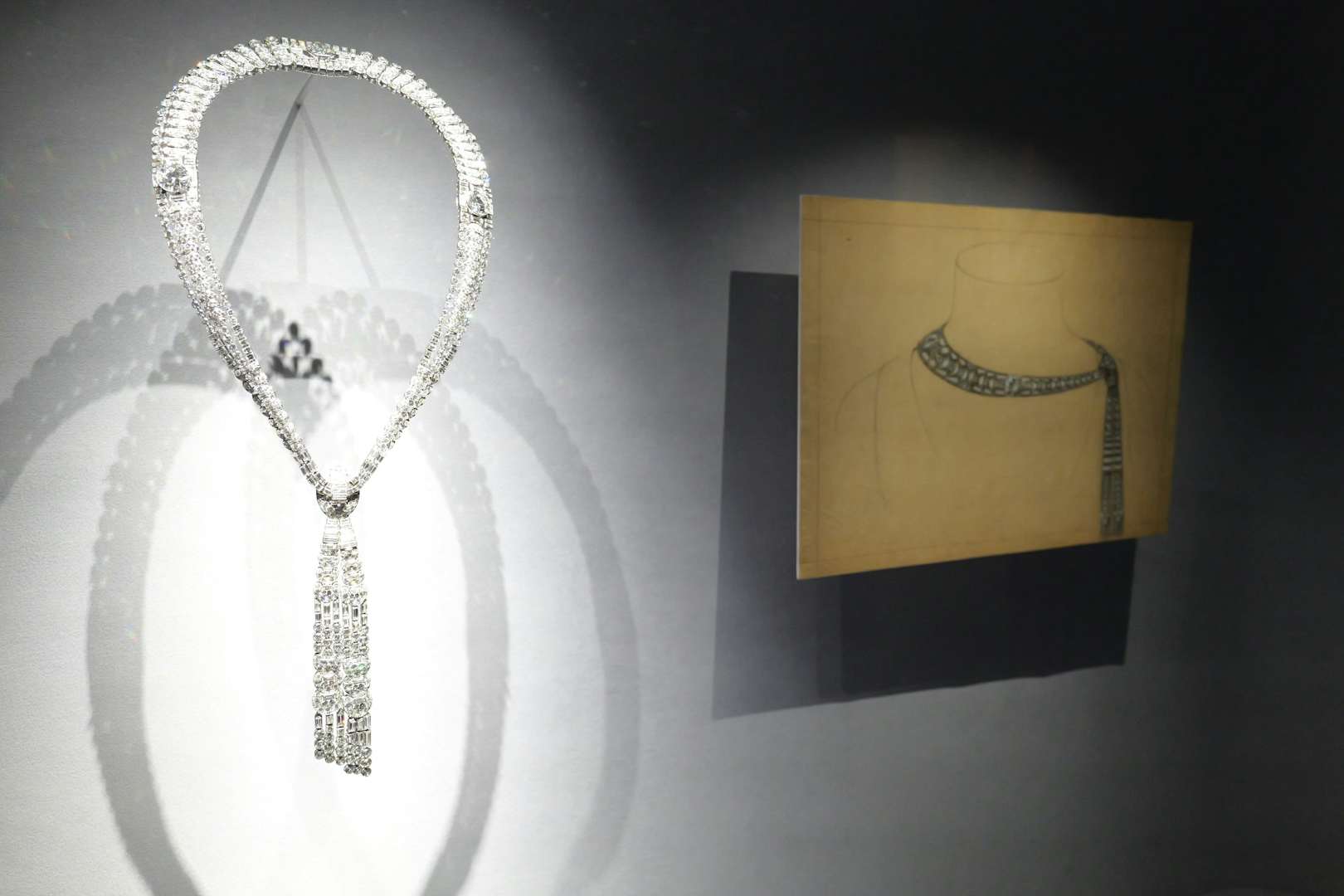

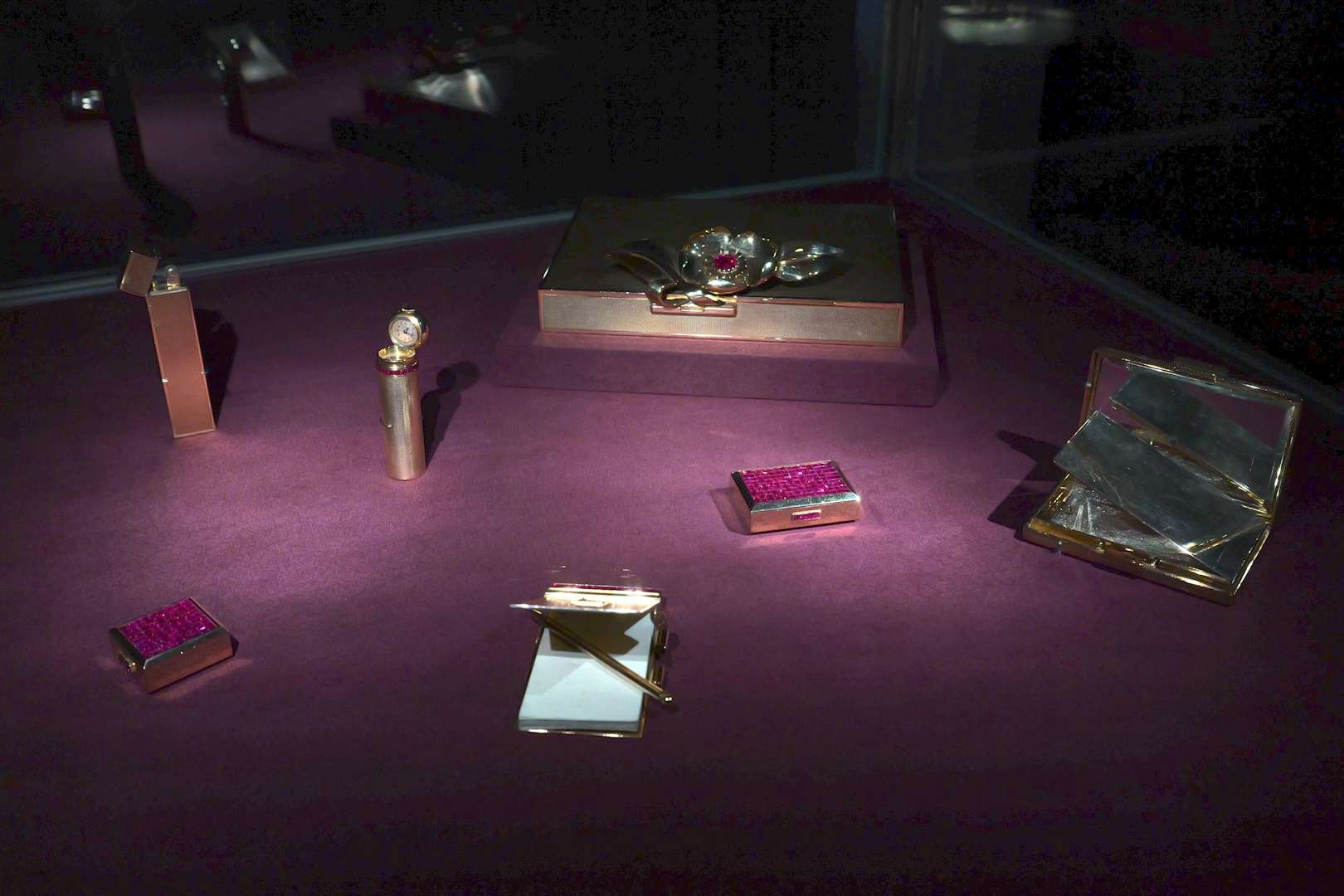

ヴァン クリーフ&アーペルのコレクションやアーカイヴを、アール・デコ期の芸術潮流に着目しながら紹介する展覧会「永遠なる瞬間 ヴァン クリーフ&アーペル ― ハイジュエリーが語るアール・デコ」が東京都庭園美術館で開幕。会期は2026年1月18日まで。会場の様子をレポートする。

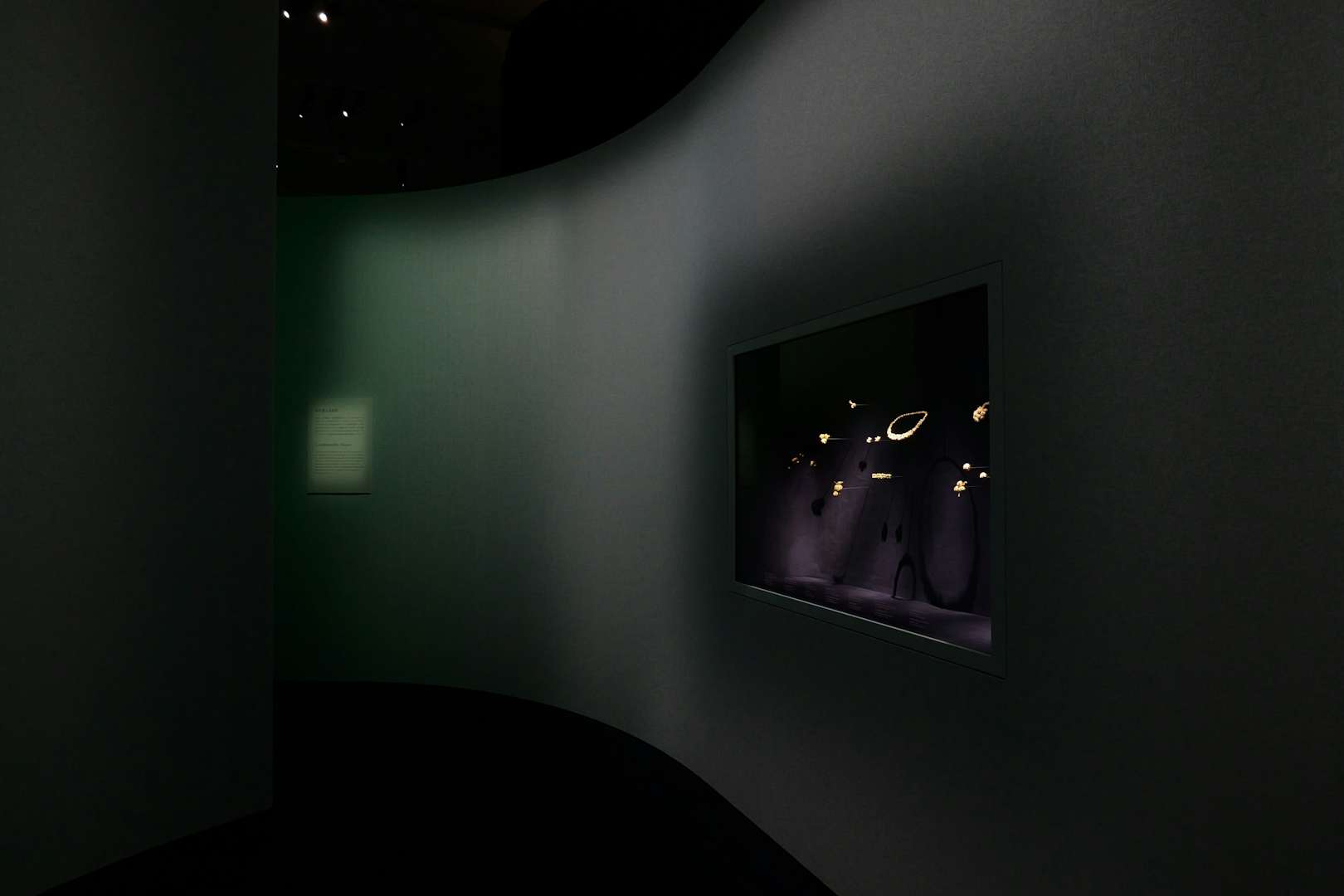

ヴァン クリーフ&アーペルのコレクションやアーカイヴを、アール・デコ期の芸術潮流に着目しながら紹介する展覧会「永遠なる瞬間 ヴァン クリーフ&アーペル ― ハイジュエリーが語るアール・デコ」が、東京・白金台の東京都庭園美術館で開幕した。会期は2026年1月18日まで。同館学芸員の方波見瑠璃子、会場デザインは西澤徹夫建築事務所の西澤徹夫が担当した。

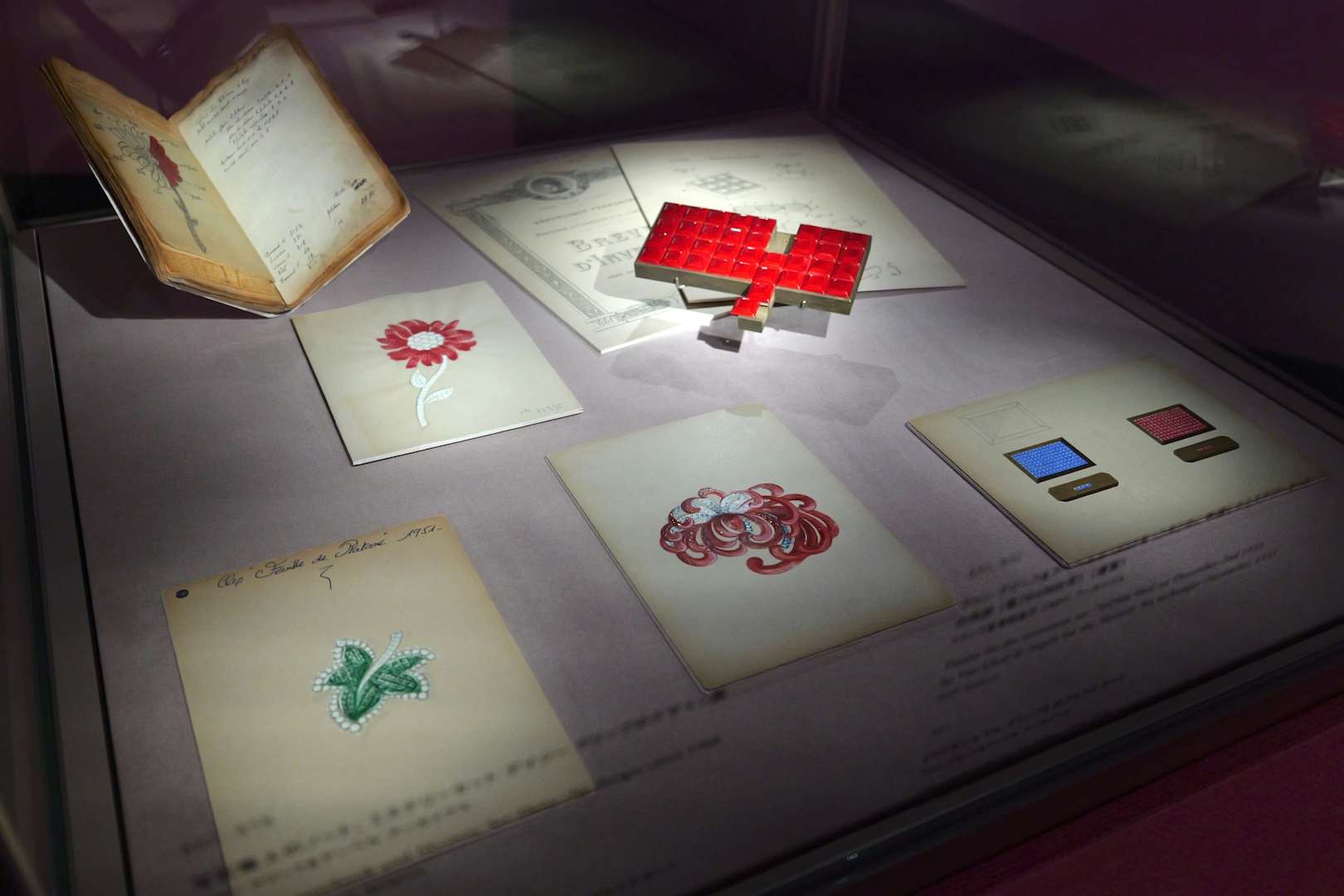

ヴァン クリーフ&アーペルは、1895年にアルフレッド・ヴァン クリーフとエステル・アーペルの結婚をきっかけに創立されたハイジュエリー・メゾン。1906年、パリのヴァンドーム広場22番地に最初のブティックを構えて以来、詩情が込められたデザインや革新的な技巧で評価を得てきた。本展は、1925年に開催された「現代装飾美術・産業美術国際博覧会(通称 アール・デコ博覧会)」から100周年を迎えることを記念した展覧会だ。同博覧会でヴァン クリーフ&アーペルは、宝飾部門において複数の作品を出品。グランプリを受賞し、メゾンの名が知られるきっかけとなった。

館長の妹島和世は本展について次のように語った。「美しいヴァン クリーフ&アーペルのコレクションがこの旧朝香宮邸に展示されたことで、邸宅そのものが持っている細部の輝きも増した。アール・デコの精神が共鳴する素晴らしい展覧会となったことを感謝したい」。