身近な素材とのやりとりで変化するアール・ブリュットのかたち。東京都渋谷公園通りギャラリーの「アール・ブリュット2022巡回展」に注目

国内外で活躍の場を広げる10名の作家を取り上げる展覧会「アール・ブリュット2022巡回展 かわるかたち」が東京都渋谷公園通りギャラリーで開催中だ。身近な素材でつくられる多様な表現のかたちと、そこに宿る創造の根源的な魅力に迫る本展の様子をレポートでお届けする。

アール・ブリュットとはなにか。「かたち」をテーマに紹介

にぎやかな通りを抜け、落ち着いたひとときを過ごせる空間、東京都渋谷公園通りギャラリー。アートを通じて、ダイバーシティの理解促進や包容力のある共生社会の実現に寄与するため、アール・ブリュットなどの多様な作品を紹介する展覧会や、人々の交流につながるワークショップなどが行われている。「アール・ブリュット」とは、フランスの芸術家ジャン・デュビュッフェが提唱した言葉で、今日では広く、専門的な美術教育を受けていない人などによる独自の発想や表現方法が注目されるアートを表す。

現在開催中の「アール・ブリュット2022巡回展 かわるかたち」は、「かたち」をテーマとして、幅広い世代や経歴、地域の同時代の作家10名を紹介するものだ。「かたち」とひとくちに言っても、姿や形状、図柄などのほか、ものごとの様子や状態を表す際に使われ、〈形〉〈容〉〈象〉〈貌〉などの漢字でも書き表されるように、多様な意味合いに満ちている。多彩な表現に触れるうちに「かたち」の概念も広がっていくようだ。

その大きな特色のひとつは、アール・ブリュットの作品の多くが主に身近な素材でつくられていることにある。企画を担当した学芸員の門あすかは「私自身も驚きを感じ、心が動くような表現を集めて展覧会をつくりました。とくに決まった順路はなく、どこからでも目に止まった作品から見ることができます。初めてアール・ブリュットを見る方にも、何度も見ている方にも楽しんでいただけるよう、気軽に入れてその奥は深くなるような構成にしました」と語る。

同時代を生きる10名の作家たち

幅4メートルのペインティングは、4月に開催されたワークショップ&ライブペインティングで、本田雅啓と一般の参加者約80名によって描かれた作品だ。本田雅啓(1983年福岡県生まれ)は、高校卒業後、アート活動を仕事とする施設で制作を続け、コラボレーションも多数行っている。今回のワークショップでは、参加者が渋谷の街を歩いて自分の感じたことをキャンバスにペンキで描き、その上から本田がローラーで色を重ねたり輪郭線を描いたり、ハチ公やビルなどの幾何学的モチーフを描いた後、参加者がまた色を塗ったりと、絵を変化させながらできあがった。美術を学んだ経験や障害の有無にかかわらず、異なる人々が同じ作業を通じて心を通わせた象徴的な作品である。併せて、制作過程を撮影したドキュメンタリームービー「シブヤノマチナミ」(クリエイティブディレクター・撮影:池田晶紀)も上映。

中央の展示台には、チラシをセロテープできつく巻きつけてつくられた萩尾俊雄(1987年福岡県生まれ)の立体が並ぶ。ヒーローや怪獣ものにインスピレーションを得たオリジナルのキャラクターで、すべて自立する強度をもつ。遊ぶためにつくるうちに造形力が磨かれていったそうだ。

昆虫や植物、ボルトやナットなどのかたちをモチーフとした空想上の機械や物語。身近なものや散歩で拾ったものから発想を広げて描いたのは濱中徹(1948年兵庫県生まれ)だ。高校を卒業してから創作を続け、2017年に参加した「京都とっておきの芸術祭」を機に注目される。様々なかたちの定規やコンパスなどを使って下絵を描き、トレーシングペーパーに書き写してから、鉄筆でイラストボードなどに転写し、水彩絵具やアクリル絵具を用いて繊細な線を浮かび上がらせている。ささやかでいて幻想的な作品だ。

次の作品は、線の積層かと思いきや「『目・目・鼻・口』というひとつのユニットを連綿と描き、だんだん小さく、ぎゅーっと凝縮していった」と聞いて驚いた。粘土の表面に「目・目・鼻・口」を刻んだ立体作品もある。このスタイルを30年以上続けているのは、1988年から「やまなみ工房」(滋賀県)に所属する吉川秀昭(1970年滋賀県生まれ)。無作為の行為、そのリズムからかたちが生まれている。

いっぽう、対照的にカラフルな作風の描き手は渡邉あや(1987年新潟県生まれ)。2006年より工房集(埼玉県)に所属。沖縄への修学旅行で飛行機に乗ったことをきっかけに、飛行機を題材に国内外の都市を描くようになったという。ピカソやダリ、サグラダファミリアなど、その国のモチーフをパズルのように構成。水性顔料ボールペンで枠線を描き、色鉛筆でマットに塗り込まれている。見る人の経験が引き出され、作品を通じて会話も弾む。

同じ色鉛筆という素材でも、表現は様々だ。2003年からクラフト工房La Mano(東京都)で活動している稲田萌子(1985年京都府生まれ)は、ゆったりと一定のスピードで、円を描く手の運動を繰り返す。複数の色が重なり、中心の空洞は光をはらんでいるようだ。日常の行為から生まれたかたちといえる。

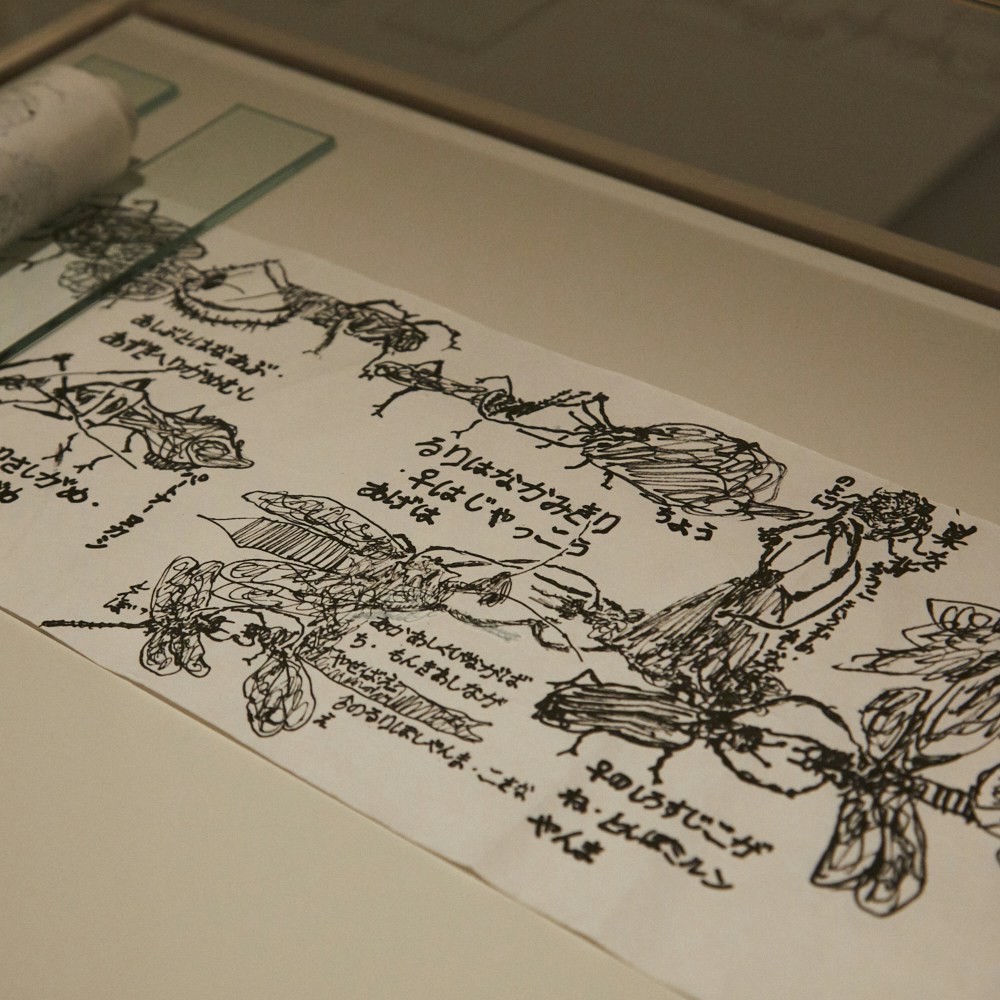

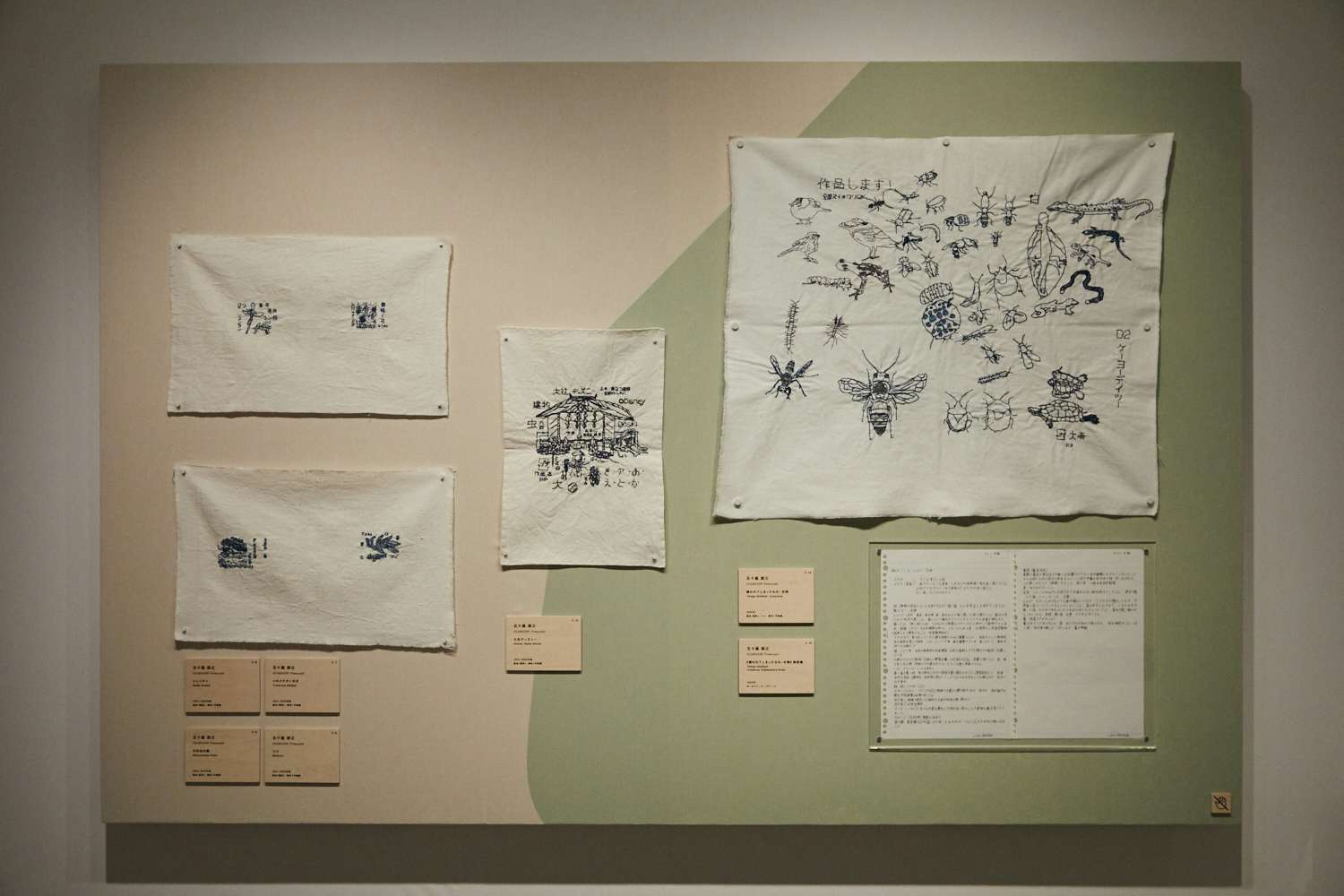

2匹の昆虫がダンスする5メートルの絵巻物に目が釘付けに! かと思えば、下書きなしでいきなりつくったという刺繍作品も。観察眼とイメージ力に長け、それを具現化できる指先を持つのは五十嵐朋之(1977年東京都生まれ)だ。その造語的な言葉にはユーモアがあふれる。1996年よりクラフト工房La Manoに所属し、2014年からアトリエメンバーとして活動を続けている。

年齢にかかわらず創作は始められるものだ。30代まで農作業に携わっていた佐々木早苗(1963年岩手県生まれ)は、1996年頃習得した「さをり織り」をきっかけに、秘めたる創造性が発見された。細かいピッチで線を重ねて、かたちをつくりだしていることが赤・青・黒の3色のボールペンで描いた絵からもうかがえる。るんびにい美術館(岩手県)の創作グループ「こころと色の工房 まゆ〜ら」で活動している。

また、50代まで建築作業に携わっていた井上優(1943年滋賀県生まれ)は、1999年から「やまなみ工房」に所属し、70代から絵を描き始めたという。2メートル大の紙を床に置き、鉛筆で描いた群像画に圧倒される。その脇には、1日3時間の制作で使い切るという、ちびた10B鉛筆を詰め込んだ瓶も展示。創作と人生が一体化している。

ちあきなおみ、富士山、ネコ、おばけ。子供の頃から好きなものだけを描いてきたのは青木尊(1968年福島県生まれ)。クレヨンや色鉛筆、ボールペンなどで描かれ、左右の目が異なる人物や大胆なデフォルメが印象に残る。好きなものをよく見て、よく喋り、よく歌う天衣無縫な表現活動で、「はじまりの美術館」(福島県)開館の原動力にもなった。

ちなみに青木尊と井上優は「アール・ブリュット・ジャポネII」(パリ市立アル・サン・ピエール美術館、パリ、2018-2019)に、稲田萌子は「Art Brut from Japan, Another Look」展(アール・ブリュット・コレクション、ローザンヌ、2018-19)に出展するなど、いずれも国内外で注目されている。

心を通わせ、映し出すアール・ブリュット

「アートは、作品を介してつくり手の心に触れたり、見る人の心を映し出したりするものだと思います。アール・ブリュットについても、心に響く出会いを経て味わっていただけたら嬉しいですね」と門。「アール・ブリュット」と聞くと、内なる衝動といった「個」に完結したイメージをつい抱いてしまうが、素材や他者、世界とのやりとりに開かれ、創造のかたちが変容していることにあらためて気づかされる。

なお、本展は東京都渋谷公園通りギャラリーでの展示終了後、練馬区立美術館(10月27日〜11月2日)、府中市美術館(11月25日〜12月4日)に巡回し、展示室に合わせて構成が変わる。身近な素材でつくらた什器など、展示デザインにも挑戦しており、それぞれどんな空間になるかも楽しみだ。