「刺繍―針がすくいだす世界」(東京都美術館)開幕レポート。針と糸が生み出す可能性とその営みの意味を探る

東京都美術館で、上野アーティストプロジェクト2025「刺繍―針がすくいだす世界」がスタートした。会期は2026年1月8日まで。

東京・上野の東京都美術館で、上野アーティストプロジェクト2025「刺繍―針がすくいだす世界」がスタートした。会期は2026年1月8日まで。担当学芸員は大内曜(東京都美術館 学芸員)。

「上野アーティストプロジェクト」とは、「公募展のふるさと」とも称される東京都美術館の歴史の継承と未来への発展を図るため、公募展に関わる作家を積極的に紹介する展覧会シリーズだ。

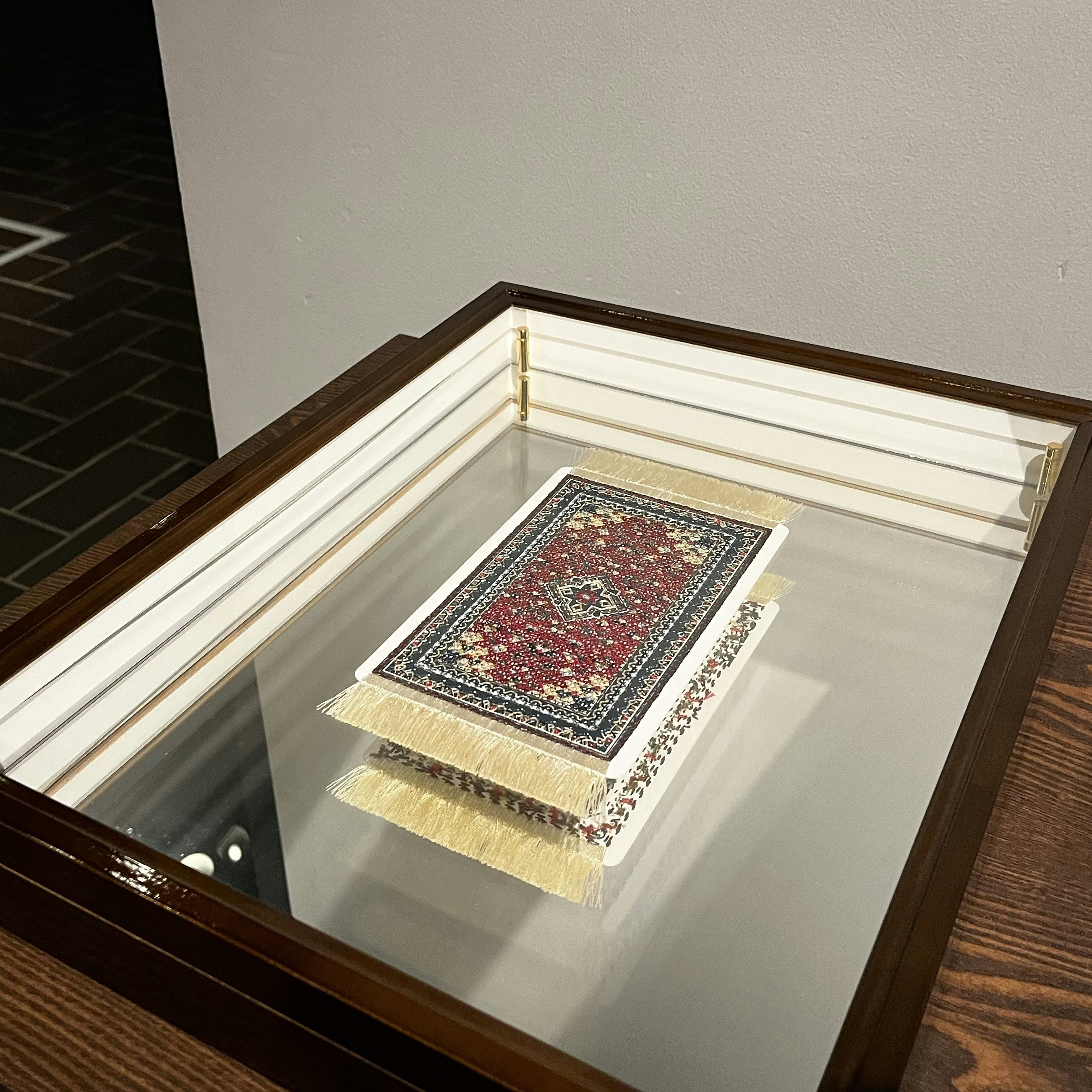

今回、第9回目となる本シリーズでは、初めて「刺繍」が取り上げられる。平野利太郎(1904〜94)、尾上雅野(1921〜2002)、岡田美佳(1969〜)、伏木庸平(1985〜)、望月真理(1926〜2023)といった、大正末期から現在に至る国内の5名の刺し手たちによる作品を、新作を含めた100点以上にわたって紹介。布地などに針で糸を刺し、縫い重ねる手法によってかたちづくられた多彩な造形と表現に注目することで、その営みの意味と可能性について考える機会となっている。