「千葉国際芸術祭2025」(千葉市内)開幕レポート。日常のなかでアートに出会い、こころをひらく

千葉市を舞台に展開する、トリエンナーレ形式の市民参加型芸術祭「千葉国際芸術祭2025」が今年初開催。春から始まったリサーチ・制作期間を経て、9月19日に展示・発表期間を迎えた。その様子をレポートする。

政令指定都市・千葉市を舞台に展開する、トリエンナーレ形式の市民参加型芸術祭「千葉国際芸術祭2025」が今年初開催。春から始まったリサーチ・制作期間を経て、9月19日に展示・発表期間を迎えた。

本芸術祭が目的として掲げるのは「新たな文化の創造と魅力の発信」「地域への関心や関わりの醸成」「多様な主体の尊重と繋がりの創出」だ。23年12月からはプレプログラムも含め、市内各地で体験型の「アートプロジェクト」を展開。人々が地域に関わりながら創造性を発揮する機会を生み出すことを試みるものとなっている。

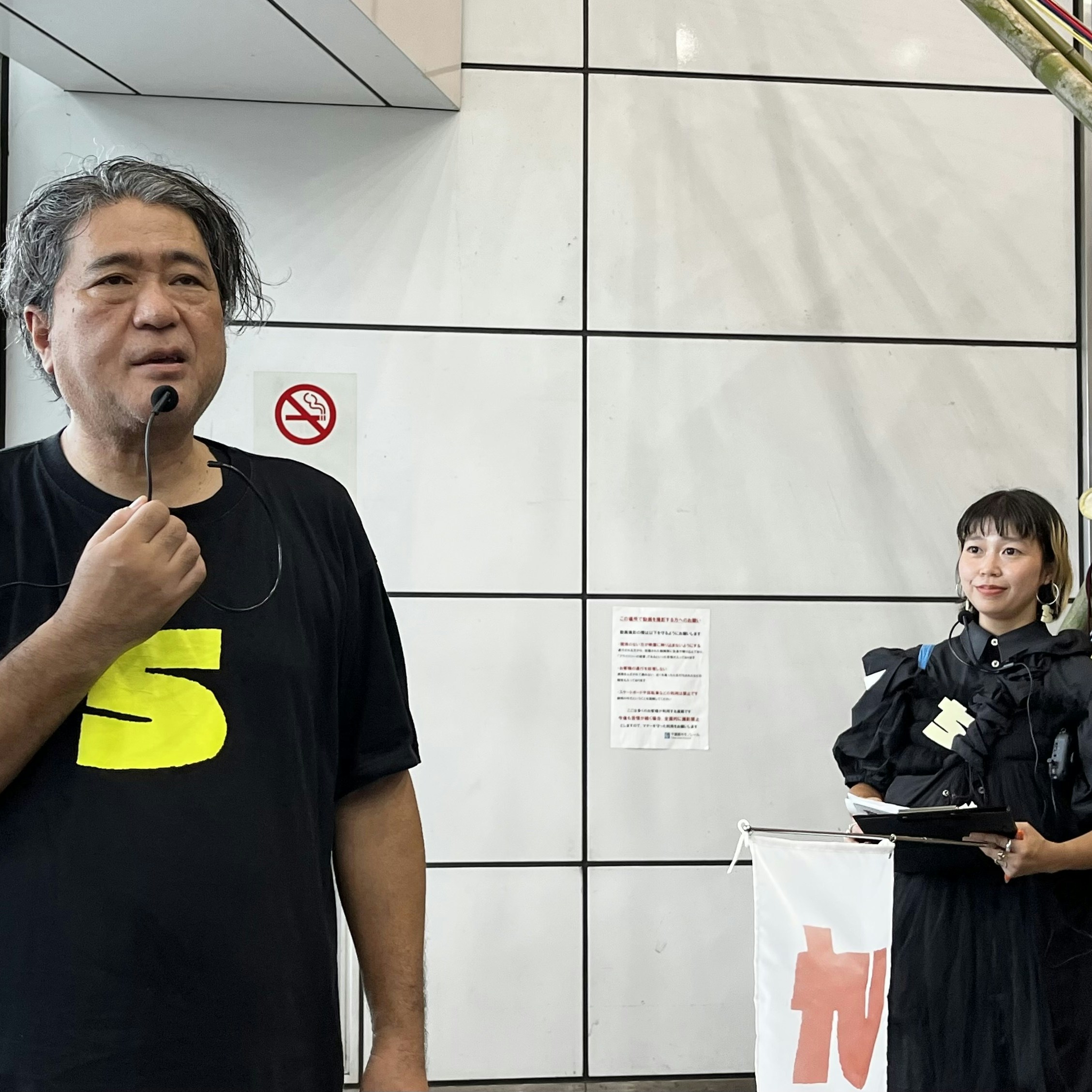

同芸術祭の実行委員長/総合ディレクターを務める中村政人は、希幕に先立ち次のようにコメントした。「全国に数ある芸術祭のなかでも、この千葉国際芸術祭は”市民参加型”を強く押し出している。この千葉市で生まれ働き、生活をするなかで、心が開く瞬間をぜひこのプロジェクトのなかで出会い、見つけてほしい」。また、今後の展望についても「3年に1回の開催を続けていくことで、心開いた市民の方々が自ら参加し、行動できるようなものとしたい。新たな芸術祭の立ち回りに注目してほしい」と語った。

今回初開催となるこの芸術祭には、世界各国から32組のアーティストが参加し、市内各地でアートプロジェクトを行っている。本稿では、「千葉駅周辺」「市場町・亥鼻」「西千葉」といった3つのエリアから、取材することができた11組をピックアップして紹介したい。