「ゾフィー・トイバー=アルプとジャン・アルプ」(アーティゾン美術館)開催中。担当学芸員が語るその魅力とは

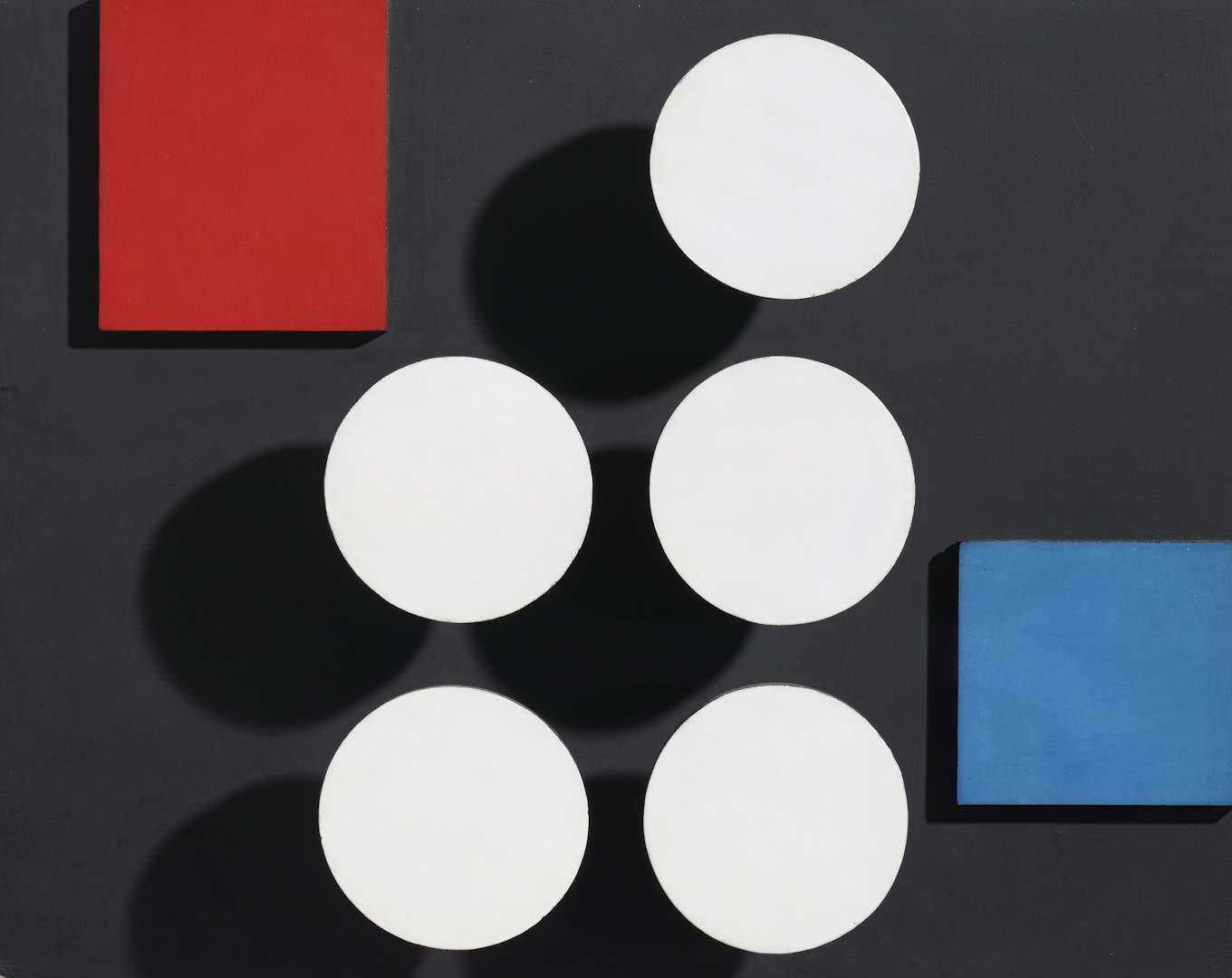

東京・京橋のアーティゾン美術館で展覧会「ゾフィー・トイバー=アルプとジャン・アルプ」が6月1日まで開催されている。20世紀前半を代表するアーティストカップルであるゾフィー・トイバー=アルプ(1889~1943)とジャン・アルプ(1886~1966)。その個々の創造と協働の軌跡を紹介する本展を担当した同館学芸員の島本英明に、2人の作品の魅力や関係性を聞いた。

なぜ、いまふたりの展覧会なのか

──まず、アーティゾン美術館が本展を開催する意図をお聞かせいただけますか。

ゾフィー・トイバー=アルプ(以下トイバー)は、1910年代という早い時期から抽象芸術を実践して再評価が進んでいる女性アーティストです。近年出身国スイスを中心に調査研究が進み、2021~22年にテート・モダンやニューヨーク近代美術館を巡回する回顧展が開催されましたが、日本で作品を所蔵する美術館はほぼなく、作品を実見できる機会は限られてきました。本展は、45点というまとまった数の彼女の作品を東京でご覧いただける初めての展覧会になります。

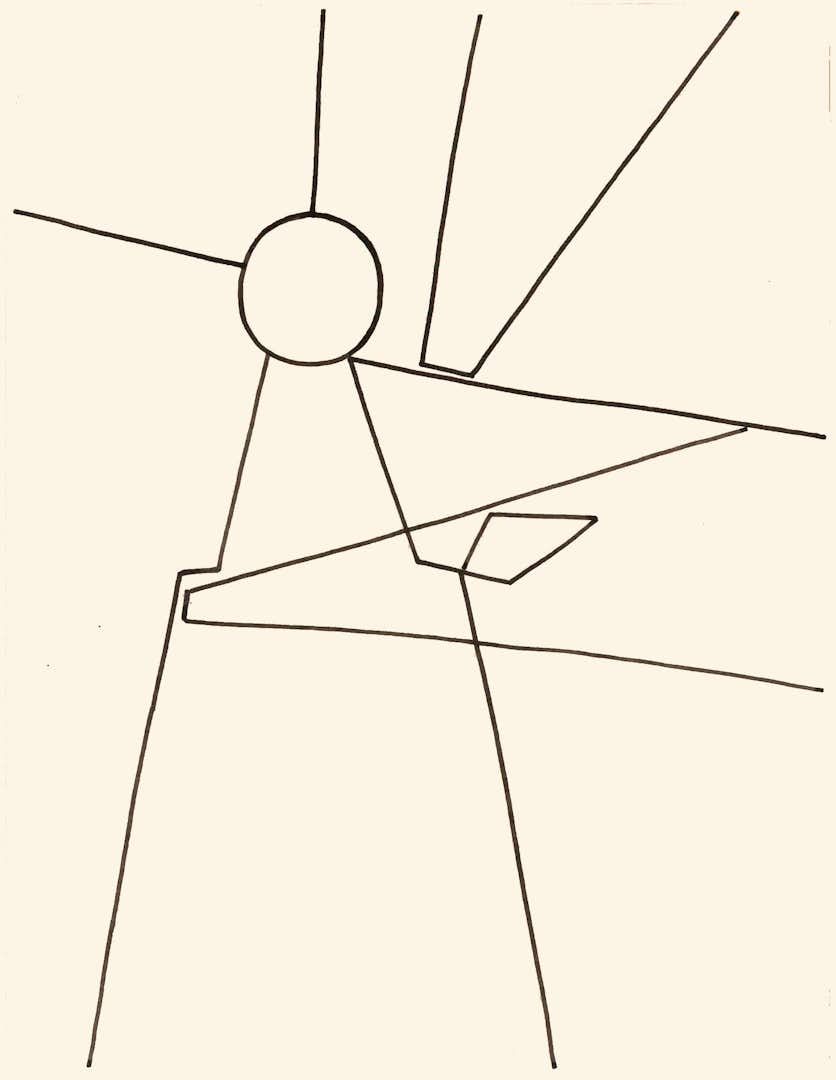

夫のジャン・アルプ(以下アルプ)は、過去にも複数回の個展やテーマ展で紹介され、とくに有機的なフォルムの彫刻作品が知られています。彼とトイバーは、ダダイスムや構成主義、デ・ステイル、抽象、それと相反する陣営のシュルレアリスムなど20世紀前半の様々な前衛動向と関わりました。それでいてアルプはどの陣営にも与せず、具象と抽象の間を行き来して独自の創作を展開したユニークな立ち位置の作家です。

これまで当館は、石橋財団コレクションの拡張と連動して「ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開 セザンヌ、フォーヴィスム、キュビスムから現代へ」(2023)など20世紀の抽象美術を紹介する展覧会を開催してきました。いま再評価の只中にあるトイバーと党派性を超えた創作を体現するアルプの存在は、モダンアートへの視野をアップデートするうえで重要だと考え、2人の関係性も興味深いのでカップルとして取り上げる本展を企画しました。ドイツとフランスのアルプ財団などから作品をお借りして、個々の作品とコラボレーション作品の計88点を時系列順の4章構成で紹介する本展が実現しました。

──2人はどのようなアーティストでしたか。当時の女性美術家が置かれた位置も併せて教えてください。

トイバーはスイスのダヴォスに1889年に生まれ、母国で素描とデザイン、次いでドイツの二つの学校で応用芸術などを学びました。テキスタイル製造の伝統を持つスイス北東部で少女期を送った出自や、美術を志す女性は当時少なかったこともあり、応用芸術の道に進んだと考えられます。

彼女が学んだ20世紀初頭のヨーロッパは、女性が正規の美術教育を受けられる学校はまだ限られていました。たとえばパリの国立美術学校が女性の入学を許可したのは1897年で、一般にそれ以前の女性画家たちは美術学校に入れずに民間の画塾で学びました。そうしたなか、テキスタイルやデザインを扱う実用的な応用芸術は、女性にも門戸が開かれた数少ない造形分野でした。

注目したいのは、トイバーが学んだミュンヘンのデプシツ・スクールは応用芸術と美術に隔てを設けずにカリキュラムを行う先進的な教育機関だったことです。同校での学びや経験が、彼女の造形観や境界を超えて美術へ展開した創作に与えた影響は大きかったと思います。学業を修めたトイバーは、スイスに戻って刺繍や木工を扱う作家として活動を始め、1915年にアルプが参加したグループ展で彼と出会いました。

3歳年長のアルプは、ドイツ領シュトラースブルク(現フランス・ストラスブール)生まれ。地元の工芸学校やパリの画塾などで学んだものの、伝統的な美術教育に馴染めなかったようで学業をやめています。両親が暮らすスイスに移り、ロマン派に惹かれて詩作を行いながら彫刻技法を習得し、「青騎士」の活動にも参画しました。トイバーと出会ったのは、アルプがコラージュや刺繍による造形表現を模索していた時期です。

テキスタイルと抽象への志向が同じ2人は交際を始め、アルプは1916年にチューリッヒでトリスタン・ツァラらと共にダダの運動を開始しました。トイバーも参加して展覧会への出品やダンスパフォーマンスを行い、ダダのアーティストとして認められるようになります。そのいっぽうで、教職に就いて学校でテキスタイル・デザインを教えました。